肠侵袭性大肠埃希杆菌感染

病因

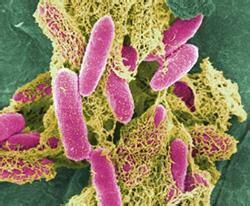

肠侵袭性大肠埃希杆菌是1967年从“痢疾”病人大便中分离获得的一组致腹泻大肠埃希杆菌,与志贺菌有类似的生化特性,无动力,对乳糖不发酵或发酵缓慢,有共同抗原,均为侵袭性致病菌,也称痢疾样大肠埃希杆菌,可侵入上皮细胞,并在其中生长繁殖,引起炎性反应。

肠侵袭性大肠埃希杆菌是1967年从“痢疾”病人大便中分离获得的一组致腹泻大肠埃希杆菌,与志贺菌有类似的生化特性,无动力,对乳糖不发酵或发酵缓慢,有共同抗原,均为侵袭性致病菌,也称痢疾样大肠埃希杆菌,可侵入上皮细胞,并在其中生长繁殖,引起炎性反应。

由EIEC引起的肠道传染病,EIEC是1967年从“痢疾”病人大便中分离获得的一组致腹泻大肠埃希杆菌,EIEC与志贺菌有类似的生化特性,无动力,对乳糖不发酵或发酵缓慢,有共同抗原,均为侵袭性致病菌,也称痢疾样大肠埃希杆菌,可侵入上皮细胞,并在其中生长繁殖,引起炎性反应,要注意对两者进行鉴别,鉴别培养基有枸橼酸盐培养基,醋酸钠培养基,常见之O血清型有:O28,O29,O32,O112,O124,O136,O143,O144,O152,O164,O167等,EIEC不产生肠毒素,主要侵犯结肠,形成肠壁溃疡,致病毒力强,只要10~100个细菌即可发病,污染水和食物可引起暴发流行,也可因接触传播,形成散发病例,成人,儿童均可发病。

发病机制

临床表现

并发病症

1.菌血症主要见于儿童,有营养不良,镰状细胞贫血及免疫功能低下患者,国外已有100多例,国内也有少数病例报道,合并菌血症者症状较严重,病死率高达46%,菌血症多见于发病后1~2天,抗生素治疗有效。

2.溶血尿毒症综合征 主要见于痢疾志贺菌感染,有些病例开始时有类白血病反应,继而出现溶血性贫血及DIC,部分病例出现急性肾衰竭,肾脏大小动脉均有血栓及肾皮质坏死,肾小球及动脉壁有纤维蛋白沉积,约半数病例鲎试验阳性,多数病例血清中免疫复合物阳性,内毒素血症可能和发病有关,但其他细菌引起的内毒素血症并无类似表现,本病预后严重。

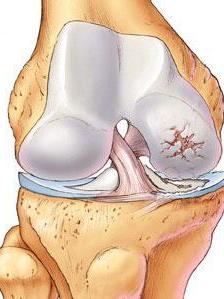

3.关节炎 多发生于菌痢后2周内,可能为变态反应所致,主要累及大关节,可引起膝,踝关节红肿,渗液,关节液中有凝集志贺菌的抗体,血清抗“O”效价正常,用激素治疗可以迅速缓解。

检查

诊断

治疗

1.一般治疗

症状明显的患者应卧床休息,按照肠道传染病消毒隔离。饮食以流质为主。病情好转后改用稀饭、面条等。忌食生冷、油腻及刺激性食物。有失水者应酌情补液。对婴儿失水在体重5%~10%范围者,可采用世界卫生组织推荐的口服补液盐溶液(ORS)。对反复呕吐或严重脱水者,可考虑先静脉补液,尽快改为口服补液。

2.抗菌治疗

近年来肠侵袭性大肠埃希杆菌对各种药物及抗生素的耐药性逐年增长,目前对常用抗菌药物如磺胺、链霉素、氯霉素与四环素大多耐药,临床疗效相应降低。细菌可呈多重耐药性。所以对于肠侵袭性大肠埃希杆菌抗生素的选择,应根据当地流行菌株药敏试验或患者大便标本培养的结果进行选择,避免无针对性的滥用。在一定地区内注意轮换用药。抗菌药物疗效的考核应以粪便培养阴转率为主,治疗结束时阴转率应达90%以上。常用药物包括下列几种:

(1)喹诺酮类药物具有抗菌谱广,口服易吸收等优点,近年耐药株逐渐增多,耐药性也可通过质粒介导。对志贺菌感染常用环丙沙星口服,疗程3~5天。其他新的喹诺酮类药物对志贺菌感染也有效。

(2)磺胺甲恶唑/甲氧苄啶(复方磺胺甲恶唑)疗程7天。根据我们使用结果,治愈率可达95%以上。近年来耐药性逐步增长,疗效有下降趋势。对有磺胺过敏、白细胞计数减少及肝、肾功能不全者忌用。

预防护理

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

肠侵袭性

肠侵袭性