鼻疽

解释

概述

鼻疽杆菌的生物地理分布范围与其天然宿主的分布相同。而鼻疽病马是本病的重要传染源。人类通过与病畜(马、骡、驴等)直接接触和飞沫传播而致病。人类鼻疽多为散发,与其职业有密切的关系如兽医、饲养员或实验室人员。

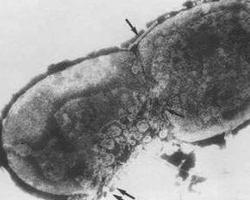

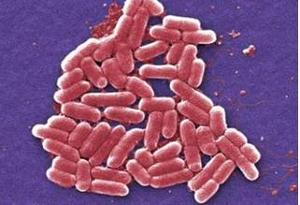

病原

鼻疽杆菌(pseudomons mallei)为革兰阴性杆菌,平均长度2~5um,宽度0.5~1.0um,不形成芽孢及荚膜,无鞭毛,不能运动,生化反应不活泼。鼻疽杆菌有两种抗原,一种为特异性抗原,另一种为与类鼻疽杆菌的共同交叉反应抗原。其内毒素有一种引起变态反应的蛋白质,名为鼻疽菌素(mallein),可用于诊断。

传播途径

潜伏期

潜伏期一般为1~14天。

临床上可分为急性期和慢性期两种类型,但以前者多见。

急性期: 患者体温高达40摄氏度,呈弛张热型,发热时伴有恶寒、多汗、头痛、全身疼痛、乏力和食欲减退。在感染部位形成炎性硬结,化脓变软,破裂后,流出脓汁,并形成溃疡。有的病人有肺炎,X-光检查肺部呈云雾状病变,患者有胸痛、咳嗽和咳痰,有时痰中带血。有的病人有膝关节炎和/或漯关节炎。如细菌进入血流,可产生菌血症和脓毒血症。

易感性

人和许多种动物对本病均易感。动物中以马最易感,其次为骡及马。在自然条件下,反刍动物中的牛、绵羊和山羊对鼻疽不敏感。

控制措施

目前尚无有效菌苗,原则上采取下列措施

(一)加强饲养管理

(二)严格兽医检验制度

(三)隔离对鼻疽马或鼻疽菌素阳性马以及感染牲畜,集中管理,与健康牲畜严密隔离饲养。

(四)处理与消毒 对开放性鼻疽马或病畜尸体应当予以烧毁或深埋。发现病人时,应在严格条进下进行治疗,痊愈后方能出院。

(五)个人防护 凡从事兽医饲养员或实验室人员要加强个人防护,以免感染。

症状

潜伏期不定,平均为4天,一般为数小时至3周,部分携菌者可潜伏数月甚至几年。临床上可有急性和慢性两种类型。

1.急性型

起病急骤,病初表现体温升高,呈不规则热(39~41℃)、颌下淋巴结肿大。据临诊症状分为皮肤鼻疽、鼻腔鼻疽、肺鼻疽。

(1)皮肤鼻疽:并发部位在四肢、胸侧和腹下等处。出现急性蜂窝织炎,局部肿胀,继则坏死及溃破排出脓汁,形成边缘不整、喷火口状的溃疡,并覆有灰黄色的渗出物。皮肤附近淋巴结肿大,结节性脓肿可沿淋巴管附近组织蔓延,脓肿溃破后排出红色或灰白色脓液,难以愈合,可形成瘘管。

(2)鼻腔鼻疽:如致病菌侵入上呼吸道,可引起鼻腔鼻疽,出现蜂窝织炎,鼻腔粘膜上有小米粒至高梁粒大小结节,鼻腔、口腔黏膜溃疡及坏死,鼻中隔穿孔,腭和咽部亦有溃疡形成,可见一侧或两侧鼻孔流出浆液、黏液性脓性分泌物。

(3)肺鼻疽:致病菌亦可侵犯下呼吸道,出现肺鼻疽,患者有胸痛、干咳,肺部可出现半浊音、浊音和不同程度的呼吸困难。

急性发病患者还可出现全身不适、头痛、发冷、周身酸痛、食欲缺乏、呕吐、腹泻及脾肿大等。患者常极度衰竭,临床上酷似伤寒或播散性结核。如细菌进入血液,可产生菌血症和脓毒血症引起循环衰竭而死亡。

2.慢性型

临床症状不明显,仅有低热或长期不规则发热、出汗及四肢、关节酸痛。皮肤症状与急性期相似。血液系统、关节、骨髓、肝、脾、肺、眼和中枢神经系统均可累及。病情发展缓慢,时好时发,携菌者可常年带菌。患者渐见赢瘦,呈恶病质状,自行痊愈,但常因逐渐衰竭或突然恶化而死亡。

检查

1.脓液或分泌物涂片检查

去皮肤脓液或者鼻腔分泌物涂片后作亚甲蓝、吉姆萨、瑞特等染色,可见两极浓染的杆菌,但类鼻疽伯克霍尔德菌染色也呈阳性,故此方法无法鉴别鼻疽伯克霍尔德菌与类鼻疽伯克霍尔德菌。

2.培养检查

接种培养:将病菌接种于豚鼠,待豚鼠病发死亡,取脓汁作细菌培养分离检查,可获得阳性结果。血液培养:伴有败血症者,可获阳性结果,一般患者阳性率不高。

3.免疫学检查

血清可作血凝及补体结合试验,血凝试验敏感性较高,效价在1∶640以上才有诊断价值,补体结合试验特异性较强,但操作麻烦,效价>1∶20才有参考意义。目前较为简便的固相补体结合试验已用于检查,对照孔与试验孔溶血环直径差在6mm以上者,判为阳性。鼻疽菌素皮内试验:将鼻疽菌素作1∶1000稀释后,取0.1ml注入前臂皮内,经24~48h,于局部出现红肿现象为阳性反应,常在病程4周内呈阳性反应,可持续数年。近来应用新的鼻疽检验方法,如间接乳胶凝集试验、对流免疫电泳试验、斑点酶联免疫吸附试验、单扩散溶血试验、荧光抗体试验和基因探针法等,但国内尚未广泛应用。

血清可作血凝及补体结合试验,血凝试验敏感性较高,效价在1∶640以上才有诊断价值,补体结合试验特异性较强,但操作麻烦,效价>1∶20才有参考意义。目前较为简便的固相补体结合试验已用于检查,对照孔与试验孔溶血环直径差在6mm以上者,判为阳性。鼻疽菌素皮内试验:将鼻疽菌素作1∶1000稀释后,取0.1ml注入前臂皮内,经24~48h,于局部出现红肿现象为阳性反应,常在病程4周内呈阳性反应,可持续数年。近来应用新的鼻疽检验方法,如间接乳胶凝集试验、对流免疫电泳试验、斑点酶联免疫吸附试验、单扩散溶血试验、荧光抗体试验和基因探针法等,但国内尚未广泛应用。

4.辅助检查

鉴别诊断

鼻疽的临床表现较复杂,常不易诊断,有与患病的马类接触或实验室中曾处理过致病菌等流行病学史,分泌物,穿刺液及血液培养,血清学检查(血凝及固相补体结合试验),鼻疽菌素皮内试验,感染物豚鼠接种等检查,均有助于本病的诊断。

并发症

治疗

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。