遗传性运动失调性多发性神经炎

疾病病因

(一)发病原因

本病为常染色体隐性遗传,多为近亲结婚所致。

(二)发病机制

正常情况下,人体摄入的来自叶绿素的植烷酸通过α氧化而代谢。本病病人由于先天性酶缺陷,不能分解植烷酸,故可使植烷酸在体内组织中堆积而发病。如果限制含植烷酸食物的摄取,使患者血中植烷酸含量减少,可使多发性神经病及小脑共济失调症状减轻。说明植烷酸的增高与本病有密切关系。

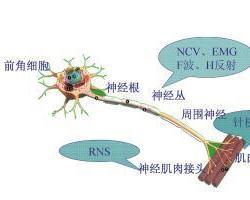

本病主要病理变化为周围神经自脊髓到末梢全部呈弥散性,结节性肥厚。髓鞘脱失,轴索破坏,胶原纤维和施万细胞增生,形成洋葱头样改变。脂肪组织常在细胞体内沉积。受累神经所支配的肌纤维亦可萎缩。电镜观察发现脊髓前角细胞变性,后索神经纤维减少,小脑与脑干神经纤维减少,脱髓鞘,神经细胞变性。蛛网膜可发生萎缩,软脑膜增厚,脂肪浸润,以及肝、肾等脏器脂肪沉积。

疾病症状

本病常于20岁前后开始发病,呈潜隐起病,缓慢进展。部分病人发病期间可有暂时缓解,亦有因心脏疾患而突然死亡者。

1.眼部症状 患者可表现为夜盲,视野缩小,这主要是由于非典型性色素沉着性视网膜炎所致,亦有表现为瞳孔缩小,对光反射或调节反射障碍。部分病人可有白内障。

2.神经系统症状 神经系统症状主要为慢性进行性多发性周围神经病变,表现为四肢远端对称性肌无力,肌肉萎缩,常自四肢远端开始,渐向近端发展。肌肉萎缩以四肢远端小肌肉为主,可有肌束震颤,腱反射减弱或消失;末梢型感觉障碍,呈手套袜子样分布。首先为痛温觉受累,有时伴有异常感觉或自发性疼痛,感觉障碍常不恒定;周围神经粗大,其中尤以尺神经,腓神经与耳大神经最明显。脑神经常受累,主要为听神经,可表现为神经性耳聋,有时可为初发症状之一,前庭神经功能一般不受影响。偶有眼外肌瘫痪。小脑症状常表现为,开始出现步态不稳,继之出现双手意向性震颤,轮替动作笨拙,不能直线行走,眼球震颤及语言障碍等。

3.其他表现 其他可有皮肤呈鱼鳞癣改变;心脏肥大,心率增快,心电图呈心肌病损害,骨骼异常,肩、肘、膝关节骨骼形成障碍,表现为指变形,脊柱侧弯。另外,部分病人可伴有糖尿病等代谢性疾病。

4.辅助检查 脑脊液检查,细胞数、氯化物及糖均正常,脑脊液中蛋白含量常明显增高,呈现蛋白-细胞分离现象。血清、红细胞、肝、心、肾和横纹肌中植烷酸含量增高为本病特异性改变。血清脂肪酸可升高10%~20%。肌电图呈神经源性损害,可有正锐波,纤颤波,动作电位数量减少,周围神经传导速度减慢。腓神经活检示肥厚性间质性神经损害,施万细胞和胶原纤维增生,可表现为“洋葱头”样改变。

4.辅助检查 脑脊液检查,细胞数、氯化物及糖均正常,脑脊液中蛋白含量常明显增高,呈现蛋白-细胞分离现象。血清、红细胞、肝、心、肾和横纹肌中植烷酸含量增高为本病特异性改变。血清脂肪酸可升高10%~20%。肌电图呈神经源性损害,可有正锐波,纤颤波,动作电位数量减少,周围神经传导速度减慢。腓神经活检示肥厚性间质性神经损害,施万细胞和胶原纤维增生,可表现为“洋葱头”样改变。

根据本病多在小儿期至青春期发病,主要表现为眼部症状,神经系统症状以周围神经和小脑为主;可有内脏及骨骼损害等特点;参考肌电图有神经传导速度减慢等表现即可作出初步诊断。如果血清及活检组织植烷酸含量增高即可肯定诊断。

检查化验

1.脑脊液检查 细胞数、氯化物及糖均正常,脑脊液中蛋白含量常明显增高,呈现蛋白-细胞分离现象。

2.血清、红细胞、肝、心、肾和横纹肌中植烷酸含量增高,此为本病特异性改变。

3.血清脂肪酸可升高10%~20%。

4.基因检测诊断。

鉴别诊断

并发症

随病情发展,可以出现多样的症状体征。

预防保健

治疗用药

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。