盆腔脓肿

疾病概述

临床表现

2.下腹部坠胀不适或钝痛,大便次数增多粘液便及里急后重等直肠刺激症状。

4.下腹有压痛,直肠指检括约肌松弛,直肠前壁饱满,触痛,有波动感。

诊断依据:

1.腹膜炎经治疗后症状一度好转又出现发热,下腹坠胀钝痛及直肠刺激症状。

2.白血球总数及中性粒细胞增高。

3.B超及CT提示盆腔有脓腔存在。

治疗原则:1.热水坐浴。 2.会阴部理疗。 3.应用抗生素。 4.手术疗法:脓肿形成并局限后,应作切开引脓。方法有:径直肠前壁切开排脓;经阴道(已婚妇女)后穹隆切开排脓。

疾病描述

脓液在腹腔内积聚,由肠袢、内脏、肠壁、网膜或肠系膜等粘连包围,与游离腹腔隔离,形成腹腔脓肿。腹腔脓肿可分为膈下脓肿、盆腔脓肿,肠间隙脓肿。一般均继发于急性腹膜炎或腹腔内手术,原发性感染少见。盆腔处于腹腔最低位,腹内炎性渗出物或腹膜炎的脓液易积聚于此而形成脓肿。盆腔腹膜面积小,吸收毒素能力较低,全身中毒症状亦较轻。

疾病病因

(一)发病原因

盆腔脓肿形成的病原体多为需氧菌、厌氧菌、淋球菌、衣原体、支原体等,而以厌氧菌为主,在脓液培养中最常发现的是类杆菌属的脆弱类杆菌、大肠埃希杆菌,近年来发现放线菌属(尤其是依氏放线菌属)是导致盆腔脓肿的常见病原体,且与宫内避孕器的安放有关,这种病原体不易培养,故用一般方法培养未能培养出病原体,并不等于病原体不存在。盆腔脓肿常是急性输卵管炎治疗延迟或反复发作及在应用宫内节育器等后发生。

盆腔脓肿形成的病原体多为需氧菌、厌氧菌、淋球菌、衣原体、支原体等,而以厌氧菌为主,在脓液培养中最常发现的是类杆菌属的脆弱类杆菌、大肠埃希杆菌,近年来发现放线菌属(尤其是依氏放线菌属)是导致盆腔脓肿的常见病原体,且与宫内避孕器的安放有关,这种病原体不易培养,故用一般方法培养未能培养出病原体,并不等于病原体不存在。盆腔脓肿常是急性输卵管炎治疗延迟或反复发作及在应用宫内节育器等后发生。

(二)发病机制

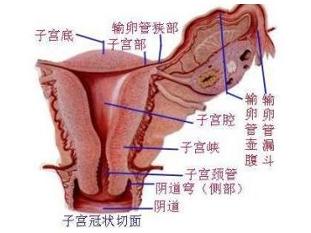

输卵管积脓是由急性输卵管炎发展而成,当输卵管的伞部及峡部因炎症粘连而封闭后,管腔的脓液愈积愈多,可以形成较大的腊肠状块物。卵巢排卵时如输卵管有急性炎症,并有分泌物则可经卵巢的排卵裂口处进入卵巢而逐渐形成脓肿。输卵管炎症时若伞端未封闭,管腔内的炎性、脓性分泌物可流入盆腔及其器官周围,并在其间积聚。如脓液下沉在子宫直肠陷凹处,或严重的盆腔腹膜所渗出的脓液大量流入盆底,则可形成盆底脓肿,其上方可为输卵管、卵巢、肠曲覆盖。急性盆腔结缔组织炎如未得到及时治疗也可化脓形成脓肿,且脓液可流入阴道直肠隔中形成肿块。

症状体征

急性腹膜炎治疗过程中、阑尾穿孔或结直肠手术后,出现体温下降后又升高、典型的直肠或膀胱刺激症状,如里急后重、大便频而量少、有粘液便、尿频、排尿困难等,应考虑到本病的可能。腹部检查多无阳性发现。直肠指检可发现肛管括约肌松弛,在直肠前壁触及直肠腔内膨出,有触痛,有时有波动感。已婚妇女可进行阴道检查,以协助鉴别。

诊断检查

如是盆腔炎性包块或脓肿,可通过后穹窿穿刺抽脓,有助于诊断。腹部B超或直肠B超检查可帮助明确脓肿的诊断、脓肿的大小及位量等。必要时作CT扫查,帮助进一步明确诊断。

1.白血球总数及中性粒细胞增高。

2.B超及CT提示盆腔有脓腔存在。

疾病鉴别

盆腔脓肿的临床表现与急性子宫内膜炎和急性附件炎、急性盆腔结缔组织炎等相类似,难以鉴别,要重视病程演变过程。急性盆腔炎经适当和足量抗生素治疗48~72h,病情无好转,结合临床表现和辅助检查,不难明确诊断。

辅助检查

疾病治疗

治疗方案

盆腔脓肿较小或未形成时,可以采用非手术治疗。应用抗生素,辅以热水坐浴,温热水灌肠及物理透热等疗法。有些病例经过上述治疗,脓液可自行完全吸收。脓肿较大者,须手术治疗。在骶管或硬膜外麻醉下,取截石位,用肛镜显露直肠前壁,在波动处穿刺,抽出脓液后顺穿刺针作一小切口,再用血管钳插入扩大切口,排出脓液,然后放橡皮管引流3—4日。已婚妇女可考虑经后穹窿穿刺后切开引流。

用药原则

2.脓肿小、症状不重者,静脉用抗生素,支援疗法,并采用物理透热疗法等。

3.脓腔大中毒症状明显者则应及早手术引流,用时可选用“C”项药物治疗。

疗效评价

1.治愈:症状体征消失,脓腔消失。

2.好转:症状体征消失,脓腔缩小。

3.未愈:症状体征未改善,脓腔无变化。

疾病预防

保健贴士

1、高能量饮食,注意水、电解质平衡,必要时输液,输血,输清蛋白,提高机体的免疫和防御能力。

2、杜绝各种感染途径,保持会阴部清洁、干燥,每晚用清水清洗外阴。

日常护理

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。