局灶性节段性肾小球硬化

概述

由已知病因(HIV或二醋吗啡)引起的FSGS同特发性患者病理改变相似。局灶硬化性肾炎是与FSGS不同的概念,前者既可是特发或非特发的FSGS的表现,也可以是其他肾小球或小管间质疾病的表现 流行病学: 本病多发生在儿童及青少年,男性稍多于女性,儿童患者主要表现为原发性肾病综合征,常见的病理组织学改变是以微小病变型为主。成人则主要是局灶节段性肾炎、膜型肾病和微小病变型。

近年来成人肾病综合征病因有明显变迁,1970~1980年期间膜型肾病是最常见原因其次是微小病变肾病和局灶节段性肾小球硬化有人认为局灶节段性肾小球硬化不应发生肾病综合征,但临床肾活检证实局灶节段性肾小球硬化超过了膜型肾病。

Mark等报道,1976~1979年膜型肾病占36%,微小病变为23%,局灶节段性硬化(FSGS)占15%。而1995~1997年FSGS已是肾病综合征的主要病因,据报道原发性FSGS在过去的20年中,从成人原发性肾小球肾炎的10%上升到25%,甚至有报道已占35%。而黑人组肾病综合征中FSGS占50%,发病年龄在45岁以内的占67%。

病因

FSGS有多方面的致病因素。如中毒损伤、体液免疫及血流动力学改变等,均可导致毛细血管壁损伤,使大分子蛋白产生并滞留,免疫球蛋白沉积后再与C1q和C3结合引起足突细胞退变并与基膜相脱离。研究发现足突细胞的表型在原发性FSGS时发生了改变。但上皮细胞的这些损伤如何导致毛细血管襻塌陷及硬化尚不清楚,FSGS也许是上皮细胞病变加重以后组织修复的一种表现。

FSGS有多方面的致病因素。如中毒损伤、体液免疫及血流动力学改变等,均可导致毛细血管壁损伤,使大分子蛋白产生并滞留,免疫球蛋白沉积后再与C1q和C3结合引起足突细胞退变并与基膜相脱离。研究发现足突细胞的表型在原发性FSGS时发生了改变。但上皮细胞的这些损伤如何导致毛细血管襻塌陷及硬化尚不清楚,FSGS也许是上皮细胞病变加重以后组织修复的一种表现。

局灶硬化病变在肾移植后的迅速复发,表明在FSGS的发病机制中有全身性因素存在。残余肾单位血流动力学发生改变,引起肾小球毛细血管代偿性高血压、高灌注及高滤过造成上皮细胞及内皮细胞损伤,系膜细胞功能异常,从而导致进行性局灶性节段性硬化。这种病理过程可因摄入大量蛋白而加重限制蛋白摄入和降血压治疗而减轻。内皮细胞损伤引起血小板聚集及微血栓形成,而加重病变的发展;许多FSGS的发生与这种发病机制有关,如“慢性”链球菌感染后肾炎、慢性移植肾排异、反流性肾病及镇痛药肾病等。

此外,还观察到近髓肾小球的肾小球滤过率比皮质区肾小球为高,也支持血流动力学改变是FSGS的发病因素吸毒及艾滋病都可引起典型的FSGS性肾病综合征及进行性肾功能衰竭,它可以是大部分增生型肾小球肾炎的最终结果。然而,大部分的病例都是特发的,是在首次肾活检时发现组织病理型呈FSGS。节段性硬化除了可见于FSGS之外,也可以是增生性肾小球肾炎的最终结果(如感染后肾小球肾炎)或与高滤过性肾病综合征有关有些病人经过一个局灶节段性增生期后形成节段性坏死及瘢痕这一情况常见于继发性肾小球肾炎。

发病机制:

本病的发病机制尚无定论,只有一系列观察和推断:

1.系膜对大分子的摄取过度研究发现,给受试动物静脉注射外源性蛋白,可引起类似本病的变化,提示长期大量蛋白尿可导致上皮细胞损害,肾小球系膜细胞过度负荷即可发展为肾小球局灶、节段硬化

2.肾小球内血流动力学改变在本病发生中肾小球毛细血管襻内高压的作用十分重要。研究证明:动物模型行部分或大部肾切除,剩余肾组织半年左右即发生局灶、节段硬化。提示该病发生可能与血流动力学改变有关。其机制可能是剩余肾组织中代偿性毛细血管高压,以及入球、出球小动脉扩张,肾小球毛细血管襻向体循环完全开放,导致肾小球高灌注、高跨膜压,滤过蛋白及其他可溶性分子增加,从而引起毛细血管襻上皮、内皮细胞损害及系膜细胞功能紊乱。如给予饮食控制或血管紧张素转换酶抑制药治疗,使肾小球毛细血管内高压状态减轻,局灶、节段硬化的发展随之减慢,这更能说明肾小球毛细血管襻内高压的作用。

研究发现:

①在食物中增加脂肪可使受试动物发生肾小球硬化,其肾小球病变程度与血脂升高程度一致。

④人类肥胖者伴血胆固醇、三酰甘油增高及心肌肥大者,肾脏可出现类似原发性局灶节段性肾小球硬化病变此类情况通过控制饮食、减肥使体重下降,随之尿蛋白减少,肾病综合征得以缓解。

高脂血症引起肾小球局灶、节段硬化的机制可能是肾小球系膜细胞具有摄取低密度脂蛋白(LDL)的能力系膜细胞上具有氧化LDL受体,因此肾小球能摄取氧化LDL,而氧化LDL是一种引发血管硬化毒性最强的脂蛋白LDL刺激肾小球系膜细胞增生及细胞死亡,从而导致肾小球硬化。如前述肾小球内血流动力学改变以及高滤过状态均可导致肾小球局灶、节段硬化及蛋白尿。另外,肾小球内脂质沉积也是局灶、节段硬化发生的原因。肾小球内单核巨噬细胞或系膜细胞吞噬了沉积的LDL,形成泡沫细胞(foamcells)而泡沫细胞在动脉硬化的发展中起着重要作用,所以更支持肾小球局灶、节段硬化与动脉硬化之间,存在共同的发病机制尽管在微小病变或膜性肾病时血脂比本病要高,但肾小球泡沫细胞浸润均不及本病严重。

肾小球脂肪沉着还可引起肾小球毛细血管内皮细胞损伤,以及血小板、巨噬细胞、单核细胞聚集,刺激产生细胞因子如IL-1、TGFβ等这些均能使肾小球系膜细胞增生细胞外基质成分增加和肾小球毛细血管腔内凝血。

4.肾小球内单核巨噬细胞浸润单核巨噬细胞能产生多种细胞因子,该类物质刺激系膜细胞增生导致肾小球硬化。本病时单核巨噬细胞和组织相容抗原(MHC)阳性的1a+细胞数目增多,这些细胞的数量与局灶、节段硬化的病变程度相一致。这种细胞及细胞黏附因子(ICAM)可激活巨噬细胞使肾小球巨噬细胞的功能活跃。同时,肾间质的单核巨噬细胞也明显浸润,其浸润程度与蛋白尿及肾功能损害程度相一致。

另外,肾小球内上述病变与胆固醇含量及肥胖病发展过程也有关。应用泼尼松治疗后间质单核巨噬细胞浸润减轻随之肾功能好转,但肾小球细胞浸润及硬化难以减轻,蛋白尿也不会好转。

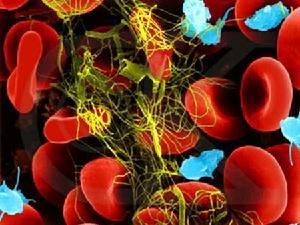

5.肾小球毛细血管襻内节段性凝血可使激活的血小板释放血小板活化因子(PAF)、血小板源生长因子(PDGF)等这些因子作用于系膜引起病变。实验证明应用抗凝药物如肝素华法林,或用血栓素抑制剂,均可减轻肾小球局灶节段硬化病变减轻蛋白尿,而不影响肾血流量及肾小球滤过率。

6.血浆因子作用本病肾移植后可迅速复发,复发率可达35%~50%。因此考虑可能有某种血浆因子致病。近年有人曾对本病患者进行免疫吸附治疗可使尿蛋白减少停止吸附后尿蛋白复升,再次吸附仍可使尿蛋白减少,提示病人血液中有一种使肾小球毛细血管襻通透性增加的物质。

7.脏层上皮细胞病变在本病的发生发展中,不仅系膜基质增生起着重要作用,而且上皮细胞的病变可能为本病的起始灶。病理观察注意到,本病起病时既有脏层上皮细胞肥大(不增生)、胞质稀释、伴毛细血管襻肥大,使得滤过面积增大而滤过液漏出不畅形成假细胞。肥大而扩张的毛细血管襻与假细胞一起粘连于肾小球囊,形成节段硬化的起始灶,在此基础上发展至硬化。

7.脏层上皮细胞病变在本病的发生发展中,不仅系膜基质增生起着重要作用,而且上皮细胞的病变可能为本病的起始灶。病理观察注意到,本病起病时既有脏层上皮细胞肥大(不增生)、胞质稀释、伴毛细血管襻肥大,使得滤过面积增大而滤过液漏出不畅形成假细胞。肥大而扩张的毛细血管襻与假细胞一起粘连于肾小球囊,形成节段硬化的起始灶,在此基础上发展至硬化。

8.遗传因素虽然同胞亲属中发生本病者报告不多,但有报告本病于MHC抗原全部相同的供肾者移植后复发率为82%,不完全相同的亲属供肾复发率53%,而其他异体供肾复发率35%高度提示遗传因素。在实验动物中也有明显的种系倾向。

检查

1.尿常规检查镜下血尿、蛋白尿,常有无菌性白细胞尿、葡萄糖尿。肾小管功能受损者有氨基酸尿及磷酸盐尿,其发生率高于其他类型的NS。

2.血液检查有明显低白蛋白血症,血浆白蛋白通常低于25g/L,少数可达10g/L以下。肾小球滤过率(GFR)下降。血尿素氮、肌酐升高多数患者有高脂血症。血清C3通常正常,IgG水平降低,C1q大多正常。10%~30%患者有循环免疫复合物阳性。血容量减少时,可造成血细胞比容上升。

白细胞及分类正常。血小板轻度增高。水潴留会造成血钠浓度降低,长期限钠或获得性肾上腺功能不全,也会导致血钠浓度降低。高脂血症会造成假性低钠血症由于血小板能在体外释放钾离子,所以,血小板增多时也会造成假性高钾血症。

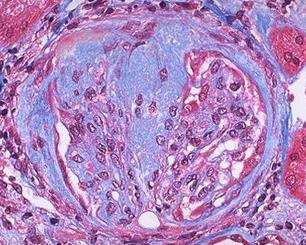

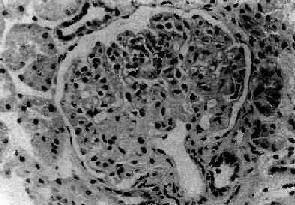

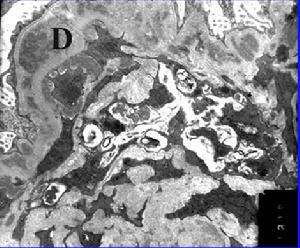

1.肾活检光镜检查典型的FSGS病变特征为肾小球局灶性节段性损害,病变累及少数肾小球及肾小球部分节段的玻璃样硬化。病变常从皮质深层或近髓部位肾小球开始,逐渐扩展至肾皮质。病变肾小球呈节段性硬化,未受累的肾小球正常或系膜基质增加透明样物质沉积于受损毛细血管襻的内皮细胞下,硬化区偶有泡沫细胞形成,常见局限性上皮细胞增生。早期病变可能仅有局部上皮细胞与基膜脱离,上皮细胞肿胀空泡变性、胞质呈嗜碱性。硬化毛细血管襻可与包曼囊壁粘连。每个肾小球节段性损害的范围不同,疾病进展时可造成全球硬化。病变充分发展的病例,易误认为“非特异性”慢性硬化性肾小球肾炎,可通过免疫荧光检查鉴别诊断。肾小管损害常表现为基膜局灶性增厚及萎缩如局灶性肾小管损害与轻微肾小球改变并存,应高度怀疑FSGS。肾组织中局灶性、全球性肾小球硬化的出现常为晚期FSGS的表现,同时伴发重度肾小管间质病变在儿童患者中高达30%。成人典型的激素敏感性微小病变可见到少数球性硬化的肾小球,应与FSGS相区别。除原发性FSGS以外,许多疾病的肾组织可见到类似FSGS的改变。FSGS亦可与原发性肾小球疾病相重叠。

2.电镜检查有大量蛋白尿的病例大部分或全部肾小球显示弥漫性或节段性足突改变。早期在毛细血管壁和(或)系膜区可见泡沫细胞、系膜基质增加及部分毛细血管塌陷。内皮细胞下及系膜区有电子致密物沉积,系膜细胞增生,大块的电子致密物与光镜下的玻璃样变及免疫荧光IgM和C3沉积相对应。球旁系膜区及内皮细胞下亦可见细颗粒状电子致密物沉积。

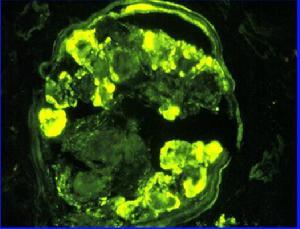

3.免疫荧光检查在硬化或坏死区可发现C3或IgM及C1q呈不规则、颗粒状或结节状分布无病变的肾小球呈阴性。偶尔系膜区有IgM及C3分布,IgG、IgA少见。 >C3 >免疫复合物 >免疫球蛋白G >尿素 >氨基酸 >白蛋白 >葡萄糖 >血小板 >血细胞比容

临床表现

本病多发生在儿童及青少年,男性稍多于女性。少数患者发病前有上呼吸道感染或过敏反应。临床首发症状最多见的是肾病综合征,约2/3的患者有大量蛋白尿和严重水肿,尿蛋白量可在1~30g/d,约50%以上的病人有血尿,镜下血尿多见,偶见肉眼血尿成人中30%~50%患者有轻度持续性高血压或表现为慢性肾炎综合征,患者24h尿蛋白<3.5g/d,水肿不明显,常有血尿高血压和肾功能不全,而50%以上可呈肾综的表现,有明显“三高一低”的临床表现。少数患者无明显症状,偶尔于常规尿检时发现蛋白尿此型无症状性蛋白尿可持续很长时间,预后较好。少数此型患者也可逐渐发展为终末期肾衰竭蛋白尿绝大部分为无选择性,但早期可有高度或中度选择性。血清C3浓度正常,IgG水平下降。常有近端肾小管功能受损表现。

上呼吸道感染或过敏可使上述症状加重。本病不同病理类型的临床表现略有差异典型FSGS并有肾小球肥大者尿蛋白量较少;细胞型FSGS常有大量蛋白尿(>10g/d),并易发生肾功能不全。有报道60%细胞型FSGS患者血肌酐>2mg/dl,而典型FSGS仅有10%患者血肌酐升高。塌陷型FSGS也有比较明显的蛋白尿,常规>10g/d,且肾功能不全比其他类型更加严重而高血压则相对较少。该型起病急进展快,通常起病后1~2年便进入终末期肾衰竭(ESRF)。儿童患者临床表现与成人相似,多以肾病综合征为主,而高血压和肾功能不全的发生比例较成人低多数(40%~60%)FSGS呈慢性进行性进展,最终导致肾衰竭少数患者(10%~15%)病情进展较快,较早出现肾衰竭

并发症

1.感染与蛋白质丢失、营养不良、免疫功能紊乱及应用糖皮质激素治疗有关。感染是肾病综合征的常见并发症,由于应用糖皮质激素,其感染的临床征象常不明显,尽管目前已有多种抗生素可供选择,但若治疗不及时或不彻底,感染仍是导致病情复发和疗效不佳的主要原因,甚至导致病人死亡,应予以高度重视。

2.血栓、栓塞并发症由于血液浓缩及高脂血症造成血液黏稠度增加;此外,因某些蛋白质丢失,及肝代偿性合成蛋白增加,引起机体凝血、抗凝和纤溶系统失衡。因此,易发生血栓、栓塞并发症。

2.血栓、栓塞并发症由于血液浓缩及高脂血症造成血液黏稠度增加;此外,因某些蛋白质丢失,及肝代偿性合成蛋白增加,引起机体凝血、抗凝和纤溶系统失衡。因此,易发生血栓、栓塞并发症。

3.急性肾衰竭肾病综合征病人可因有效血容量不足而致肾血流量下降,诱发肾前性氮质血症。又因肾间质高度水肿压迫肾小管以及大量蛋白管型阻塞肾小管和肾小管腔内高压,间接引起肾小球滤过率骤然减少,导致急性肾衰竭。

4.蛋白质及脂肪代谢紊乱长期低蛋白血症可导致营养不良、小儿生长发育迟缓;免疫球蛋白减少造成机体免疫力低下、易致感染;金属结合蛋白丢失可使微量元素(铁、铜、锌等)缺乏;内分泌素结合蛋白不足可诱发内分泌紊乱;药物结合蛋白减少可能影响某些药物的药动学(使血浆游离药物浓度增加、排泄加速),影响药物疗效。高脂血症中血液黏稠度增加,促进血栓、栓塞并发症的发生,还将增加心血管系统并发症,并可促进肾小球硬化和肾小管-间质病变的发生,促进肾脏病变的慢性进展。

诊断

本病的诊断临床上并没有可靠的指标,在FSGS的诊断中应依靠肾活检并注意排除各种可能的继发性因素如HIV感染吸毒等。仔细询问病史、体检和实验室检查有助于鉴别诊断。例如,表现为肾病综合征或单纯性蛋白尿患者伴有近端肾小管功能损害;持续性肾病综合征伴有高血压、镜下血尿、非选择性蛋白尿;对激素不敏感的患者应怀疑FSGS。

肾活检检查有助于诊断,典型的局灶节段性肾小球硬化(FSGS)的特征为局灶损害,影响少数肾小球(局灶)及肾小球的局部(节段)。起始于近髓质的肾小球受累,轻者仅累及数个毛细血管襻区重者波及大部分肾小球,病变呈均匀一致的无细胞或细胞极少的透明变性物质(襻内泡沫细胞、透明滴),严重者见球囊粘连,脏层上皮细胞增生形成“帽样”结构,甚至出现“脐部”病变。

另一种为局灶性全肾小球硬化。受累肾单位的肾小管上皮细胞常萎缩,周围基质见细胞浸润,纤维化。电镜下显示大部分肾小球或全部肾小球足突融合上皮细胞及其足突与基底膜脱离,内皮细胞和系膜处有电子致密物沉积。免疫荧光检查在硬化区见IgM及C3呈不规则、团状、结节状沉积。无病变的肾小球呈阴性或弥漫IgMC3沉积,IgA、IgG少见。本病易误诊为微小病变肾病,故需结合临床表现肾组织学所见、对激素治疗的反应以及有无自发缓解或药物诱导缓解等全面考虑。有助于FSGS与MCD的鉴别诊断。肾小球局灶节段性硬化除了可见于FSGS之外还可见于多种肾脏疾病的慢性发展过程如梗阻性肾病、反流性肾病、AIDS病人及二醋吗啡成瘾者;甚至可见于过度肥胖者。因此,要综合分析作出正确诊断。

鉴别诊断

1.非塌陷性局灶节段性肾小球硬化目前对于CG及FSGS的关系仍有争议。有的学者认为CG是独立的疾病,大部分学者认为CG是非塌陷性局灶节段性肾小球硬化(NC-FSGS)的严重类型。它们间的区别在于临床上CG患者中尿蛋白大于10g/d的人数比NC-FSGS明显多;发病时肾功能不全比例高,肾功能恶化快。

①CG为肾小球毛细血管塌陷,基质物明显扩张,病变节段很少与肾小球囊粘连,而NC-FSGS相反。

②CG上皮细胞肥大明显并有上皮细胞内颗粒。

③CG的病变节段很少位于小球血管极,而这种改变在NC-FSGS很常见④CG的小管间质炎症、萎缩及纤维化较NC-FSGS明显。免疫学证实,CG的肾小球肾小管的增生标志多于NC-FSGS。

尽管如此由于CG的病变多呈节段局灶分布,目前仍将其归入特发性局灶节段性肾小球硬化,但作为特殊亚型,其临床表现及形态学改变与特发性FSGS有所不同

2.人类免疫缺陷病毒相关性肾病(艾滋病)人类免疫缺陷病毒相关性肾病(HIV-AN)是AIDS患者肾脏合并症多见于HIV感染的早期,其他严重感染之前。其肾脏临床表现光镜免疫荧光方面的病理特点与特发性塌陷性肾小球病表现相似甚难区别。ICG与HIV-AN病理区别主要在于电镜表现。电镜下HIV-AN的肾小球内皮细胞、间质白细胞内有大量的管网状包涵物(TRI)TRI主要在内质网扩张池、环核池及高尔基体池。80%~90%的HIV-AN患者肾小球内皮细胞内存在TRI,而CG患者仅有10%发现TRI。故依据患者有无HIV易感因素(如静脉毒品滥用、同性恋、HIV高发地区及高发人群),早期HIV检测及抗HIV抗体的检测,并结合HIV的其他临床表现(如无症状性感染、持续性淋巴结肿大、继发性肿瘤)可鉴别CG和HIV-AN。

3.局灶及节段性增生性肾小球肾炎其后期病变亦可类似本病之病理改变,此病变也多见于IgA肾病、局灶增生性狼疮性肾炎及紫癜性肾炎、小血管炎等。其病理改变为局灶性节段性内皮细胞及系膜细胞增生,伴局灶及节段分布的新月体形成。根据其相应的临床表现及特征性免疫荧光所见,可作鉴别。

4.局灶性肾小球纤维化与本病在病理上是不同的概念较少见。病变肾小球皱缩呈胶原纤维染色,嗜银及PAS染色阴性。

5.微小病变肾病目前多数学者认为MCD与FSGS为两种不同类型的肾脏病变。FSGS早期,病变多局限于皮髓交界区因而肾活检检查常因穿不到该部位而与MCD混淆故应注意两者的鉴别,如糖皮质激素不敏感者及年龄较大者,可能是FSGS早期,必要时重复进行肾活检。连续切片可提高诊断率MCD光镜下肾小球很少有形态学改变肾小管上皮细胞内可见双折光的脂肪滴,近曲小管上皮细胞可见有空泡样改变电镜下上皮细胞肿胀,足突融合成片状,滤孔闭塞,伴上皮细胞空泡变性、微绒毛形态、蛋白吸收滴及溶酶体增加。免疫荧光检查多为阴性,偶见IgG和(或)IgM、IgAC3沉着。此外,超过40岁的正常人群,被膜下皮质可有硬化荒废的肾小球,应注意与本病区别。

5.微小病变肾病目前多数学者认为MCD与FSGS为两种不同类型的肾脏病变。FSGS早期,病变多局限于皮髓交界区因而肾活检检查常因穿不到该部位而与MCD混淆故应注意两者的鉴别,如糖皮质激素不敏感者及年龄较大者,可能是FSGS早期,必要时重复进行肾活检。连续切片可提高诊断率MCD光镜下肾小球很少有形态学改变肾小管上皮细胞内可见双折光的脂肪滴,近曲小管上皮细胞可见有空泡样改变电镜下上皮细胞肿胀,足突融合成片状,滤孔闭塞,伴上皮细胞空泡变性、微绒毛形态、蛋白吸收滴及溶酶体增加。免疫荧光检查多为阴性,偶见IgG和(或)IgM、IgAC3沉着。此外,超过40岁的正常人群,被膜下皮质可有硬化荒废的肾小球,应注意与本病区别。

治疗

1.糖皮质激素

应在出现激素抵抗前及时用泼尼松(强的松)治疗。一般获得完全缓解的平均时间为3~4个月。因此成人FSCS所导致的NS在经过6个月的泼尼松治疗仍未缓解者,才称之为激素抵抗。对于老年人,大部分学者主张隔天泼尼松治疗,持续3~5个月。对于激素依赖、抵抗和复发者,泼尼松加间断环磷酰胺冲击治疗可增加缓解率,环磷酰胺总量不宜超过12克。

2.环孢素(CsA)和可乐必复(FK506)

环孢素常用剂量治疗6个月后可减少尿蛋白并诱导缓解,但减量或停药时常复发。所以,维持缓解应长期应用。因该药有肾毒性,使用过程中应注意监测血肌酐,根据情况调整药量。可乐必复的作用机制与环孢素相似,可与激素合用。常用于环孢素治疗无效或依赖者。

3.细胞毒类药物(环磷酰胺和苯丁酸氧芥)

可作为二级疗法,但有待临床观察证实其疗效。

4.血浆置换及蛋白吸附疗法

可应用于复发性FSGS的肾移植患者。血浆置换或蛋白吸附可减少循环免疫因子,使尿蛋白暂时减轻。

5.非甾体类抗炎药(NSAIDs)及血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)

6.其他药物

预防

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。