沙蒿

物种起源

形态特征

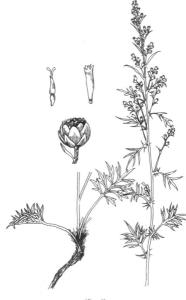

多年生草本。主根明显,木质或半木质,侧根少数;根状茎稍粗,短,半木质,直径4-10毫米,有短的营养枝。茎单生或少数,高30-70厘米,具细纵棱;上部分枝,枝短或长,斜贴向茎端;茎、枝幼时被微柔毛,后渐脱落无毛。叶纸质,上面无毛,背面初时被薄绒毛,后无毛;茎下部叶与营养枝叶长圆形或长卵形,长2-5厘米,宽1.5-4.5厘米,二回羽状全裂或深裂,每侧有裂片2-3枚,裂片椭圆形或长圆形,长1-1.5(-2)厘米,宽0.3-0.6厘米,每裂片常再3-5深裂或浅裂,小裂片线形、线状披针形或长椭圆形,长0.5-1.5厘米,宽1-1.5毫米,叶柄长1-3厘米,除基生叶外,叶柄基部有线形、半抱茎的假托叶;中部叶略小,长卵形或长圆形,一至二回羽状深裂,基部宽楔形,叶柄短,具小型、半抱茎的假托叶;上部叶3-5深裂,基部有小型的假托叶;苞片叶3深裂或不分裂,线状披针形或线形,基部假托叶小。

多年生草本。主根明显,木质或半木质,侧根少数;根状茎稍粗,短,半木质,直径4-10毫米,有短的营养枝。茎单生或少数,高30-70厘米,具细纵棱;上部分枝,枝短或长,斜贴向茎端;茎、枝幼时被微柔毛,后渐脱落无毛。叶纸质,上面无毛,背面初时被薄绒毛,后无毛;茎下部叶与营养枝叶长圆形或长卵形,长2-5厘米,宽1.5-4.5厘米,二回羽状全裂或深裂,每侧有裂片2-3枚,裂片椭圆形或长圆形,长1-1.5(-2)厘米,宽0.3-0.6厘米,每裂片常再3-5深裂或浅裂,小裂片线形、线状披针形或长椭圆形,长0.5-1.5厘米,宽1-1.5毫米,叶柄长1-3厘米,除基生叶外,叶柄基部有线形、半抱茎的假托叶;中部叶略小,长卵形或长圆形,一至二回羽状深裂,基部宽楔形,叶柄短,具小型、半抱茎的假托叶;上部叶3-5深裂,基部有小型的假托叶;苞片叶3深裂或不分裂,线状披针形或线形,基部假托叶小。

头状花序多数,卵球形或近球形,直径2.5-3毫米,有短梗或近无梗,基部有小苞叶,在分枝上排成穗状花序式的总状花序或复总状花序,而在茎上组成狭而长的扫帚形的圆锥花序;总苞片3-4层,外层总苞片略小,卵形;中层总苞片长卵形;外、中层总苞片背面深绿色或带紫色,初时微有薄毛,后脱落无毛,边白色,膜质,内层总苞片长卵形,半膜质,背面无毛;雌花4-8朵,花冠狭圆锥状或狭管状,檐部具2(-3)裂齿,花柱长,伸出花冠外,先端2叉,叉端长锐尖;两性花5-10朵,不孕育,花冠管状,花药线形,先端附属物尖,长三角形,基部圆钝,花柱短,先端稍膨大,不叉开。瘦果倒卵形或长圆形。花果期8-10月。

生长习性

华北、西北、东北分布在低海拔至海拔3000米地区,西南省区分布在海拔3000-4000米地区;多生长于草原、草甸、森林草原、高山草原、荒坡、砾质坡地、干河谷、河岸边、林缘及路旁等,局部地区成片生长,为草原地区植物群落的主要伴生种。

分布范围

原产于内蒙古、河北(北部)及山西(北部),现陕西(北部)、宁夏、甘肃(中部、西部)及新疆(东部、北部)有引种;多分布于海拔1500米以下的荒漠与半荒漠地区的流动与半流动沙丘或固定沙丘上,也生长在干草原与干旱的坡地上,在荒漠与半荒漠地区常组成植物群落的优势种或主要伴生种。

繁殖栽培

播种

繁殖方式以种子繁殖为主,但因其生长不定根的能力强,也可分株繁殖,作为固沙用时,主要采用分株繁殖法。

沙蒿的种子很小,必须把整地工作做好。在播种前浅耕一遍,耕后耙耱待播。每亩播种量大约需要半斤。为了保护幼苗,防止羊群采食残踏,可与糜子混播,当年还可增加粮食产量。播种期最好是在夏至前后,趁连阴雨或雨后墒好时播种。秋季播种,在冬季塞、冷的地方,容易遭受冻害。

用耧横坡条播法播种。行距70厘米,播后轻耱,覆土0.5-1厘米即可。

分株

幼苗出土后,根据植株生长情况,分次把苗子间成50-70厘米左右的株距。这样对于促进植株的生长发育和保持水土的作用很大。

选地

适宜于阳坡沙性土壤,一般多利用不适于种庄稼的土地种沙蒿。只要捉住苗,就能长好,还不怕风沙。但在粘性较大的土地上不易捉苗。

管理

第一年需锄草1-2遍,以后根据劳力情况,用犁于春季黄风过后,在行间浅耕一次,以促进根系的生长和发育。沙蒿当年可生长15-20厘米高,秋收后平一次茬,留茬1.5厘米左右。从第二年开始粘籽,一般可生长十多年,但产籽最多是在3-7年之间,以后逐渐衰老和瞎老危害草根而致死亡。在枝条上筒有少数椽叶残存时,应尽速收割,过迟遭寒风侵袭后,蒿籽容易脱落。收获后放场上风干,用梿枷脱粒并过筛。

种类介绍

下级分类

东俄洛沙蒿(ArtemisiadesertorumSpreng. Syst. Veg. var.tongolensisPamp.):与原变种区别在于该变种植株高10-15厘米;基生叶长椭圆形,长3厘米以上,二回羽状全裂,小裂片线形或线状披针形。头状花序小,直径1.5-2毫米,在茎上排成总状花序或总状花序式的狭圆锥花序。分布于甘肃(西南部)、四川(西部)及西藏;生于海拔3500米以上的高山或亚高山草原、草甸与砾质坡地。

矮沙蒿(ArtemisiadesertorumSpreng. Syst. Veg. var.foetida(Jacq. ex DC.) Ling et Y. R. Ling):与原变种区别在于该变种植株矮小,茎多数,成丛;不分枝或分枝极短。茎下部与中部叶一(至二)回羽状深裂,小裂片线形,先端尖。头状花序大,直径2.5-3毫米,直立,具短梗,在茎上排成穗状花序式的总状花序,稀少成总状花序式的狭圆锥花序;总苞片边膜质,褐色。分布于青海、四川(西部)、西藏;印度(北部)、巴基斯坦(北部)及尼泊尔也有。生长于海拔3500-4200米高山草原或草甸、砾质坡地、灌丛等地区。

主要价值

经济价值

黑沙蒿种子含有大量胶质,可作为增稠剂、凝胶剂、稳定剂等广泛应用于食品、纺织、造纸、医药、石油、煤矿等领域。

沙蒿是中国西北、华北和东北荒漠、半荒漠地区晚秋和冬春特有的济困牧草,同时也是牧区燃料来源。

沙蒿在季节性饲料平衡中有一定意义,是骆驼主要饲草。由于它含有挥发性物质,气味浓并有苦味,适口性不佳,除骆驼外,其它家畜一般不食,但在饲草缺乏时,如早春,山羊、绵羊也采食。冬季适口性有所提高,骆驼和羊均喜食。据内蒙古伊盟试验,秋季黑沙蒿的适口性仅次于 冷蒿(Artemisiafrigida),而远胜于 阿尔泰狗哇花(Heteropappusaltaicus)、 黄蒿(Artemisiascoparia)、糙隐于草(Cleistogenessquarrsa)、 沙生针茅(StiPaglareosa)、 猪毛菜(Salsolacollina)等。由于枝叶保存得好,是家畜的主要饲草,马有时也采食。黑沙蒿草场适于放牧利用,别割会抑制生殖校形成,对提高适口性有一定的作用。也可与其它草混合或单独调制成青贮饲料,晒制干草或粉碎成粉。在鄂尔多斯高原,黑沙蒿亩产风干草50公斤以上,最高可达100公斤,在西部荒漠地区,亩产仅25公斤,其化学成分:叶的蛋白质和胡萝卜素含量都相当高;营养枝条中蛋白质的含量较低,纤维含量增高。黑沙蒿所含必需氨基酸均高于一般的精料,仅次于苜蓿干草粉。

食用价值

营养成分

| 食物名称 | 沙蒿 |

| 含量参考 | 约每100克食物中的含量 |

| 能量 | 56 千卡 |

| 蛋白质 | 4.3 g |

| 脂肪 | 0.9 g |

| 碳水化合物 | 8.5 g |

| 不溶性膳食纤维 | 1.9 g |

| 磷 | 82 mg |

| 钙 | 305 mg |

| 铁 | 16.4 mg |

| 维生素A | 733 μg |

| 维生素B1(硫胺素) | 0.31 mg |

| 烟酸(烟酰胺) | 0.8 mg |

| 维生素C(抗坏血酸) | 8 mg |

药用价值

沙蒿根、茎、叶、种子均可入药,具有能祛风湿、清热消肿的功效,主治风湿性关节炎、咽喉肿痛等症状。

生态价值

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 左旋咪唑

下一篇 老年性慢性硬膜下血肿