糖原贮积病

概述

糖原贮积病(glycogen storage disease)是因肝、肌肉和脑组织的糖原代谢中某些酶的缺乏,使糖原不能正常分解或合成,在组织中沉积结构和数量异常糖原的一组隐性遗传性糖原代谢紊乱疾病,又叫糖原病(glycogen disease),糖原代谢病(glycogenoses)。此病于1928、1929年由荷兰的几位医生最早发现,多数是糖原分解酶缺乏,糖原在组织中分解障碍而沉积过多;极少数则是由于糖原合成酶缺乏,表现为组织中糖原贮存过少。本病累及多器官组织,主要为肝脏、肾脏、心脏和肌肉,大多表现为低血糖。本病分为肝-低血糖性糖原贮积病及肌-能量障碍性糖原贮积病两大类。

糖原贮积病(glycogen storage disease)是因肝、肌肉和脑组织的糖原代谢中某些酶的缺乏,使糖原不能正常分解或合成,在组织中沉积结构和数量异常糖原的一组隐性遗传性糖原代谢紊乱疾病,又叫糖原病(glycogen disease),糖原代谢病(glycogenoses)。此病于1928、1929年由荷兰的几位医生最早发现,多数是糖原分解酶缺乏,糖原在组织中分解障碍而沉积过多;极少数则是由于糖原合成酶缺乏,表现为组织中糖原贮存过少。本病累及多器官组织,主要为肝脏、肾脏、心脏和肌肉,大多表现为低血糖。本病分为肝-低血糖性糖原贮积病及肌-能量障碍性糖原贮积病两大类。

病理病因

糖原贮积病系遗传性糖原代谢紊乱,其发生率为1/2万 依其酶缺陷(多数属分解代谢上的缺陷)的不同可分为12型 除磷酸化酶激酶缺乏外, 均为常染色体隐性遗传病。患者多于婴幼儿发病死亡。

病因:

糖原贮积病为常染色体隐性遗传,磷酸化酶激酶缺乏型则是X-性连锁遗传 。

发病机制:

糖原贮积病系遗传性糖原代谢紊乱。

糖原在机体的合成与分解是在一系列的酶的催化下进行的,当这些酶缺乏时, 糖原难以正常分解与合成,累及肝、肾、心、肌肉甚至全身各器官,出现肝大、低血糖、 肌无力、心力衰竭等。

临床表现

糖原贮积病主要表现为肝大、 低血糖,包括Ⅰa型(葡萄糖-6-磷酸酶缺乏)及更罕见的Ⅰb型(G-6-P微粒体转移酶缺乏) Ⅲ型,Ⅵ型和伴X染色体与常染色体隐性遗传的磷酸酶b激酶缺乏。肌-能量障碍性糖原贮积病主要表现为肌肉萎缩、肌张力低下、运动障碍,包括Ⅴ型,Ⅶ型,磷酸甘油变位酶缺乏和LDHM亚单位缺乏 另有Ⅱ型、Ⅳ型等。

1.Ⅰ型糖原贮积病 临床最常见,由于缺乏葡萄糖-6-磷酸酶,不能将6-磷酸葡萄糖水解为葡萄糖。主要表现:

(1)空腹诱发严重低血糖 患儿出生后即出现低血糖,惊厥以至昏迷。长期低血糖影响脑细胞发育,智力低下,多于2岁内死亡。

(3)高脂血症,臀和四肢伸面有黄色瘤 向心性肥胖,腹部膨隆,体型呈“娃娃”状。

(5)肝细胞和肾小管上皮细胞大量糖原沉积。新生儿期即出现肝脏肿大,肾脏增大。当成长为成人,可出现单发或多发肝腺瘤,进行性肾小球硬化、肾功能衰竭。

2.Ⅱ型糖原贮积病 全身组织均有糖原沉积,尤其是心肌糖原浸润肥大明显。婴儿型,最早于出生后1个月发病,很少生存到1岁, 面容似克汀病,舌大,呛咳,呼吸困难,2岁前死于心肺功能衰竭, 青少年型主要表现为进行性肌营养不良。成人型表现为骨骼肌无力。

3.Ⅲ型糖原贮积病 堆积多分支糖原,又称界限糊精病。主要表现:

(3)生长延迟。

4.Ⅳ型糖原贮积病 堆积少分支糖原,又称支链淀粉病。肝大、肝硬化,生长障碍,肌张力低,如初生婴儿有肝硬化者应除外糖原贮积病。患儿多于1周岁内死于心脏和肝脏衰竭。

5.Ⅴ型糖原贮积病 因肌肉缺乏磷酸化酶 患者肌肉中虽有高含量糖原, 但运动后血中少或无乳酸。多青少年发病,中度运动不能完成,小量肌肉活动不受限制,肌肉易疲劳,肌痉挛,有肌球蛋白尿。

7.Ⅶ型糖原贮积病 运动后肌肉疼痛、 痉挛,有肌球蛋白尿。轻度非球形红细胞溶血性贫血

8.磷酸酶b激酶缺乏症(Ⅷ或Ⅸ型) 肝大,偶有空腹低血糖,生长迟缓,青春期自行缓解。

检查

诊断

1.Ⅰ型诊断依据

(2)血液生化检查空腹血糖低,血三酰甘油及胆固醇升高,血乳酸、尿酸升高。

(3)胰高糖素试验胰高糖素肌内注射,每15分钟测血糖持续2小时,正常人10~20分钟后空腹血糖可上升3~4mmol/L,本病患者上升<0.1mmol/L2小时内血糖仍不升高,乳酸上升3~6mmol/L,并加重已有的乳酸性酸中毒,血pH值降低。

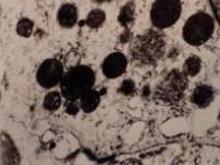

(4)肝穿刺活检是本病确诊依据测定患者肝糖原常超过正常值6%,葡萄糖-6-磷酸酶活性降低以至缺失,细胞核内有大量糖原沉积。

(5)果糖或半乳糖转变为葡萄糖试验迅速静脉输注果糖或半乳糖配制的25%溶液,每10分钟取血1次共1小时,测定血葡萄糖、乳糖、果糖、半乳糖含量,患者血葡萄糖不升高,而乳酸明显上升。

2.Ⅱ型诊断依据

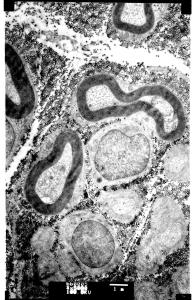

(3)检查确诊依赖肌肉、肝脏活检,电镜示糖原颗粒沉积,缺乏α14-葡萄糖苷酶,皮肤活检成纤维细胞培养也无此酶的存在。

(4)早期妊娠羊水细胞中可见糖原颗粒。

3.Ⅲ型诊断依据

(2)胰高糖素试验清晨空腹肌内注射后,患者血糖不升或上升很少;进食2小时后肌内注射,血糖可上升3~4mmol/L,血乳酸浓度不变。

(3)肝脏或肌肉活检用碘测定呈紫色反应,证实有界限糊精存在。也可作红细胞白细胞加碘检测。

(4)红细胞、白细胞淀粉α1,6-葡萄糖苷酶活性测定

4.Ⅳ型诊断依据

患者有肝硬化、肝脾肿大、黄疸和腹水,肝组织碘试验淀粉呈紫色反应者为阳性。

5.Ⅴ型诊断依据

(2)束臂运动试验患者上臂扎血压带,打气使气带压力达收缩期血压以阻断血流,然后让患者伸曲手指反复运动1分钟,于运动前后测该臂血乳酸,正常人运动后乳酸增高,而患者血乳酸不升高。

6.Ⅵ型诊断依据

(3)肝活检糖原含量高,磷酸化酶活性低。白细胞中此酶活性低。

7.Ⅶ型诊断依据

(1)症状和体征同Ⅴ型。

(2)肌肉活检缺乏磷酸果糖激酶,红细胞中此酶活性低。

8.磷酸酶b激酶缺乏诊断依据

9.X型诊断依据

10.O型诊断依据

鉴别诊断

治疗

向家长介绍疾病的知识及预后,将饮食控制知识教给家长,使其懂得长期节制饮食对控制疾病的重要性。自从应用饮食疗法以来,已有不少患者在长期治疗后获得正常生长发育,即使在成年后停止治疗亦不再发生低血糖等症状,教会家长如何观察低血糖先兆及处理,强调预防感染,适当锻炼身体的必要性,需门诊复查,定期随访。

1.Ⅰ型

(1)防治低血糖急性发作时立即静脉注射25%葡萄糖,维持血糖于2.22~6.66mmol/L。每2~3小时进食高蛋白、低脂肪饮食1次。

(3)防治感染

2.Ⅱ型

目前尚无有效疗法。

3.Ⅲ型

4.Ⅴ型

①避免疲劳和剧烈运动;②运动前预备葡萄糖或果糖或给予异丙肾上腺素。

5.Ⅵ型

预后

预防

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

糖原累积症又称糖原贮积症、

糖原累积症又称糖原贮积症、