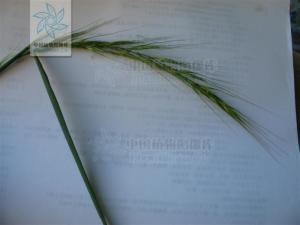

鹅观草

形态特征

原变种秆直立或基部倾斜,高30-100厘米。叶鞘外侧边缘常具纤毛;叶片扁平,长5-40厘米 ,宽3-13毫米。穗状花序长7-20厘米,弯曲或下垂; 小穗绿色或带紫色,长13-25毫米(芒除外),含3-10小花;颖卵状披针形至长圆状披针形,先端锐尖至具短芒(芒长2-7毫米),边缘为宽膜质,第一颖长4-6毫米,第二颖长5-9毫米;外稃披针形,具有较宽的膜质边缘,背部以及基盘近于无毛或仅基盘两侧具有极微小的短毛,上部具明显的5脉,脉上稍粗糙,第一外稃长8-11毫米,先端延伸成芒,芒粗糙,劲直或上部稍有曲折,长20-40毫米;内稃约与外稃等长,先端钝头,脊显著具翼,翼缘具有细小纤毛。

原变种秆直立或基部倾斜,高30-100厘米。叶鞘外侧边缘常具纤毛;叶片扁平,长5-40厘米 ,宽3-13毫米。穗状花序长7-20厘米,弯曲或下垂; 小穗绿色或带紫色,长13-25毫米(芒除外),含3-10小花;颖卵状披针形至长圆状披针形,先端锐尖至具短芒(芒长2-7毫米),边缘为宽膜质,第一颖长4-6毫米,第二颖长5-9毫米;外稃披针形,具有较宽的膜质边缘,背部以及基盘近于无毛或仅基盘两侧具有极微小的短毛,上部具明显的5脉,脉上稍粗糙,第一外稃长8-11毫米,先端延伸成芒,芒粗糙,劲直或上部稍有曲折,长20-40毫米;内稃约与外稃等长,先端钝头,脊显著具翼,翼缘具有细小纤毛。

|  |

生长习性

在温带地区,如果采取春播或夏播,当年仅能形成基生叶丛,而不能抽穗结实,直至 降霜后,地上部分枯死,其绿草期为96~132天。而生长2年以上的鹅观草,一般于3月底或4月初返青,6月中旬开花,6月底或7月初果熟,10月初或中旬地上部分枯死,生育期为95~106天,青草期为199~208天。鹅观草分布的生态幅比较宽,适应的降水范围是400~1700毫米;它既可在砂质土上生长,也可在黏质土上定居,适应的土壤pH4.5~8;适应的绝对最低温-30℃、绝对最高温为35℃。

在温带地区,如果采取春播或夏播,当年仅能形成基生叶丛,而不能抽穗结实,直至 降霜后,地上部分枯死,其绿草期为96~132天。而生长2年以上的鹅观草,一般于3月底或4月初返青,6月中旬开花,6月底或7月初果熟,10月初或中旬地上部分枯死,生育期为95~106天,青草期为199~208天。鹅观草分布的生态幅比较宽,适应的降水范围是400~1700毫米;它既可在砂质土上生长,也可在黏质土上定居,适应的土壤pH4.5~8;适应的绝对最低温-30℃、绝对最高温为35℃。

|  |

分布情况

繁殖方法

鹅观草主要依靠种子繁殖。种子成熟比较一致,利于一次收获,产种量高。种子发芽率高,一般均在90%以上;分蘖力比较强,据对生长2年以上的植株进行统计,一般每丛可分蘖15~25枝,最多有达36枝;每年收割2茬,最多不能超过3茬,每次收割的间隔时间为60天左右,据吉林省畜牧研究所报道,每次刈割后到新草萌发需7~11天;在分蘖期利用,一般3天即可再生。

主要变种

饲用价值

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。