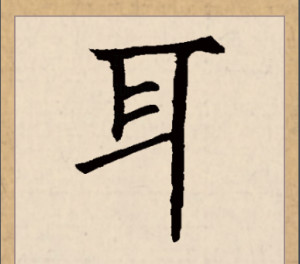

耳

详细释义

读音 | 语法属性 | 释义 | 英译 | 例句 | 例词 |

|---|---|---|---|---|---|

ěr | 名词 | ear |

《孟子·梁惠王上》:“声音不足听于耳欤?” | ||

像耳朵的东西。 | |||||

像耳朵一样分列两旁的东西。 | |||||

sprout | 张鷟《朝野佥载》卷一:“秋甲子雨,禾头生耳。” | ||||

(Ĕr)姓氏用字。 | |||||

动词 | 听到;听说。 | hear;listen | 耳顺 | ||

连词 | 表示转折,相当于“而”。 | that is all | |||

助词 | 表示限止语气,与“而已”、“罢了”同义。 | 《论语·阳货》:“子曰:‘二三子!偃之言是也,前言戏之耳。’” 柳宗元《三戒·黔之驴》:“虎因喜,计之曰:‘技止此耳!’” | |||

表示肯定语气或语句的停顿与结束。 | 《荀子·天论》:“君子小人之所以相县者在此耳!” | ||||

réng | 非语素字 |

古籍释义

说文解字

【卷十二】【耳部】而止切(ěr)

说文解字注

主听者也。

段注:者字今补。凡语云而已者,急言之曰耳,在古音一部。凡云如此者,急言之曰尔,在古音十五部。如世说云聊复尔耳,谓且如此而已是也。二字音义,绝不容相混。而唐人至今譌乱至不可言,於古经传亦任意填写,致多难读。即如《论语》一经,言云尔者,谓如此也。言谨尔、率尔、铿尔者、尔犹然也。言无隐乎尔,一日长乎尔,尔犹汝也。言汝得人焉尔乎,言得人於此否也。公羊传三年问焉尔,皆训於此也。全经惟有前言戏之耳,乃而已之训。今俗刻作汝得人焉耳乎,乃极为可笑。曹操曰:俗语云生女耳,耳是不足之词。此古说之存者也。音转读为仍,如耳孙亦曰仍孙是也。

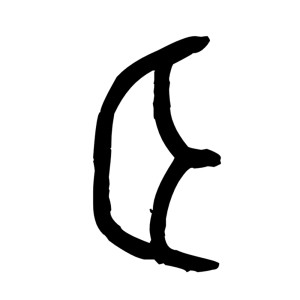

象形。

段注:而止切。一部。

康熙字典

《未集中》《耳字部》 ·耳《唐韵》而止切《集韵》《韵会》《正韵》忍止切,音洱。《说文》主听也。《易·说卦》坎为耳。《管子·水地篇》肾发为耳。《淮南子·精神训》肝主耳。《白虎通》耳者,肾之也。 又俗以涂巷语为信曰耳食。《史记·六国表》此与以耳食何异。《注》耳食,不能知味也。 又凡物象耳形者,皆曰耳。《史记·封禅书》有雉登鼎耳。《後汉·五行志》延熹中,京都帻颜短耳长。 又《韵会》助语辞。《论语》女得人焉耳乎。《礼·祭统》夫铭者,壹称而上下皆得焉耳矣。 又《正韵》语决辞。《史记·高祖纪》与父老约法三章耳。 又《诗·鲁颂》六辔耳耳。《传》耳耳然至盛也。《朱注》耳耳,柔从也。 又爵名。《左传·昭七年》燕人归燕姬,赂以瑶罋玉椟斝耳。《注》斝耳,玉爵。《疏》斝,爵名,以玉为之,旁有耳,若今之杯,故名耳。 又姓。《正字通》明洪熙中有耳元明。 又人名。老子名李耳。 又地名。《前汉·武帝纪》罢儋耳眞番郡。《注》师古曰:儋耳,本南越地,眞番,本朝鲜地,皆武帝所置也。《後汉·明帝纪》西南哀牢,儋耳,僬侥诸种,前後贡献。《注》杨浮异物志曰:儋耳,南方夷,生则镂其颊皮,连耳匡分为数枝,状如鸡肠,纍纍下垂至肩。 又山名。《书·禹贡》熊耳外方桐柏。《疏》熊耳山,在弘农卢氏县东,伊水所出。《荆州记》顺阳益阳二县,东北有熊耳山,东西各一峯,如熊耳状,因以为名。《齐语》逾大行与辟耳之溪。《注》辟耳,山名。《史记·封禅书》束马悬车,上耳之山。《注》耳,山名在河南太阳。 又草名。《诗·周南》采采卷耳。《传》卷耳,苓耳也。广雅云:枲耳也。《疏》生子如妇人耳中璫,或谓之耳璫,幽州人谓之爵耳。《博雅》耳,马苋也。 又兽名。《博雅》李耳,虎也。又绿耳,周穆王骏马名,俗作騄駬。魏时西献千里马,色白,两耳黄,名黄耳。《山海经》丹熏之山,有兽焉,其状如鼠,而兔首麋身,其音如獋犬,以其尾飞,名曰耳鼠《注》卽鼯鼠,飞生鸟也。《崔豹·古今注》狗,一名黄耳。 又虫名。《尔雅·释虫》螾入耳。《疏》今蚰蜒,喜入耳者。《扬子·方言》蚰,自关而东谓之螾,或谓之入耳。 又曾孙之孙曰耳孙。《前汉·惠帝纪》内外公孙耳孙。《注》应劭曰:耳孙者,孙之孙也。去曾高远,但耳闻之。 又《集韵》《韵会》如蒸切,音仍。《前汉·惠帝纪》耳孙。《注》晋灼曰:耳孙,孙之曾孙也。师古曰:尔雅,仍孙从己而数,是为八叶。与晋说相同。仍耳声相近,盖一号也。又《诸侯王表》孙之子耳孙。《注》耳音仍。 又《集韵》仍拯切,仍上声。关中河东读耳作此音。*

字源演变

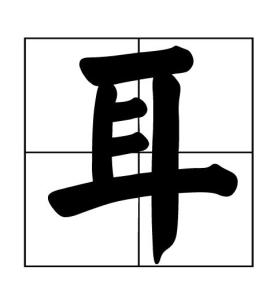

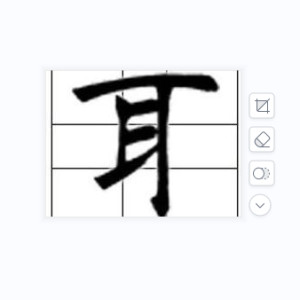

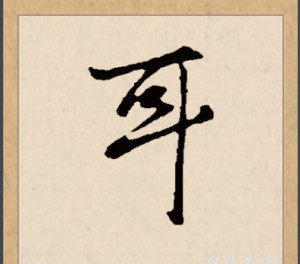

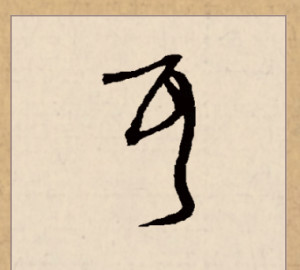

字形书法

书写演示

【笔顺】①一(横)②丨(竖)③丨(竖)④一(横)⑤一(横)⑥一(横)

【写法】❶首笔横居上居中,第二、三笔两竖分列竖中线两旁,左短右长。❷框中下横在横中线。❸末笔长横在横中线下方,两端都超出上部,长横与长竖相交,托住上部。

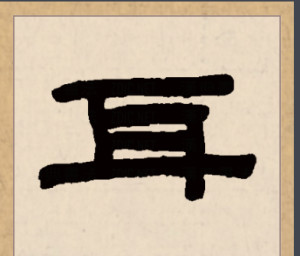

书法欣赏

| 隶书 |

| 楷书 |

| 行书 |

| 草书 |

音韵方言

中上古音

时代 | 声韵系统名称 | 韵部 | 声母 | 韵母 |

|---|---|---|---|---|

先秦 | 高本汉系统 | ȵ | i̯əɡ | |

先秦 | 王力系统 | 之 | ȵ | ǐə |

先秦 | 董同龢系统 | 之 | ȵ | jəɡ |

先秦 | 周法高系统 | 之 | n | jiəɣ |

先秦 | 李方桂系统 | 之 | n | jəgx |

西汉 | 之 | |||

东汉 | 之 | |||

魏 | 之 | jəї | ||

晋 | 之 | jəї | ||

南北朝 | 宋北魏前期 | 之 | jəї | |

南北朝 | 北魏后期北齐 | 之 | jəї | |

南北朝 | 齐梁陈北周隋 | 脂之 | jei | |

隋唐 | 拟音/高本汉系统 | ȵʑ | i | |

隋唐 | 拟音/王力系统 | ɽ | ǐə | |

隋唐 | 拟音/董同龢系统 | ȵ | i | |

隋唐 | 拟音/周法高系统 | ȵ | i | |

隋唐 | 拟音/李方桂系统 | ńź | ï | |

隋唐 | 拟音/陈新雄系统 | nʑ | ǐə |

韵书集成

小韵 | 韵摄 | 声调 | 韵目 | 字母 | 声类 | 等第 | 清浊 | 反切 | 拟音 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

广韵 | 止 | 上声 | 六止 | 日 | 三 | 次浊 | 而止切 | ȵi | |||

集韵 | 止 | 上声 | 六止 | 日 | 三 | 次浊 | 忍止切 | nʑie | |||

曾 | 平声 | 下平十六蒸 | 日 | 三 | 次浊 | 如蒸切 | nʑieŋ | ||||

曾 | 上声 | 四十二抍 | 日 | 三 | 次浊 | 仍拯切 | nʑieŋ | ||||

礼部韵略 | 上声 | 止 | 忍止切 | ||||||||

增韵 | 上声 | 止 | 忍止切 | ||||||||

中原音韵 | 尔 | 上声 | 支思 | 日 | 次浊 | ɽï | |||||

中州音韵 | 上声 | 支思 | 而止切 | ||||||||

洪武正韵 | 上声 | 二纸 | 日 | 日 | 次浊 | 忍止切 | ȵie |

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。