颅内压增高

疾病简介

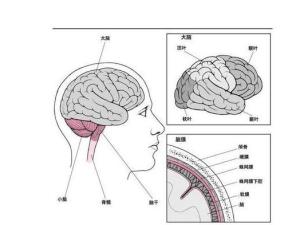

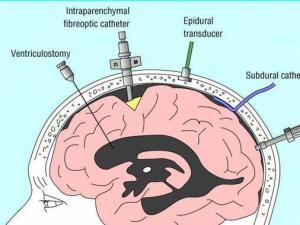

颅腔容纳着脑组织、脑脊液和血液三种内容物,当儿童颅缝闭合后或成人,颅腔的容积是固定不变的,约为1400—1500ml。颅腔内的上述三种内容物,使颅内保持一定的压力,称为颅内压(intracranial pressure, ICP)。由于颅内的脑脊液介于颅腔壁和脑组织之间,一般以脑脊液的静水压代表颅内压力,通过侧卧位腰椎穿刺或直接脑室穿刺测量来获得该压力数值,成人的正常颅内压为0.7-2.0kPa (70-200mmH2O),儿童的正常颅内压为0.5-1.0kPa (50-100mmH20)。临床上颅内压还可以通过采用颅内压监护装置,进行持续地动态观察。

颅腔容纳着脑组织、脑脊液和血液三种内容物,当儿童颅缝闭合后或成人,颅腔的容积是固定不变的,约为1400—1500ml。颅腔内的上述三种内容物,使颅内保持一定的压力,称为颅内压(intracranial pressure, ICP)。由于颅内的脑脊液介于颅腔壁和脑组织之间,一般以脑脊液的静水压代表颅内压力,通过侧卧位腰椎穿刺或直接脑室穿刺测量来获得该压力数值,成人的正常颅内压为0.7-2.0kPa (70-200mmH2O),儿童的正常颅内压为0.5-1.0kPa (50-100mmH20)。临床上颅内压还可以通过采用颅内压监护装置,进行持续地动态观察。

颅内压可有小范围的波动,它与血压和呼吸关系密切,收缩期颅内压略有增高,舒张期颅内压稍下降;呼气时压力略增,吸气时压力稍降。颅内压的调节除部分依靠颅内的静脉血被排挤到颅外血液循环外,主要是通过脑脊液量的增减来调节。当颅内压低于0.7kPa(70mmH20)时,脑脊液的分泌则增加,而吸收减少,使颅内脑脊液量增多,以维持正常颅内压不变。相反,当颅内压高于0.7kPa (70mmH2O)时,脑脊液的分泌较前减少而吸收增多,使颅内脑脊液量保持在正常范围,以代偿增加的颅内压。另外,当颅内压增高时,有一部分脑脊液被挤人脊髓蛛网膜下腔,也起到一定的调节颅内压的作用。脑脊液的总量占颅腔总容积的10%,血液则依据血流量的不同约占总容积的 2%-11%,一般而言允许颅内增加的临界容积约为5%,超过此范围,颅内压开始增高。当颅腔内容物体积增大或颅腔容量缩减超过颅腔容积的8%-10%,则会产生严重的颅内压增高。

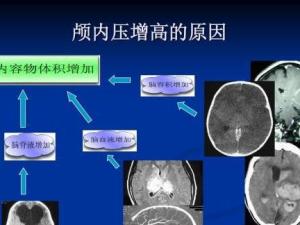

疾病病因

⑴.颅腔内容物的体积增大如脑组织体积增大(脑水肿)、脑脊液增多(脑积水)、颅内静脉回流受阻或过度灌注,脑血流量增加,使颅内血容量增多。

病理生理

因素

⑴.年龄 婴幼儿及小儿的颅缝未闭合或尚未牢固融合,颅内压增高可使颅缝裂开而相应地增加颅腔容积,从而缓和或延长了病情的进展。老年人由于脑萎缩使颅内的代偿空间增多,故病程亦较长。

⑵.病变的扩张速度 当颅内占位性病变时,随着病变的缓慢增长,可以长期不出现颅内压增高症状,一旦由于颅内压代偿功能失调,则病情将迅速发展,往往在短期内即出现颅内高压危象或脑疝。

⑵.病变的扩张速度 当颅内占位性病变时,随着病变的缓慢增长,可以长期不出现颅内压增高症状,一旦由于颅内压代偿功能失调,则病情将迅速发展,往往在短期内即出现颅内高压危象或脑疝。

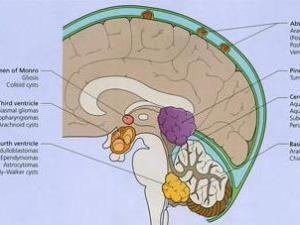

⑶.病变部位 在颅脑中线或颅后窝的占位性病变,由于病变容易阻塞脑脊液循环通路而发生梗阻性脑积水,故颅内压增高症状可早期出现而且严重。颅内大静脉窦附近的占位性病变,由于早期即可压迫静脉窦,引起颅内静脉血液的回流或脑脊液的吸收障碍,使颅内压增高症状亦可早期出现。

⑷.伴发脑水肿的程度 脑寄生虫病、脑脓肿、脑结核瘤、脑肉芽肿等由于炎症性反应均可伴有较明显的脑水肿,故早期即可出现颅内压增高症状。

⑸.全身系统性疾病 尿毒症、肝昏迷、毒血症、肺部感染、酸碱平衡失调等都可引起继发性脑水肿而致颅内压增高。高热往往会加重颅内压增高的程度。

后果

⑴.脑血流量的降低 正常成人每分钟约有1200ml血液进人颅内,通过脑血管的自动调节功能进行调节。正常的脑灌注压为9.3-12kPa (70-90mmHg)。如果颅内压不断增高使脑灌注压低于5.3kPa(40mmHg)时,脑血管自动调节功能失效,脑血流量随之急剧下降,就会造成脑缺血,甚至出现脑死亡。

⑶.脑水肿 颅内压增高可直接影响脑的代谢和血流量从而产生脑水肿,使脑的体积增大,进而加重颅内压增高。

⑷.库欣(Cushing)反应 当颅内压增高接近动脉舒张压时,血压升高、脉搏减慢、脉压增大,继之出现潮式呼吸,血压下降,脉搏细弱,最终呼吸停止,心脏停搏而导致死亡。这种变化即称为库欣反应。

⑸.胃肠功能紊乱及消化道出血 部分颅内压增高的病人可首先出现胃肠道功能的紊乱,出现呕吐、胃及十二指肠出血及溃疡和穿孔等。

疾病类型

弥漫性颅内压增高

由于颅腔狭小或脑实质的体积增大而引起,其特点是颅腔内各部位及各分腔之间压力均匀升高,不存在明显的压力差,因此脑组织无明显移位。临床所见的弥漫性脑膜脑炎、弥漫性脑水肿、交通性脑积水等所引起的颅内压增高均属于这一类型。

由于颅腔狭小或脑实质的体积增大而引起,其特点是颅腔内各部位及各分腔之间压力均匀升高,不存在明显的压力差,因此脑组织无明显移位。临床所见的弥漫性脑膜脑炎、弥漫性脑水肿、交通性脑积水等所引起的颅内压增高均属于这一类型。

局灶性颅内压增高

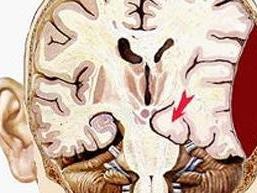

因颅内有局限的扩张性病变,病变部位压力首先增高,使附近的脑组织受到挤压而发生移位,并把压力传向远处,造成颅内各腔隙间的压力差,这种压力差导致脑室、脑干及中线结构移位。

根据病变发展的快慢不同,颅内压增高可分为急性、亚急性和慢性三类:

(1)急性颅内压增高:见于急性颅脑损伤引起的颅内血肿、高血压性脑出血等。其病情发展快,颅内压增高所引起的症状和体征严重,生命体征(血压、呼吸、脉搏、体温)变化剧烈。

(2)亚急性颅内压增高:病情发展较快,但没有急性颅内压增高那么紧急,颅内压增高的反应较轻或不明显。亚急性颅内压增高多见于发展较快的颅内恶性肿瘤、转移瘤及各种颅内炎症等。

(3)慢性颅内压增高:病情发展较慢,可长期无颅内压增高的症状和体征,病情发展时好时坏。多见于生长缓慢的颅内良性肿瘤、慢性硬脑膜下血肿等。

临床表现

这是颅内压增高最常见的症状之一,程度不同,以早晨或晚间较重,部位多在额部及颞部,可从颈枕部向前方放射至眼眶。头痛程度随颅内压的增高而进行性加重。当用力、咳嗽、弯腰或低头活动时常使头痛加重。头痛性质以胀痛和撕裂痛为多见。

这是颅内压增高最常见的症状之一,程度不同,以早晨或晚间较重,部位多在额部及颞部,可从颈枕部向前方放射至眼眶。头痛程度随颅内压的增高而进行性加重。当用力、咳嗽、弯腰或低头活动时常使头痛加重。头痛性质以胀痛和撕裂痛为多见。

当头痛剧烈时,可伴有恶心和呕吐。呕吐呈喷射性,易发生于饭后,有时可导致水电解质紊乱和体重减轻。

这是颅内压增高的重要客观体征之一。表现为视神经乳头充血,边缘模糊不清,中央凹陷消失,视盘隆起,静脉怒张。若视神经乳头水肿长期存在,则视盘颜色苍白,视力减退,视野向心缩小,称为视神经继发性萎缩。此时如果颅内压增高得以解除,往往视力的恢复也并不理想,甚至继续恶化和失明。

疾病初期意识障碍可出现嗜睡,反应迟钝。严重病例,可出现昏睡、昏迷、终因呼吸循环衰竭而死亡。

其他症状和体征

头晕、碎倒,头皮静脉怒张。在小儿患者可有头颅增大、颅缝增宽或分裂、前自饱满隆起。头颅叩诊时呈破罐声及头皮和额眶部浅静脉扩张。

疾病诊断

通过全面而详细地询问病史和认真地神经系统检查,可发现许多颅内疾病在引起颅内压增高之前已有一些局灶性症状与体征,由此可做出初步诊断。应及时地作以下辅助检查,以尽早诊断和治疗。

电子计算机X线断层扫描(CT)

CT是诊断颅内占位性病变的首选辅助检查措施。它不仅能对绝大多数占位性病变做出定位诊断,而且还有助于定性诊断。CT具有无创伤性特点,易于被患者接受。

CT是诊断颅内占位性病变的首选辅助检查措施。它不仅能对绝大多数占位性病变做出定位诊断,而且还有助于定性诊断。CT具有无创伤性特点,易于被患者接受。

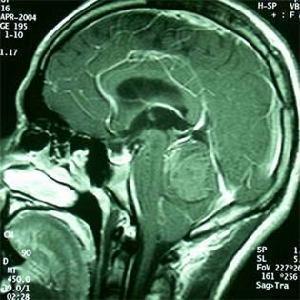

磁共振成像(MRI)

在CT不能确诊的情况下,可进一步行MRI检查,以利于确诊。MRI同样也具有无创伤性。

不仅使脑血管造影术的安全性大大提高,而且图像清晰,使疾病的检出率提高。

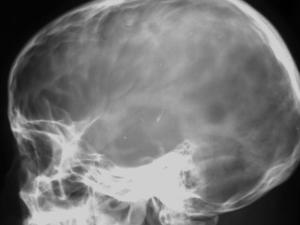

头颅X线摄片

颅内压增高时,可见颅骨骨缝分离,指状压迹增多,鞍背骨质稀疏及蝶鞍扩大等。但单独作为诊断颅内占位性病变的辅助检查手段现已少用。

腰椎穿刺

治疗原则

一般处理

凡有颅内压增高的病人,应留院观察。密切观察神志、瞳孔、血压、呼吸、脉搏及体温的变化,以掌握病情发展的动态。

病因治疗

颅内占位性病变,首先应考虑作病变切除术。若有脑积水者,可行脑脊液分流术,颅内压增高已引起急性脑病时,应分秒必争进行紧急抢救或手术处理。

颅内占位性病变,首先应考虑作病变切除术。若有脑积水者,可行脑脊液分流术,颅内压增高已引起急性脑病时,应分秒必争进行紧急抢救或手术处理。

降低颅内压治疗

适用于颅内压增高但暂时尚未查明原因或虽已查明原因但仍需要非手术治疗的病例。常用口服的药物有:①氢氯噻嗪25-50mg,每日3次;②乙酰唑胺250mg,每日3次;③ 氨苯蝶啶50mg,每日3次;④呋塞米(速尿)20-40mg,每日3次;⑤50%甘油盐水溶液60ml,每日2-4次。常用的可供注射的制剂有:①20%甘露醇250ml.,快速静脉滴注,每日2-4次;②山梨醇溶液200ml,静脉滴注,每日2-4次;③呋塞米20-40mg,肌肉或静脉注射,每日1-2次。此外,也可采用浓缩2倍的血浆100-200ml静脉注射;20%人血清清蛋白20-40ml静脉注射,对减轻脑水肿、降低颅内压有效。

激素应用

地塞米松5-10mg静脉或肌肉注射,每日2-3次;氢化可的松100mg静脉注射,每日1-2次;泼尼松5-10mg口服,每日1-3次。

冬眠低温疗法或亚低温疗法

有利于降低脑的新陈代谢率,减少脑组织的氧耗量,防止脑水肿的发生与发展,对降低颅内压亦起一定作用。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。