竹蠹虫

竹蠹虫·版本一

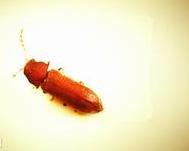

【动物形态】竹蠹虫体形小而细长,长约5毫米,亦褐色。头部隐于前胸下,触角1对,从眼前直出,分11节,末端呈棍棒状。口器适于咀咬,上唇突出,大顋端具2齿,小顋须呈长丝状。

竹蠹虫·版本二

【出处】出自《本草纲目》:竹蠹,生诸竹中,状如小蚕,老则羽化为硬翅之蛾。

【拼音名】Zhú Dù Chónɡ

【英文名】bamboo moth

【来源】

药材基源:为粉蠹科动物褐粉蠹的幼虫。

拉丁植物动物矿物名:Lyctus brunneus Steph.

采收和储藏:老竹或竹器的竹竿上,有蛀孔而落粉屑者,即有竹蠹虫,劈开,取出。

【原形态】褐粉蠹,体形小而细长,长约5mm,亦褐色。头部隐于前胸下,触角1对,从眼前直出,分11节,末端呈棍棒状。口器适于咀咬,上唇突出,大腮端具2齿,小腮须呈长丝状。足3对,各有跗节5节。

【生境分布】

生态环境:多栖于竹林中。

资源分布:分布于我国南方各地。

【用法用量】外用:适量,捣敷或研末撒。

【摘录】《中华本草》

"hasImageCarousel":null附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

【

【