脑软化

病因

脑内的动脉供应极为丰富,侧支循环亦好,故从解剖学角度,脑内任何小动脉都非终动脉。但从功能上来看,这些确为终动脉。因脑组织需氧极高,一旦动脉受阻必然导致供应区域的软化,脑软化亦即其器官的梗死。软化依其大小和属哪些动脉的供血范畴分为大软化和小软化,大者皆属大脑大动脉如颈内动脉供血领域的病灶,多在大脑半球的皮质及其白质,而小者则由于小动脉,如大脑中动脉或椎-基底动脉的穿通支闭塞,多分布在视丘、底节及脑干上部,有些学者称大者为软化,称小者为腔隙,多数腔隙称腔隙状态。引起软化及腔隙状态的原因有很多种。

1.栓塞 过去认为,软化多由于血栓形成所引起。近年来多方证明,大多数的软化至少50%-60%是由于栓塞。栓子来源多为心脏内的附壁血栓、赘生物或心内粘液瘤以及大动脉脱落的粥样硬化斑块,偶亦可为恶性肿瘤的瘤栓子、骨折时的脂肪栓子。

2.动脉血栓形成 其原因包括前节所述的各种动脉病变,最常见者为动脉粥样硬化,其次为各种动脉炎,粥样硬化斑块除阻塞动脉形成血栓外,还可脱落引起栓塞。

3.动脉痉挛 一般正常动脉不易发生痉挛,粥样硬化的动脉更不易发生痉挛。由血管造影证实,原发性蛛网膜下腔出血、脑膜炎及血管造影本身均可引起脑血管痉挛,继而引起脑供血不足或软化,痉挛可由血液分解产物或碘剂的刺激所致。

③感染性休克。有时因自主神经的退变或功能失调,亦可出现短暂的姿势性低血压。这种低血压状态对具有正常脑动脉者无害,但若某一大脑动脉即会引起该动脉供血范围内的软化。有时低血压的程度重,持续时间久,即使脑动脉正常,亦可在大脑中动脉与大脑前动脉或中动脉与大脑后动脉交界处发生软化,称之为交界处软化。循环功能不全的另一种形式为盗血综合征(steal syndrome),如左锁骨下动脉近端在椎动脉发出之前阻塞,则该侧上肢在剧烈运动需增加血运时,血液即由椎动脉逆流入锁骨下动脉远端而造成椎-基动脉供血范围的缺血而出现症状。

病理变化

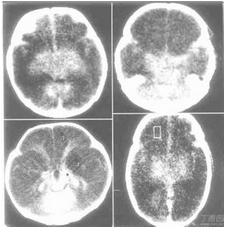

软化可分为贫血性及出血性两种,动脉阻塞多造成贫血性软化,亦可为出血性软化,而静脉阻塞则几乎完全为出血性软化。贫血性软化的病变过程在大体上可分为三期:坏死期,软化期,修复期。

1.坏死期 从脑表面观察与正常不易区别,坏死部分可略有肿胀,脑膜血管高度充血。切面略显隆起,可能较正常稍硬。

2.软化期 数天后,病变区明显变软,切面淡黄色,灰质与白质界限不清。

3.恢复期 病变区往往呈现凹陷状,较大者常为囊肿样,囊壁可能光滑,含清亮或混浊液体,亦可能为纵横、粗细不一的纤维囊束所横跨形成多房状。小者则为腔隙状。更小者可能为较硬的瘢痕组织。

3.恢复期 病变区往往呈现凹陷状,较大者常为囊肿样,囊壁可能光滑,含清亮或混浊液体,亦可能为纵横、粗细不一的纤维囊束所横跨形成多房状。小者则为腔隙状。更小者可能为较硬的瘢痕组织。

显微镜下观察:最近作者的细微观察则与过去书中所叙有较大差异,兹将其叙述于下在镜下观察了30个新鲜的贫血性软化在四星期内不同的表现,嗜伊红缺血性神经元在第16天才完全消失;苍白神经细胞-原浆苍白只有较少的胞核尚可看到-亦即过去所谓鬼影细胞-从第2天即出现,至第19天尚能看到;坏死的胶质少树突细胞从第1天即出现,至第15天尚可见到;髓鞘和轴索的变性从第1天起到第27天都可见到;中性多形核白细胞第1天即可见到,至第6或7天开始消失。格子细胞从第5天开始出现,到第27天则逐渐增加;含铁血黄素从第8天开始至第19天尚有;新产生的血管从第4-5天开始,至第27天尚有。从以上资料,新的坏死期应为4周,而不是1-2d。所谓第二软化期则为格子细胞及在边缘的星形胶质细胞及纤维所代替。第三期恢复期主要由星形胶质细胞及纤维所组成,此时格子细胞已大量减少,只在胶质纤维之间偶见少数,有些可能含有含铁血黄素。星形胶质细胞与纤维的比例往往视时间的久暂而定,时间越久则纤维越多,细胞越少,形成异形性胶样性变。其次则为来自血管的普通结缔组织及血管,除参与形成瘢痕及囊壁外,常形成囊内的房隔。有时大体检查虽无囊肿,镜下却可见到较小的间隙。皮质的第一层(分子层)往往不受损害,只有星形胶质细胞增生,而与以下的皮质的软化形一长条并列的完整的第一层与以下的二、三层镶嵌状态。分子层不受损的原因系该层并非由各大脑大动脉供应,而是由脑膜动脉供应,所以保存较好。

上述为贫血性软化,当病灶区外周血管的点状出血增多时,可形成较大的出血灶,多见于灰质。多数学者认为,出血性软化常系栓塞造成,由于软化骤然产生,周围血管很易将血流于损害的血管以外。另一种形成的机制系Adam提出,栓子进入动脉阻塞了此动脉,不久此动脉因缺氧而松弛,栓子又被血流冲向远端,近侧段血运恢复后由于管壁受损及其周围组织的软化,引起大片出血。这样就形成一个出血性软化灶,又含有中间一个小的贫血性软化灶,因栓子进入远端动脉防止了出血。此型在理论上非常合理但实际非常少见,作者40年来还未曾见到一例典型的此类病灶。这一点可以确定,出血性软化大多数是由栓塞引起,而血栓形成则较少见。另一种动脉出血性软化是由间歇性动脉受阻而形成,如一侧大脑半球肿胀在小脑幕切迹处出现海马钩疝,大脑后动脉经过此处时受压,经过脱水,海马钩疝消除,大脑后动脉血运又恢复。但经过几次疝的形成与缓解,大脑后动脉因缺氧而损坏,因而造成一侧枕叶内侧的出血性软化。这种改变为大片出血性,与普通出血性软化点状型不完全相同。显微镜下出血性软化与贫血性软化基本相同,只是多一种大小不一的出血灶。时间久了,可见格子细胞含有含铁血黄素。所以在晚期的病灶虽在恢复期亦可见到少数含铁血黄素的格子细胞,因而在大体检查时若遇到黄色囊壁或黄色液体,可以推测为出血性软化的结局。

诊断

动脉粥样硬化的病人,往往出现短暂性脑缺血发作,表现为一过性单肢瘫或偏瘫、肢体感觉障碍或失语等,24h内完全恢复。过去临床医生认为系脑血管痉挛所致,但硬化的动脉不易发生痉挛,故这种解释已不为人们接受。根据细致的临床观察,加之CT的问世以及尸检工作的不断探索,现在认为,这种短暂的发作,一部分由于细小栓子暂时阻塞了某一小动脉,引起功能障碍,但尚未引起组织的坏死,栓子即已脱落。正如作者曾遇一患者,左眼突然失明,检查时发现左眼底小动脉内的玻璃样栓子,数小时后,患者恢复了视力,眼底完全正常。另一部分,可能由于小的软化灶形成,但离重要结构如内囊或上升性感觉纤维较远,压迫这些纤维所造成的轻微水肿几小时即消失,故功能完全恢复,但软化灶仍然存在。近来CT的应用对解释该现象有很大帮助。如一患者病史中出现一次偏瘫,但CT可能发现有3处软化灶,说明其余两处并未造成症状。有时患者从未有过卒中发作,而CT可发现2或3个软化灶。尸检工作者实际早注意到某些患者因一次卒中而亡,但脑内可发现另外两个陈旧性软化灶。说明这些静区的病灶,若接近重要的结构,可能因水肿波及而使患者出现短暂的发作,证明许多所谓短暂性脑缺血发作并非没有病理基础。另一种所谓可逆性缺血性神经系统功能缺损,系神经系统功能障碍如单瘫、感觉障碍、失语等,在3周内完全恢复。其症状都是由于接近重要结构的软化而引起。作者遇到一例患者,突然出现左侧偏瘫,3周完全恢复,但CT发现右侧壳核有一软化灶,这进一步说明所谓短暂的可逆性的病例,实际都是由软化灶引起,有其病理基础。只要临床医生理解发病机制,这些术语还可以保留,并有益于病人心理上的安慰。1993年Fries等报告了患者内囊后肢软化后尚能完全恢复。他用磁共振检查发现,内囊后肢确有软化。这又有力说明大脑有着完备的代偿功能。

少数患者由于软化灶较广泛而在发病后1d内死亡;部分因血栓蔓延,软化灶扩大而在1-2个月内死亡;多数则因软化灶周围组织的充血、水肿消散而症状减轻,通过代偿作用,功能逐渐恢复;部分病人最后可能基本痊愈或只残存轻微的后遗症。有些病人因软化损害重要结构,如内囊,则留有严重的后遗症如偏瘫、单瘫等。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

因

因