摇摆步态

原因

(一)发病原因有许多理论阐述先天性髋关节脱位的病因,如机械因素、内分泌诱导的关节松弛、原发性髋臼发育不良和遗传因素等。臀位产时有异常屈髋的机械应力,可导致股骨头后脱位。韧带松弛曾被认为是重要发病因素,妊娠后期母亲雌激素分泌增多会使骨盆松弛,有利于分娩,也使子宫内胎儿韧带产生相应松弛,在新生儿期较易发生股骨头脱位。但很难以单一的因素来解释本病的原因,一般认为遗传和原发性胚质缺陷对发病可能起重要作用。胎儿的髋关节开始是间质性软骨形成的裂隙,先呈深凹圆形,然后逐渐变浅,呈半圆形。出生时,髂骨、坐骨及耻骨仅部分融合,髋臼窝极浅,所以分娩时胎儿髋关节有很大的活动幅度,以使胎儿容易通过产道。因此,胎儿在出生前后这段时间内,最容易发生髋关节脱位。若胎儿下肢置于伸直内收位,则股骨头不易置于髋臼的深处,极易脱位。

(二)发病机制出生时以关节囊松弛为主要病理改变,随着年龄增大和脱位程度加重,特别是开始行走后,可逐渐出现下列病理变化:

2.髋臼盂唇增厚,开始为外翻,随行走增多而成内翻。圆韧带增长变粗,横韧带肥厚。髋臼因缺乏股骨头的正常压力刺激而发育不良,变浅并呈斜坡状。

检查

摇摆步态的检查诊断

1.症状:

A.关节活动障碍:患肢常呈屈曲状,活动较健侧差,蹬踩力量位于另一侧。髋关节外展受限。

C.皮纹及会阴部的变化:臀部及大腿内侧皮肤皱褶不对称,患侧皮纹较健侧深陷,数目增加。女婴大阴唇不对称,会阴部加宽。

②检查:

A.Ortolani试验和Barlow试验:适用于自出生至3个月之间的先天性髋关节脱位,由Ortolani于1935年首先提出,由Barlow加以改良。Ortolani的方法是将患儿两膝和两髋屈至90deg;,检查者将拇指放在患儿大腿内侧,食指、中指则放在大转子处,将大腿逐渐外展、外旋。如有脱位,可感到股骨头嵌于髋臼缘而产生轻微的外展阻力。然后,以食指、中指往上抬起大转子,拇指可感到股骨头滑入髋臼内时的弹动,即为Ortolani试验阳性。Barlow试验与Ortolani试验操作相反,检查者使患儿大腿被动内收、内旋,并将拇指向外上方推压股骨大转子,可再次感到一次弹动。

B.Allis征(Galezzi征):使新生儿平卧,屈膝85deg;~90deg;,两腿并拢,双足跟对齐,如有本病,可见两膝高低不等。这是患侧股骨上移所致。

C.套叠试验:使患儿平卧,患侧髋膝关节各屈曲90deg;,检查者一手握住其股骨远端和膝关节,另一手压住其腹股沟,在提推患肢膝部时,如感到大转子随之上下活动,则为套叠试验阳性。

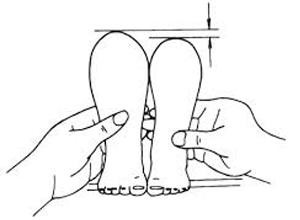

D.髋膝屈曲外展试验:使受检婴儿平卧,髋膝关节屈曲,检查者双手握住其膝部,拇指在膝部内侧,其余的四指在膝部外侧,正常的婴儿一般可外展80deg;左右,若仅外展50deg;~60deg;,则为阳性,只能外展40deg;~50deg;为强阳性。

(2)幼儿期的表现:

①症状:

A.跛行步态:跛行常是小儿就诊时家长的惟一主诉。一侧脱位时表现为跛行;双侧脱位时则表现为鸭步,患儿臀部明显后突,腰前凸增大。

②检查:

A.Nelaton线:髂前上棘与坐骨结节连线正常时通过大转子顶点,称为Nelaton线,髋关节脱位时大转子在此线之上。

B.Trendelenburg试验:嘱小儿单腿站立,另一腿尽量屈髋、屈膝,使足离地。正常站立时对侧骨盆上升;髋关节脱位后,股骨头不能托住髋臼,臀中肌无力,使对侧骨盆下降,从背后观察尤为清楚,称为Trendelenburg试验阳性,是髋关节不稳定的体征。

鉴别诊断

1.公鸡步态公鸡步态;站立时两大腿靠近,小腿略分开,双足似足尖站立、行走时象跳芭蕾舞样是尖步行;

2.蹒跚步态蹒跚步态是一种典型的异常步态。走路时身体左右摇摆,呈鸭步样。常见于神经系统疾患、佝偻病、大骨节病、进行性肌营养不良或双侧先天性髋关节脱位等。

3.舞蹈样步态简介(概述):舞蹈样步态是舞蹈病样动作的临床表现。

4.行走呈大步态行走呈大步态指深感觉障碍引起者特点是行走时步幅较大两腿间距较宽,提足较高,足道强打地面双眼注视两足睁眼时可部分缓解,闭眼时不稳甚至不能行走,常伴有感觉障碍Romberg征阳性见于亚急性联合变性脊髓痨等。是步态异常的临床表现之一。

步态是指患者步行时的姿势。是一种复杂的运动过程,要求神经系统和肌肉的高度协调,同时涉及许多的脊髓反射和大、小脑的调节,以及各种姿势反射的完整、感觉系统和运动系统的相互协调。因此观察步态常可提供重要的神经系统疾病线索。不同的疾病可有不同的特殊步态,但是步态并非是确诊的依据,而是对诊断有参考意义。检查时注意排除由骨骼的畸形及骨、关节、肌肉、血管、皮肤及皮下组织等病变引起的步态异常。

5.癔症步态步态异常可因运动或感觉障碍引起,其特点与病变部位有关。癔症步态:可表现奇形怪状的步态,下肢肌力虽佳,但不能支撑体重,向各个方向摇摆而似欲跌倒,搀扶行走时步态拖曳,但罕有跌倒致伤者。见于心因性疾病。

诊断

1.临床表现(1)新生儿和婴儿期的表现:①症状:A.关节活动障碍:患肢常呈屈曲状,活动较健侧差,蹬踩力量位于另一侧。髋关节外展受限。B.患肢短缩:患侧股骨头向后上方脱位,常见相应的下肢短缩。C.皮纹及会阴部的变化:臀部及大腿内侧皮肤皱褶不对称,患侧皮纹较健侧深陷,数目增加。女婴大阴唇不对称,会阴部加宽。②检查:A.Ortolani试验和Barlow试验:适用于自出生至3个月之间的先天性髋关节脱位,由Ortolani于1935年首先提出,由Barlow加以改良。Ortolani的方法是将患儿两膝和两髋屈至90deg;,检查者将拇指放在患儿大腿内侧,食指、中指则放在大转子处,将大腿逐渐外展、外旋。如有脱位,可感到股骨头嵌于髋臼缘而产生轻微的外展阻力。然后,以食指、中指往上抬起大转子,拇指可感到股骨头滑入髋臼内时的弹动,即为Ortolani试验阳性。Barlow试验与Ortolani试验操作相反,检查者使患儿大腿被动内收、内旋,并将拇指向外上方推压股骨大转子,可再次感到一次弹动。B.Allis征(Galezzi征)(图1):使新生儿平卧,屈膝85deg;~90deg;,两腿并拢,双足跟对齐,如有本病,可见两膝高低不等。这是患侧股骨上移所致。C.套叠试验:使患儿平卧,患侧髋膝关节各屈曲90deg;,检查者一手握住其股骨远端和膝关节,另一手压住其腹股沟,在提推患肢膝部时,如感到大转子随之上下活动,则为套叠试验阳性。D.髋膝屈曲外展试验(图2):使受检婴儿平卧,髋膝关节屈曲,检查者双手握住其膝部,拇指在膝部内侧,其余的四指在膝部外侧,正常的婴儿一般可外展80deg;左右,若仅外展50deg;~60deg;,则为阳性,只能外展40deg;~50deg;为强阳性。

(2)幼儿期的表现:

①症状:A.跛行步态:跛行常是小儿就诊时家长的惟一主诉。一侧脱位时表现为跛行;双侧脱位时则表现为鸭步,患儿臀部明显后突,腰前凸增大。B.患肢短缩畸形:除短缩外,同时有内收畸形。

②检查:A.Nelaton线:髂前上棘与坐骨结节连线正常时通过大转子顶点,称为Nelaton线,髋关节脱位时大转子在此线之上。B.Trendelenburg试验(图3):嘱小儿单腿站立,另一腿尽量屈髋、屈膝,使足离地。正常站立时对侧骨盆上升;髋关节脱位后,股骨头不能托住髋臼,臀中肌无力,使对侧骨盆下降,从背后观察尤为清楚,称为Trendelenburg试验阳性,是髋关节不稳定的体征。

2.分类(1)根据股骨头与髋臼的关系分类:一般可将其分为以下3种类型:①先天性发育不良:股骨头仅略向外移,Shenton线基本正常,但CE角可减小,髋臼变浅,Dunn称此为先天性髋关节脱位Ⅰ级。②先天性半脱位:股骨头向外上方移位,但仍与髋臼的外侧部分形成关节,Shenton线不连续,CE角小于20deg;,髋臼变浅,属Dunn分类Ⅱ级。③先天性完全脱位:股骨头完全在真性髋臼以外,与髂骨的外侧面形成关节,逐渐形成假髋臼,原关节囊则嵌夹于股骨头与髂骨之间,属Dunn分类Ⅲ级。(2)根据脱位的程度分类:孙材康参照Zionts的标准,分为以下4度(图4):①Ⅰ度脱位:股骨头骺核位于Y线以下、髋臼外上缘垂线之外。②Ⅱ度脱位:股骨头骺核位于Y线与Y线的臼上缘平行线之间。③Ⅲ度脱位:股骨头骺核位于臼上缘平行线高度。④Ⅳ度脱位:股骨头骺核位于臼上缘平行线以上,并有假臼形成。

依据病史、临床表现、体征、X线片检查及测量,即可成立诊断。

缓解方法

摇摆步态的预后

(一)治疗

本病的治疗原则是尽早诊断,及时治疗。出生后一旦确立先天性髋关节脱位的诊断,应立即开始治疗,可望获得一个功能接近正常的髋关节。治疗开始时的年龄越大,效果越差。

1.保守治疗

(1)保守疗法的理论基础:保守疗法的理论基础是Harris定律,即头臼同心是髋关节发育的基本条件。为了实现复位后髋关节的稳定必须具备以下条件:

①选择一个维持髋关节稳定的姿势,传统的蛙式位是最理想的姿势,但不利于股骨头的血液供应。

②根据患者的不同年龄选择支具、夹板或石膏固定,要求稳定、舒适、方便、便于尿便管理,最好能使髋关节保持适当活动。

③选择髋关节发育的最适宜的年龄,年龄越小越好,一般以3岁以下为宜。

④头臼比例应相称,如比例失调,则不能维持髋关节的稳定,甚至治疗失败。

⑤复位维持一定的时间,使关节囊回缩至接近正常,去掉固定后可不再脱位。通常需3~6个月的时间,患者年龄越小,固定时间相应越短。以上原则应认真遵守。

(2)方法:①手法复位和各种夹板、石膏固定:手法复位后,对年龄在1岁以下的患者可应用各种可调式夹板或支具固定;而对1岁以上的患者,由于年龄较大,复位易活动且力量较大,造成夹板与支具不稳而发生脱位,需用石膏固定2~3个月后再改用夹板或支具固定。若可实现手法复位,为防止股骨头缺血性坏死的发生,一般要采用以下各种措施加以预防。首先,要进行复位前牵引,以克服髋关节周围软组织挛缩,使肌肉松弛,以减轻复位后头臼间的压力。通常行悬吊皮牵引,对年龄2~3岁的Ⅲ度脱位者亦可选用骨牵引,一般牵引2~3周。其次,切断内收肌。旋股内动脉走行于内收肌与髂腰肌之间,当处于蛙式位时,此动脉受压而影响股骨头血供,因此切断内收肌不仅可克服内收肌挛缩,对防止股骨头坏死也有一定作用。第三是在全身麻醉下轻柔手法操作。全身麻醉后肌肉松弛,有利于复位,但手法要轻柔,应采用一次复位的原则,即一次复位未获成功,切忌反复进行整复,这样会使股骨头反复创伤,所以对一次复位未成功者,原则上应手术治疗。第四,用人位(humanposition)固定法,即从外展、外旋90deg;起,逐渐内收至发生脱位的角度,这两个角度间为安全范围,选择这个角度的中间值。如外展、外旋90deg;,内收至60deg;时发生了脱位,其安全范围为30deg;,故人位为外展、外旋75deg;位。Ramsey指出,其安全范围与内收肌挛缩程度有关,挛缩程度越重,安全范围越小。人位有利于预防股骨头缺血性坏死的发生,一般需固定6个月。

②影响复位的因素:影响复位成功的因素较多,主要有:A.髂腰肌挛缩横过关节囊前方,使股骨头与髋臼分离,久而久之使关节囊粘连,甚至形成葫芦状关节囊,或形成皮鼓状覆盖着髋臼口,因此复位难以实现。B.盂唇过大,阻塞了髋臼,影响股骨头的复位。C.头臼不相称,通常是髋臼过小、过浅,包括圆韧带过长、增宽,影响了股骨头的回纳,造成复位失败。③复位后髋关节发育的观察:股骨头与髋臼同心,创造了髋臼三角软骨与股骨头骨骺发育的基本条件。一般来说,复位后股骨头发育较快,经观察,复位后1~2年内两侧股骨头发育相等,达到正常水平。

2.手术治疗

(1)Salter骨盆截骨术:Salter手术除了使股骨头复位之外,主要是使异常的髋臼方向变为正常的生理方向,相对增加了髋臼深度,使股骨头与髋臼达到同心(图9)。

①适应证:年龄在1~6岁的髋关节脱位者,包括手法复位失败者。髋臼指数应在45deg;以下,股骨头大小应与髋臼基本适应。

②术前准备:为了得到良好的手术效果,防止股骨头坏死的并发症发生,术前必须进行股骨髁骨牵引、小腿皮牵引,同时行经皮内收肌切断。牵引重量为每岁1kg,牵引时间一般以2周为宜,直至大转子达到Nelaton线上,床边X线摄片见股骨头达到髋臼水平。对脱位过高,经大重量牵引而不到位者,应行股骨短缩术。

③手术步骤:选用全身麻醉或硬膜外麻醉。患者仰卧位,患侧臀部垫高。取Smith-Peterson髋关节前外侧切口,注意保护好股外侧皮神经,于髂骨翼两侧切开至骨膜,行骨膜下分离,切断缝匠肌起点,分离、切断股直肌起点,并向远侧游离,在其下方即可见到旋股外侧动、静脉,注意保护。切开髂腰肌筋膜,其内方为股神经,于髋关节屈曲外展位从小转子附着点切断髂腰肌,然后清除关节囊前方的脂肪组织,T形切开关节囊。检查髋臼及股骨头的病理变化,切断圆韧带,切除部分增大的盂唇,清除髋臼脂肪、结缔组织和髋臼横韧带,使股骨头复位,头臼相适应。股骨颈部有粘连时一并处理。此时,游离关节囊,特别是前、上、后方,切除多余的关节囊,紧缩缝合。此步骤十分关键,是防止再脱位的重要措施,缝合后以髋关节内收、屈曲不发生脱位为准。然后于髂骨翼两侧骨膜下分离,直达坐骨大孔,通过直角钳,引进线锯(图10),经坐骨大孔至髂前上、下棘之间截骨(图11)。将截骨远端用敷布钳牵引,向前、下、外方移位。从髂骨翼上取下一个三角形骨块,嵌入截骨间隙(图12)。用2枚克氏针将三角形骨块与上、下截骨端固定(图13),置硅胶管密闭引流,逐层缝合。术后可用双髋外展位石膏支架固定。如术中前倾角过大,超过60deg;,应行股骨旋转截骨术。

④术后治疗:全身应用抗生素1周;48h后拔除引流管;术后1周可令患儿坐起,练习关节功能;术后4周拆除石膏,拔出克氏针;3个月内不能负重,3个月后如无股骨头无菌性坏死改变,可试行下地,练习功能。

(2)Pemberton髋臼成形术:Pemberton髋臼成形术是通过髋臼上缘上1~1.5cm平行髋臼顶斜坡进行截骨,将髋臼端撬起向下,改变髋臼顶的倾斜度,使髋臼充分包容股骨头,使髋臼达到正常形态(图14)。

①适应证:年龄超过7岁,或6岁以下髋臼指数超过46deg;者可选用本术式。

③手术步骤:麻醉和手术入路与Salter截骨术相同。于关节囊上方1cm处,用宽的弧形骨刀截开髂骨外侧皮质,从髂前下棘前方开始,向后方呈弧形截骨(图15),直至坐骨大切迹前方。骨刀进入骨质内后,立即使骨刀的方向沿髋臼向下,准确地凿至Y形软骨的髋坐骨支的中心点,然后完全切开髂骨外侧骨皮质,于髂前下棘上方向髂骨内侧骨皮质凿一条与髂骨外侧骨皮质相应的截骨线,并至后Y形软骨。截骨后矫正髋臼的方向是以髂骨截骨的后部内侧皮质的不同位置来控制:截骨位置靠前时,髋臼顶向前旋转就少些;反之,截骨部位偏后,髋臼顶向前旋转要多些。双侧皮质完全截开后,在截骨端用宽弧形骨刀向下压,使上下两段髂骨前后缘至少有2~3cm的距离,这取决于髋臼发育不良的程度。然后,从髂骨面上凿一条前后方向的沟,再从髂前上棘上方取2~3cm长的楔形骨块,将此骨块嵌入髂骨两粗糙面内的沟内,使髋臼保持矫正位置(图16)。使股骨头复位,缝合关节囊,置一根引流管。逐层缝合。对脱位高者多需短缩截骨。

④术后处理:也与Salter截骨术相同,但石膏固定时间应为6~8周,负重时间应推迟至术后3~6个月。

(3)股骨旋转截骨术及股骨短缩截骨术:股骨旋转截骨术适用于前倾角在45deg;~60deg;以上者,应与上述手术同时进行。一般于小转子下截骨,通常用线锯,截骨后近截骨端内旋或远截骨端外旋,用4孔钢板固定,但要注意矫正不要过度。股骨短缩截骨术适于年龄偏大,Ⅲ度脱位,特别是术前牵引未到位者,亦在小转子下截骨,短缩2cm左右,也可同时矫正前倾过大,然后也用4孔钢板固定。

(二)预后

本病应早诊断、早治疗。治疗越早效果越好,年龄越大效果越差。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。