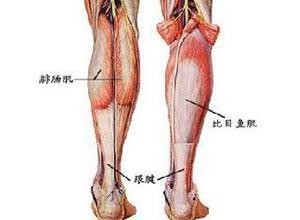

腓肠肌压痛

原因

(一)传染源主要为野鼠和猪。黑线姬鼠为稻田型钩体病的最重要传染源,而猪主要携带波摩那群,为洪水型钩体并流行的主要传染源。自然界虽有多种动物可感染和携带钩端螺旋体,但在本病流行中的意义不大,仅为一般储存宿主。钩体患者尿中虽有钩体排出,但数量很少,迄今尚未证实人与人之间的传播,故人作为传染源的可能性很小。

(二)传播途径钩体病传播方式为直接接触传播。人类感染除极个别来自实验室感染外,均来自接触受染动物排出到环境中的钩体所致。在秋收季节,野鼠群集田间觅食。其中病鼠将钩体的尿液排出污染田水和土壤,农民赤足下田劳作,钩体即可侵入手足皮肤细微破损处造成感染。在雨季和洪水季节,由猪粪便外溢广泛污染环境,人群接触疫水后,常引起感染流行。其他传播途径包括渔民捕鱼时接触疫水,涉水游泳,矿工及下水道工人作业等。

(三)人群易感性人群对钩体普遍易感。感染后可获较持久的同型免疫力,但不同型别间无交叉免疫。新人疫区的人易感性高,且易于发展为重型。

(四)流行特征由于钩体在外界存活需适当温度及湿度,其感染的方式需在特定的条件和环境下发生。使本病的流行具有明显的季节性、地区性、流行性和一定的职业性。我国多数地区钩体并发生和流行集中于多雨温暖的下求季节。在南方产稻区,常在收割季节短期内突发大量病例,成为局部流行或大流行。洪水型的发生亦集中在暴雨发生洪水后,短期出现成批病例流行。在非流行时期,则多为散发病例。此时,除临床较易漏诊和误诊外,亦常低估流行的实际情况。国外自70年代后,钩体病明显的从职业性接触转向野外活动偶然接触,年龄亦以儿童为主的倾向。但仍将农民、牧民、屠宰工人、下水道工人、打猎者等列为易感人群。此外,钩体并流行中的临床类型亦有明显变化。如在50―60年代,流行中的严重类型以黄疸出血型为主。而70年代在我国南方各省、韩国、波多黎各等国外有关的钩体流行报道中,则均以严重肺出血型致死的病例最突出。

检查

【临床表现】

潜伏期2~20天,一般7~12天。因受染者免疫水平的差别以及受染菌株的不同,可直接影响其临床表现。Edward和Domm将钩体病分为第一期(即败血症期)、第二期(即免疫反应期)。国内曹氏将本病的发展过程分为早期、中期和晚期。这种分期对指导临床实践、特别是早期诊治,具有重要的意义:

(一)早期(钩体血症期)多在起病后3天内,本期突出的表现是:

1.发热多数病人起病急骤,伴畏寒及寒战。体温短期内可高达39℃左右。常见弛张热,有时也可稽留热,少数间歇热。

2.头痛较为突出,全身肌痛,尤以腓肠肌或颈肌、腰背肌、大腿肌及胸腹肌等部位常见。3.全身乏力,特别是腿软较明显,有时行走困难,不能下床活动。

4.眼结膜充血,有两个特点,一是无分泌物,疼痛或畏光感;二是充血持续,在退热后仍持续存在。

5.腓肠肌压痛,双侧偶也可单侧,程度不一。轻者仅感小腿胀,压之轻度痛,重者小腿痛剧烈,不能走路,拒按。

6.全身表浅淋巴结肿大,发病早期即可出现,多见于腹股沟,腋窝淋巴结。多为黄豆或蚕豆大小,压痛,但无充血发炎,亦不化脓。

本期还可同时出现消化系统症状如恶心,呕吐,纳呆,腹泻;呼吸系统症状如咽痛,咳嗽,咽部充血,扁桃体肿大。部分病人可有肝、脾肿大,出血倾向。极少数病人有中毒精神症状。

(二)中期(器官损伤期

约在起病后3~14日,此期患者经过了早期的感染中毒败血症之后,出现器官损伤表现,如咯血、肺弥漫性出血、黄疸、皮肤粘膜广泛出血、蛋白尿、血尿、管型尿和肾功能不全、脑膜脑炎等。此期的临床表现是划分肺出血型、黄疸出血型、肾型和脑膜炎型等的主要依据。

1.流感伤寒型

多数患者以全身症状为特征。起病急骤,发冷,发热(38~39℃)头痛,眼结膜充血,全身肌痛尤以腓肠肌为显著,并有鼻塞、咽痛、咳嗽等。临床表现类以流行性感冒、上呼吸感染或伤寒。无黄疸,也无中枢神经系统症状,脑脊液正常,肺无明显病变。是早期钩体血症症状的继续。自然病程5~10天。也有少数严重病人,有消化道、皮肤、阴道等处出血;部分严重病人以胃肠道症状为主,如恶心、呕吐、腹泻。可有低血压或休克表现

2.肺出血型在钩体血症基础上,出现咳嗽、血痰或咯血,根据胸部X片病变的深度和广度,以及心肺功能表现,临床上可分肺普通出血型与肺弥漫性出血型。

⑴普通肺出血型:临床与钩体血症类似,伴有不同程度咯血或血痰,胸部体征不显,X片显示轻度肺部病变(肺部纹理增加),如不及时治疗,也可转为肺弥漫性出血型。

⑵肺弥漫性出血型(肺大出血型):在钩体侵入人体后,经过潜伏期和短暂的感染早期后的2~3天,突然出现面部苍白,以后心率和呼吸增快,心慌,烦躁不安,最后进入循环与呼吸功能衰竭。双肺布满湿罗音,咯血进行性加剧,但也可无咯血。主要为广泛的肺脏内部溢血,是近年来无黄疸型钩体病引起死亡的常见原因。X片显示双肺广泛弥漫性点片状软化阴影。病人在临终时大量鲜血从口鼻涌出,直至死亡。如能及时应用青霉素和氢化考的松治疗,多数患者可获转机,3~5天内自觉症状改善,体征亦迅速缓解,肺部病灶多在2~4天内可完全消散。据华西医科大学对本型的研究,认为这是由于机体对病原体及其有毒物质的超敏反应。其理由是:

①临床上来势猛,恢复也迅速,肺部病灶消失快,没有血管破裂现象。提示大出血为充血、瘀血和溢血的严重后果;

②激素治疗有特效;

③凝血机制正常,没有DIC现象,不需要抗凝治疗。

①先兆期:患者面色苍白(个别也可潮红),心慌,烦躁。呼吸、心率进行性加快,肺部逐渐出现罗音,可有血痰或咯血,X线胸片呈纹理增多,散在点片状阴影或小片融合。

②出血期:如未及时治疗,可在短期内面色转极度苍白或青灰,口唇发绀,心慌,烦躁加重,呼吸、心率显著加快,第一心音减弱或呈奔马律,双肺湿罗音逐渐增多,咯血不断,X线胸片点片状阴影扩大且大片状融合。

③垂危期:若未能有效地控制上述症状,患者可在短期内(1~3小时左右)病情迅速进展,由烦躁不安转入昏迷。喉有痰鸣,呼吸不整,极度发绀,大口鲜血连续不断地从口鼻涌出(呈泡沫状),心率减慢,最后呼吸停止。

3.黄疸出血型原称外耳病,多由黄疸出血血清型钩体引起。临床以黄疸出血为主,病死率较高。本型可分为3期,即败血症期、黄疸期和恢复期。于病后3~7天出现黄疸,80%病例伴有不同程度的出血症状,常见有鼻?、皮肤和粘膜瘀点、瘀斑、咯血、尿血、阴道流血、呕血,严重者消化道出血引起休克而死亡,少数患者在黄疸高峰时同时出现肺大出血,但不知无黄疸型的肺大出血急剧凶险。本型的肝脏和肾脏损害是主要的,高胆红素血症,一般总胆红素超过正常5倍以上,而AST很少超过5倍以上。70%~80%的病例累及肾脏,肾脏变化轻重不一,轻者为蛋白尿、血尿、少量白细胞及管型。病期10天左右即趋正常。严重者发生肾功能不全、少尿或无尿、酸中毒、尿毒症昏迷,甚至死亡。肾功能衰竭是黄疸出血型常见的死因,约占死亡病例的60%~70%.本型20%~30%的病例尚可出现脑膜刺激症状。

4.肾功能衰竭型临床症状以肾脏损害较突出,表现为蛋白尿、血尿、管型尿、少尿、尿闭,出现不同程度的氮质血症、酸中毒。氮质血症一般在病期第3天开始,7~9日达高峰,3周后恢复正常。本型无黄疸,故易与黄疸出血型的肾功能衰竭鉴别。严重病例可因肾功能衰竭而死亡。

5.脑膜脑炎型在散发型无菌性脑膜炎病例中,钩体病脑膜炎型约占5%~13%.临床上以脑炎或脑膜炎症状为特征,剧烈头痛、全身酸痛、呕吐、腓肠肌痛、腹泻、烦躁不安、神志不清、颈项强直和阳性的克氏征等。在免疫期前脑脊液中细胞数可以不高,一般10~几百/mm3,偶尔可达1000/mm3;蛋白反应呈弱阳性;糖和氯化物往往正常。临床上类似于无菌性脑膜炎。

(三)恢复期或后发症期患者热退后各种症状逐渐消退,但也有少数病人退热后经几日到3个月左右,再次发热,出现症状,称后发症。

1.后发热

在第1次发热消退后1~5天,发热再现,一般在38~38.5℃,半数病人伴有周围血嗜酸粒细胞增高,无论用药与否,发热均在1~3天内消退。极个别病人可出现第3次发热(大约起病后18天左右),3~5天内自然退清。

2.眼后发症多见于北方,可能与波摩拿型有关。常发生病后1周至1月,以葡萄膜炎、虹膜睫状体炎、脉络膜炎为常见,巩膜表层炎、球后视神经炎、下班体混浊等也有发生。

3.神经系统后发症

⑴反应性脑膜炎

少数患者在后发热同时伴有脑膜炎症状,但脑脊液检查正常,不治也可自愈。

又称烟雾病,见于钩体波摩那型病例,是钩体病神经系统中最常见和最严重并发症之一。1961年首先由Takeuchi报道,我国自1958年以来是湖北、广东、浙江等流行地区的农村儿童和青壮年中散发流行的一种原因不明的脑动脉炎。1973年明确由钩体感染引起。发病率约占钩体病的0.57%~6.45%.15岁以下儿童占90%,余为青壮年。男女发病率无差别。发病高峰较当地钩体病流行迟1个多季度,即10~12月,最长为病后9个月出现症状。表现为偏瘫、失语、多次反复短暂肢体瘫痪。脑血管造影证实颈内动脉床突上段和大脑前中动脉近端有狭窄,多数在基底节有一特异的血管网。尸检脑组织中偶可找到钩体,预后较差。除上述神经系统后发症外,尚有周围神经受损、脊髓损害的报道。

4.胫前热。极少数病人的两侧胫骨前皮肤于恢复期出现结节样红斑,伴发热,2周左右消退。与免疫反应有关。

【并发症】

大体上说,发生于疾病早期和中期者称为并发症,发生于晚期者称为后发症。本症的并发症仍以眼部和神经系统为突出。

鉴别诊断

行走时发生腓肠肌麻木腓肠肌突然发作的强直性痛性痉挛,牵掣、痛如扭转,持续数十秒至数分钟或更久,其痛楚难以名状。

腓肠肌痉挛性疼痛是指一侧或双侧小腿因寒冷,或姿势突然改变等,引起的腓肠肌痉挛,局部疼痛,不能活动。

抽筋的学名叫肌肉痉挛,是一种肌肉自发的强直性收缩。人们常见的腿抽筋其实是小腿肌肉痉挛,表现为小腿肌肉如腓肠肌突然变得很硬,疼痛难忍,可持续几秒到数十秒钟之久。

行走后小腿痉挛:是一种经常出现的情况。多因行走或跑动时间过长,下肢肌肉过度劳累所致。行走后,出现小腿肌肉痉挛,局部肌肉隆起,不能伸腿,会有酸胀或剧烈的疼痛。

【临床表现】潜伏期2~20天,一般7~12天。因受染者免疫水平的差别以及受染菌株的不同,可直接影响其临床表现。Edward和Domm将钩体病分为第一期(即败血症期)、第二期(即免疫反应期)。国内曹氏将本病的发展过程分为早期、中期和晚期。这种分期对指导临床实践、特别是早期诊治,具有重要的意义:

(一)早期(钩体血症期)多在起病后3天内,本期突出的表现是:

1.发热。多数病人起病急骤,伴畏寒及寒战。体温短期内可高达39℃左右。常见弛张热,有时也可稽留热,少数间歇热。

2.头痛较为突出,全身肌痛,尤以腓肠肌或颈肌、腰背肌、大腿肌及胸腹肌等部位常见。3.全身乏力,特别是腿软较明显,有时行走困难,不能下床活动。

4.眼结膜充血,有两个特点,一是无分泌物,疼痛或畏光感;二是充血持续,在退热后仍持续存在。

5.腓肠肌压痛,双侧偶也可单侧,程度不一。轻者仅感小腿胀,压之轻度痛,重者小腿痛剧烈,不能走路,拒按。

6.全身表浅淋巴结肿大,发病早期即可出现,多见于腹股沟,腋窝淋巴结。多为黄豆或蚕豆大小,压痛,但无充血发炎,亦不化脓。

本期还可同时出现消化系统症状如恶心,呕吐,纳呆,腹泻;呼吸系统症状如咽痛,咳嗽,咽部充血,扁桃体肿大。部分病人可有肝、脾肿大,出血倾向。极少数病人有中毒精神症状。

(二)中期(器官损伤期)约在起病后3~14日,此期患者经过了早期的感染中毒败血症之后,出现器官损伤表现,如咯血、肺弥漫性出血、黄疸、皮肤粘膜广泛出血、蛋白尿、血尿、管型尿和肾功能不全、脑膜脑炎等。此期的临床表现是划分肺出血型、黄疸出血型、肾型和脑膜炎型等的主要依据。

1.流感伤寒型多数患者以全身症状为特征。起病急骤,发冷,发热(38~39℃)头痛,眼结膜充血,全身肌痛尤以腓肠肌为显著,并有鼻塞、咽痛、咳嗽等。临床表现类以流行性感冒、上呼吸感染或伤寒。无黄疸,也无中枢神经系统症状,脑脊液正常,肺无明显病变。是早期钩体血症症状的继续。自然病程5~10天。也有少数严重病人,有消化道、皮肤、阴道等处出血;部分严重病人以胃肠道症状为主,如恶心、呕吐、腹泻。可有低血压或休克表现。

2.肺出血型在钩体血症基础上,出现咳嗽、血痰或咯血,根据胸部X片病变的深度和广度,以及心肺功能表现,临床上可分肺普通出血型与肺弥漫性出血型。

⑴普通肺出血型:临床与钩体血症类似,伴有不同程度咯血或血痰,胸部体征不显,X片显示轻度肺部病变(肺部纹理增加),如不及时治疗,也可转为肺弥漫性出血型。

⑵肺弥漫性出血型(肺大出血型):在钩体侵入人体后,经过潜伏期和短暂的感染早期后的2~3天,突然出现面部苍白,以后心率和呼吸增快,心慌,烦躁不安,最后进入循环与呼吸功能衰竭。双肺布满湿罗音,咯血进行性加剧,但也可无咯血。主要为广泛的肺脏内部溢血,是近年来无黄疸型钩体病引起死亡的常见原因。X片显示双肺广泛弥漫性点片状软化阴影。病人在临终时大量鲜血从口鼻涌出,直至死亡。如能及时应用青霉素和氢化考的松治疗,多数患者可获转机,3~5天内自觉症状改善,体征亦迅速缓解,肺部病灶多在2~4天内可完全消散。据华西医科大学对本型的研究,认为这是由于机体对病原体及其有毒物质的超敏反应。其理由是:

①临床上来势猛,恢复也迅速,肺部病灶消失快,没有血管破裂现象。提示大出血为充血、瘀血和溢血的严重后果;

②激素治疗有特效;③凝血机制正常,没有DIC现象,不需要抗凝治疗。

①先兆期:患者面色苍白(个别也可潮红),心慌,烦躁。呼吸、心率进行性加快,肺部逐渐出现罗音,可有血痰或咯血,X线胸片呈纹理增多,散在点片状阴影或小片融合。

②出血期:如未及时治疗,可在短期内面色转极度苍白或青灰,口唇发绀,心慌,烦躁加重,呼吸、心率显著加快,第一心音减弱或呈奔马律,双肺湿罗音逐渐增多,咯血不断,X线胸片点片状阴影扩大且大片状融合。

③垂危期:若未能有效地控制上述症状,患者可在短期内(1~3小时左右)病情迅速进展,由烦躁不安转入昏迷。喉有痰鸣,呼吸不整,极度发绀,大口鲜血连续不断地从口鼻涌出(呈泡沫状),心率减慢,最后呼吸停止。

3.黄疸出血型原称外耳病,多由黄疸出血血清型钩体引起。临床以黄疸出血为主,病死率较高。本型可分为3期,即败血症期、黄疸期和恢复期。于病后3~7天出现黄疸,80%病例伴有不同程度的出血症状,常见有鼻?、皮肤和粘膜瘀点、瘀斑、咯血、尿血、阴道流血、呕血,严重者消化道出血引起休克而死亡,少数患者在黄疸高峰时同时出现肺大出血,但不知无黄疸型的肺大出血急剧凶险。本型的肝脏和肾脏损害是主要的,高胆红素血症,一般总胆红素超过正常5倍以上,而AST很少超过5倍以上。70%~80%的病例累及肾脏,肾脏变化轻重不一,轻者为蛋白尿、血尿、少量白细胞及管型。病期10天左右即趋正常。严重者发生肾功能不全、少尿或无尿、酸中毒、尿毒症昏迷,甚至死亡。肾功能衰竭是黄疸出血型常见的死因,约占死亡病例的60%~70%.本型20%~30%的病例尚可出现脑膜刺激症状。

4.肾功能衰竭型临床症状以肾脏损害较突出,表现为蛋白尿、血尿、管型尿、少尿、尿闭,出现不同程度的氮质血症、酸中毒。氮质血症一般在病期第3天开始,7~9日达高峰,3周后恢复正常。本型无黄疸,故易与黄疸出血型的肾功能衰竭鉴别。严重病例可因肾功能衰竭而死亡。

5.脑膜脑炎型在散发型无菌性脑膜炎病例中,钩体病脑膜炎型约占5%~13%.临床上以脑炎或脑膜炎症状为特征,剧烈头痛、全身酸痛、呕吐、腓肠肌痛、腹泻、烦躁不安、神志不清、颈项强直和阳性的克氏征等。在免疫期前脑脊液中细胞数可以不高,一般10~几百/mm3,偶尔可达1000/mm3;蛋白反应呈弱阳性;糖和氯化物往往正常。临床上类似于无菌性脑膜炎。

(三)恢复期或后发症期患者热退后各种症状逐渐消退,但也有少数病人退热后经几日到3个月左右,再次发热,出现症状,称后发症。

1.后发热

在第1次发热消退后1~5天,发热再现,一般在38~38.5℃,半数病人伴有周围血嗜酸粒细胞增高,无论用药与否,发热均在1~3天内消退。极个别病人可出现第3次发热(大约起病后18天左右),3~5天内自然退清。

2.眼后发症多见于北方,可能与波摩拿型有关。常发生病后1周至1月,以葡萄膜炎、虹膜睫状体炎、脉络膜炎为常见,巩膜表层炎、球后视神经炎、下班体混浊等也有发生。3.神经系统后发症⑴反应性脑膜炎少数患者在后发热同时伴有脑膜炎症状,但脑脊液检查正常,不治也可自愈。

又称烟雾病,见于钩体波摩那型病例,是钩体病神经系统中最常见和最严重并发症之一。1961年首先由Takeuchi报道,我国自1958年以来是湖北、广东、浙江等流行地区的农村儿童和青壮年中散发流行的一种原因不明的脑动脉炎。1973年明确由钩体感染引起。发病率约占钩体病的0.57%~6.45%.15岁以下儿童占90%,余为青壮年。男女发病率无差别。发病高峰较当地钩体病流行迟1个多季度,即10~12月,最长为病后9个月出现症状。表现为偏瘫、失语、多次反复短暂肢体瘫痪。脑血管造影证实颈内动脉床突上段和大脑前中动脉近端有狭窄,多数在基底节有一特异的血管网。尸检脑组织中偶可找到钩体,预后较差。除上述神经系统后发症外,尚有周围神经受损、脊髓损害的报道。

4.胫前热极少数病人的两侧胫骨前皮肤于恢复期出现结节样红斑,伴发热,2周左右消退。与免疫反应有关。

【并发症】

大体上说,发生于疾病早期和中期者称为并发症,发生于晚期者称为后发症。本症的并发症仍以眼部和神经系统为突出。

缓解方法

因时因地制宜开展群众性综合性预防措施,以环境改善与预防注射为主,是控制钩体病暴发流行、减少发病的关键。

1.消灭和管理传染源

①消灭传染源:大搞灭鼠防病、灭鼠保粮群众运动。鼠类是钩体病的主要贮存宿主。有的地区鼠的带菌率高达48.7%,因此必须因地制宜,采取药物、器械、生态(挖洞、灌洞、填洞)等防鼠措施以控制鼠类数量及密度;

②管理传染源:结合两管(管水、管粪)、五改(改良水井、厕所、畜圈、炉灶、环境),开展圈猪积肥,不让畜尿粪直接流入附近的阴沟、池塘、河流、稻田,防止雨水冲刷。不用新鲜猪厩肥,在堆肥发酵后使用。加强猪钩体病的预防治疗和外来猪的检疫工作,有条件地区可用兽用钩体菌苗,于每年4~5月时给猪特别是幼畜作预防注射。

2.切断传播途径,消除传染因素荒塘、水洼、山区的烂泥田、冷水田是鼠类经常活动场所,也常是钩体病的主要疫源地,应结合农田水利建设,改造上述自然疫源地。

关于疫水处理问题,有条件的地区,在不影响农业生产的前提下,在收割稻田前1周将田水放干,再开镰收割。结合农时和水质的具体情况,有计划、有目的地施放各种化肥、农药。有的地区每季每亩施放石灰氮15kg,施放时间是在每年插秧前7~10天效果较好。近年钩体病流行情况有明显减少趋势,与广泛使用化肥,改变了钩体体外生存的环境条件,可能有一定关系。儿童在本病流行地区、流行季节,不要在池沼、水沟中捕鱼、游泳、嬉戏。在本病流行的矿坑、下水道劳动的工人与养猪场、屠宰场工人,宜穿橡皮靴、戴橡皮手套,以保护皮肤不受钩体侵袭。

3.药物预防国内外初步经验,在钩体病流行地区、流行季节,对易感人群口服多西环素0.2g/周,效果较好,且简便易行。特别在未接种菌苗地预防区作为暴发流行时的应急预防措施。

4.增强人体抵抗力,保护易感人群根据地区主要流行菌型制备苯酚灭活的钩体菌苗。国内多采用不含血清或其他蛋白质的化学全综合培养基或不加兔血清而代之以少量清蛋白、乳酪或人胎盘组织液的半综合培养基。菌苗有3价(例如黄疸出血型、秋季型、其他地方株型)、5价(黄疸出血型、犬型、感冒伤寒型、波摩那型、秋季型或澳洲型)两大类。3价菌苗多为普通菌苗(约含菌2亿/ml),亦可制成浓缩菌苗(约含菌6亿/ml),5价菌苗亦可制成普通与浓缩两种。人体可产生对同型钩体的免疫力,维持约1年。

(1)接种对象:在重点流行区,除有禁忌证者外,都应进行注射。在一般流行区,主要是下水田或潮湿地区的工作人员,特别是参加收割、插秧、防洪排涝、开垦荒地的人员,农忙时参加支农的干部和职工。常年接触家畜的饲养员,屠宰人员,下水道及矿井工人等,以及农村儿童应予接种。

(2)接种时间:钩体病流行季节前1个月完成,一般是4月底或5月初。

(3)接种剂量:第1次皮下注射1ml,第2次,间隔7~10天皮下注射2ml。儿童按成人量减半,但必须注射2次。以后仍每年注射2次,剂量同上。

(4)接种反应:普通菌苗局部及全身反应均较轻。浓缩菌苗全身反应亦较轻(2.7%),局部反应仅为13.7%,48~72h内消退。浓缩菌苗接种后的血清抗体阳转率较普通菌苗高。但根据材料,两者的发病率在统计学上无明显差异,尚须作进一步对比研究。

1972年以来,国外开展的钩体外膜菌苗,是菌体结构中的一种提纯制品。国内尚处于试用阶段,效果尚未完全肯定。它对仓鼠、豚鼠的预防效果良好,既安全,也无毒性反应,一次足够剂量的免疫接种不仅可以控制动物发病,预防感染,还能避免肾脏带菌排菌。说明钩体外膜菌苗是一种有效免疫制剂,对人类应用值得进一步探讨。

钩体减毒活菌苗,我国已分离出无毒波摩那钩体N株及L18株。证实此类无毒株,兽用已十分有效,不仅可以控制出现症状,而且可以阻止肾脏感染的发生,从而消灭传染源,免除畜牧业经济损失,也减少人类钩体病的发生,值得重视。近年对钩体分子生物学特性的进一步研究,推动了钩体核酸疫苗的研制,并已获得了初步的阶段性结果。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

钩体病早期突出的临床表现

钩体病早期突出的临床表现