心肌脓肿

病因

1.病因感染动物实验中柯萨奇病毒、脑心肌炎病毒不仅可以引起病毒性心肌炎,且可以引起类似扩张型心肌病的病变,临床上急性病毒性心肌炎患者长期随访中发现转变为扩张型心肌病的机会显著大于一般人群,本病患者心肌活体标本病毒检查有炎性表现,不少本病患者血中柯萨奇病毒B中和抗体滴定度比正常人高;近年来用分子生物学技术在本病患者的心肌活检标本中发现有肠道病毒或巨细胞病毒的RNA,以上均说明本病与病毒性心肌炎关系密切,本病有可能是感染的持续存在。

2.基因及自身免疫研究发现本病与组织相容抗原有关,与非本病患者相比,本病中HLAB27、HLAA2、HLADR4、HLADQ4各位点增加,而HLADRw6位点则减少,HLA的变化与常染色体隐性遗传有关,可以解释部分本病患者的家族性倾向。另一方面,可以有免疫反应的改变,增高对病毒感染的易感性,导致心心肌自身免疫损伤。

3.细胞免疫本病患者中自然杀伤细胞活性减低,减弱机体的防御能力,抑制性T淋巴细胞数量及功能减低,由此发生细胞介导的免疫反应,引起血管和心肌损伤。

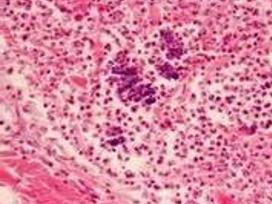

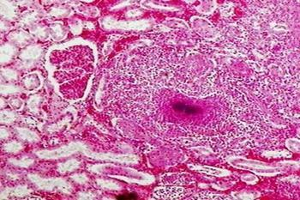

综上所见,目前认为本病的可能发病机制可能是先有柯萨奇病毒侵蚀心肌,在心肌内增殖并引起心肌细胞坏死,第二阶段在心肌内不能找到病毒,但有淋巴细胞增多,此种细胞对心肌细胞致敏,引起免疫反应并致心肌细胞坏死,后期炎性细胞浸润减少或消失,成为纤维化,与肥大或减少的心肌细胞相互交织,构成扩张型心肌病的病变。病毒感染、免疫反应学说虽是目前主要发病说,但还有许多问题未弄清,有待进一步研究。

诊断

各年龄均可发病,但以中年居多。起病多缓慢,最初检查时发现心脏扩大,心功能代偿而无自觉不适。经过一段时间后症状逐步出现,这一时期有时可达10年以上。症状以充血性心力衰竭为主,其中以气急和浮肿为最常见。最初在劳动或劳累后气急,以后在轻度活动或休息时也有气急,或有夜间阵发性气急。由于心排血量低,患者常感乏力。体检见心率加速,心尖搏动向左下移位,可有抬举性搏动,心浊音界向左扩大,常可听得第三音或第四音,心率快时呈奔马律。由于心腔扩大,可有相对性二尖瓣或三尖瓣关闭不全所致的收缩期吹风样杂音,此种杂音在心功能改善后减轻。血压多数正常,但晚期病例血压降低,脉压小,出现心力衰竭时舒张压可轻度升高。交替脉的出现提示左心衰竭。脉搏常较弱。心力衰竭时二脉基底部可有罗音。右心衰竭时肝脏肿大,水肿的出现从下肢开始,胸水和腹水在晚期患者中不少见。各种心律失常都可出现,为首见或主要的表现,并有多种心律失常合并存在而构成比较复杂的心律,可以反复发生,有时甚顽固。高度房室传导阻滞、心室颤动、窦房阻滞或暂停可导致阿-斯综合征,成为致死原因之一。此外,尚可有脑、肾、肺等处的栓塞。

各年龄均可发病,但以中年居多。起病多缓慢,最初检查时发现心脏扩大,心功能代偿而无自觉不适。经过一段时间后症状逐步出现,这一时期有时可达10年以上。症状以充血性心力衰竭为主,其中以气急和浮肿为最常见。最初在劳动或劳累后气急,以后在轻度活动或休息时也有气急,或有夜间阵发性气急。由于心排血量低,患者常感乏力。体检见心率加速,心尖搏动向左下移位,可有抬举性搏动,心浊音界向左扩大,常可听得第三音或第四音,心率快时呈奔马律。由于心腔扩大,可有相对性二尖瓣或三尖瓣关闭不全所致的收缩期吹风样杂音,此种杂音在心功能改善后减轻。血压多数正常,但晚期病例血压降低,脉压小,出现心力衰竭时舒张压可轻度升高。交替脉的出现提示左心衰竭。脉搏常较弱。心力衰竭时二脉基底部可有罗音。右心衰竭时肝脏肿大,水肿的出现从下肢开始,胸水和腹水在晚期患者中不少见。各种心律失常都可出现,为首见或主要的表现,并有多种心律失常合并存在而构成比较复杂的心律,可以反复发生,有时甚顽固。高度房室传导阻滞、心室颤动、窦房阻滞或暂停可导致阿-斯综合征,成为致死原因之一。此外,尚可有脑、肾、肺等处的栓塞。

鉴别

(一)风湿性心脏病 心肌病亦可有二尖瓣或三尖瓣区收缩期杂音,但一般不伴舒张期杂音,且在心力衰竭时较响,心力衰竭控制后减轻或消失,风湿性心脏病则与此相反。心肌病时常有多心腔同时扩大,不如风湿性心脏病以左房、左室或右室为主。超声检查有助于区别。

(二)心包积液 心肌病时心脏扩大、心搏减弱,须与心包积液区别。心肌病时心尖搏动向左下方移位,与心浊音界的左外缘相符,心包积液时心尖搏动常不明显或处于心浊音界左外缘之内侧。二尖瓣或三尖瓣区收缩期杂音,心电图上心室肥大、异常Q波、各种复杂的心律失常,均指示心肌病。超声检查不难将二者区别,心包内多量液体平段或暗区说明心包积液,心脏扩大则为心肌病。必须注意到心肌病时也可有少量心包积液,但既不足以引起心脏压塞,也不致于影响心脏的体征与心脏功能,仅是超声的发现。收缩时间间期在心肌病时明显异常,心包病则正常。

(三)高血压性心脏病 心肌病可有暂时性高血压,但舒张压多不超过14.67kPa(110mmHg),且出现于急性心力衰竭时,心力衰竭好转后血压下降。与高血压性心脏病不同,眼底、尿常规、肾功能正常。

(四)冠心病 中年以上患者,若有心脏扩大、心律失常或心力衰竭而无其他原因者必须考虑冠心病和心肌病。有高血压、高血脂或糖尿病等易患因素,室壁活动呈节段性异常者有利于诊断冠心病。近年来,对冠状动脉病变引起心脏长期广泛缺血而纤维化,发展为心功能不全的情况称之为“缺血性心肌病”,若过去无心绞痛或心肌梗塞,与心肌病颇难区别,再则心肌病亦可有病理性Q波及心绞痛,此时鉴别须靠冠状动脉造影。

(五)先天性心脏病 多数具有明显的体征,不难区别。三尖瓣下移畸形有三尖瓣区杂音,并可有奔马律、心搏减弱、右心扩大与衰竭,须与心肌病区别,但此病症状出现于早年,左心室不大,紫绀较著。超声心动图检查可明确诊断。

(六)继发性心肌病 全身性疾病如系统性红斑狼疮、硬皮病、血色病、淀粉样变性、糖原累积症、神经肌肉疾病等都有其原发病的表现可资区别。较重要的是与心肌炎的区分。急性心肌炎常发生于病毒感染的当时或不久以后,区别不十分困难。慢性心肌炎若无明确的急性心肌炎史则与心肌病难分,实际上不少扩张型心肌病是从心肌炎发展而来,即所谓“心肌炎后心肌病”。

各年龄均可发病,但以中年居多。起病多缓慢,最初检查时发现心脏扩大,心功能代偿而无自觉不适。经过一段时间后症状逐步出现,这一时期有时可达10年以上。症状以充血性心力衰竭为主,其中以气急和浮肿为最常见。最初在劳动或劳累后气急,以后在轻度活动或休息时也有气急,或有夜间阵发性气急。由于心排血量低,患者常感乏力。体检见心率加速,心尖搏动向左下移位,可有抬举性搏动,心浊音界向左扩大,常可听得第三音或第四音,心率快时呈奔马律。由于心腔扩大,可有相对性二尖瓣或三尖瓣关闭不全所致的收缩期吹风样杂音,此种杂音在心功能改善后减轻。血压多数正常,但晚期病例血压降低,脉压小,出现心力衰竭时舒张压可轻度升高。交替脉的出现提示左心衰竭。脉搏常较弱。心力衰竭时二脉基底部可有罗音。右心衰竭时肝脏肿大,水肿的出现从下肢开始,胸水和腹水在晚期患者中不少见。各种心律失常都可出现,为首见或主要的表现,并有多种心律失常合并存在而构成比较复杂的心律,可以反复发生,有时甚顽固。高度房室传导阻滞、心室颤动、窦房阻滞或暂停可导致阿-斯综合征,成为致死原因之一。此外,尚可有脑、肾、肺等处的栓塞。

预防

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。