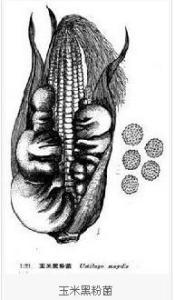

玉米黑粉菌

形态特征

玉米黑粉菌虽属局部侵染性病害,但在玉米的整个生育期间皆可发生。一般苗期发病较少,抽穗后发病迅速增多。植株地上部幼嫩的茎、叶、雄花序、果穗乃至气生根均可受害,受害组织因受病原菌的刺激而肿大成瘤,病瘤未成熟时,外披白色或淡红色、具光泽的薄膜,后转呈灰白色或灰黑色,病瘤成熟时外膜破裂,散出黑粉,此即为病原菌的厚垣孢子(冬孢子),此为本病症状的最大特点。病瘤大小差异悬殊,通常在叶片和叶鞘上的病瘤似豆粒,不产生或很少产生黑粉;茎节、果穗上的病瘤似鸡蛋或拳头。同一植株上常多处生瘤,或同一部位多个病瘤聚集成堆。雄穗的小花染病长出囊状或角状小瘤,常数个聚成一堆;雌穗受害多见于上半部个别小花染病生瘤,其余仍能正常结籽;也有整个雌穗受侵染而不结实的。茎上的病瘤多生于茎节的腋芽;叶上的病瘤多生于叶片中肋两侧,细如豆粒,密集成串。病株茎杆多扭曲、矮小,早发病的植株果穗少而小,甚至不结穗。本病能侵染植株任何幼嫩部位而形成肿瘤并散出黑粉,这与玉米丝黑穗病仅侵染雌、雄穗并产生杂乱的黑色丝状物症状明显有别。

分布范围

症状特点

黑粉菌从幼苗到成株各个器官都能感病,凡具有分生能力的任何地上部幼嫩组织,如气生根、叶片、茎秆、雄穗、雌穗等都可以被侵染发病,形成大小形状不同的瘤状物。瘤状物是因病菌代谢产物的刺激而肿大形成的菌瘿,它外面包有由寄主表皮组织所形成的薄膜,初为白色或浅紫色,逐渐变成灰色,后期变黑灰色。菌瘿成熟后,外膜破裂散出大量黑粉(即冬孢子)。

危害程度

近两年因天气干旱,雨热反常,玉米黑粉菌的发生具有明显上升趋势,常年发生率在5%-10%,对于我国的玉米生产区,尤其对陕西、华北、东北地区玉米生产造成了极大的损失。据不完全统计,2000年全国玉米发病面积在180万hm2,绝收的不低于3万hm2。一般病田病株率达20%-30%,平均减产10%-30%,有的地块发病率高达85%,如何控制防治玉米黑粉病是一个极具现实意义的问题。

发病规律

玉米黑粉菌的病原菌为真菌(担孢子菌),病瘤内的黑粉是病菌的冬孢子。冬孢子在土壤中、地表、病残体上、土杂粪肥中越冬。越冬的冬孢子成为第二年发病的初侵染病原,冬孢子在适宜的条件下,萌发产生担孢子和次生担孢子,随风雨、气流传播到玉米的叶片、节、腋节、雄雌穗等幼嫩分生组织,在组织内生长蔓延,并产生一种类似生长素的物质,刺激寄主局部组织的细胞旺盛分裂,逐渐肿大形成病瘤。病瘤成熟破裂,又散出黑粉(冬孢子)进行再次侵染。冬孢子没休眠期,在玉米生育期内可进行多次再侵染,在玉米抽穗开花期蔓延较快,形成发病高峰期,直到玉米老熟后停止侵染。

环境条件

玉米黑粉菌病菌寄主范围主要是田间土壤、地表、病残株上以及土杂粪肥中。发病的环境条件雨水多和湿度过大有利于发病;低温、干旱、少雨的地方,土壤中的冬孢子存活率高,存活时间长,发病重,因为微雨、夜露就可以满足黑粉病孢子的萌发和侵染需要。玉米在全生育期都可以染黑粉病,尤其以抽雄期前后,天气干旱,植物抗病力强,易感黑粉病。前期干旱,后期多雨,或旱湿交替出现,延长染病期,易发病。过度密植或灌溉的间隔时间长,造成水分时缺时足,以及偏施过量氮肥,都会削弱植株抗病力而使病害发生较重。

螟害、冰雹、暴风雨以及人工去雄作业等造成伤口,也利于病害发生。

经济价值

此菌分布极广泛,是玉米的主要的病害之一。幼嫩时可以食用,也有生食,有甜味,炒食另有风味。经常食用可预防和治疗肝脏系统和胃肠道溃疡,并能助消化和通便。在培养液中含有谷氨酸、赖氨酸、丙氨酸、精氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、组氨酸等16种氨基酸。此菌可加工药用,将新鲜的孢子堆摘下或将老熟后的收集(孢子粉)炼蜜丸,备用。其性寒、味甘,利肝脏益肝胃和解毒作用。又治神精衰弱,小儿疳积。该菌还产生黑粉菌酸,作香料工业中合成麝香类的原料。其菌液对小白鼠肉瘤有抑制作用。另生产一种异生长素,吲哚乙酸,能刺激高等植物生长。

药物价值

来源:为菌类植物药黑粉菌科玉米黑粉菌的全草。 功效:益气养阴,补气安神,补中解毒。

主治:用于血虚、或津液不足,口干舌燥,或热病气阴两伤,烦倦口渴者。用于心神不安、失眠多梦者。用于脾胃虚弱、倦怠食少、脘腹作痛或食物、药物中毒者。

动植物资源分布:中国大部分地区均有分布。

拉丁名:原植物玉米黑粉菌Ustilagomaydis(DC.)Corola.

考证:始载于《新华本草纲要》。

中药化学成分:全草含谷氨酸、精氨酸、赖氨酸、丙氨酸、蚓哚乙酸、黑松菌酸。

综合防治

防治此菌病采用控制减少菌源、选用抗病良种为主,化学防治为辅的综合防治措施。减少菌源彻底清除田间的病残株,带出田外深埋,以减少菌源,防止再侵染;实行秋翻地、深翻土地,把散落在地表上的菌源,深埋地下,减少初侵染源;施用腐熟厩肥或不施;轮作、倒茬,重病地段实行三年以上轮作,可与大豆等其它作物倒茬种植。选用抗病品种利用抗黑粉病自交系材料,配制杂交种用于生产。目前,综3487系、803系、5005系等易感黑粉病,农大108、户单2000、农大81、郑958等品种较抗黑粉病。

化学防治在玉米出苗前对地表喷施杀菌作用的除莠剂;可用15%粉锈宁拌种,用药量为种子量的0.4%;在玉米快抽穗时,用1%的波尔多液喷雾,有一定保护作用;在玉米抽穗前10天左右用50%福美双可湿性粉剂500-800倍喷雾,可以减轻黑粉病的再侵染。

加强栽培管理,合理密植避免偏施氮肥,灌溉要及时,特别在抽雄前后易感病阶段必须保证水分供应足,以及彻底防治玉米螟等均可减轻发病。

运用农业措施和药剂处理种子、土壤等,这只是停留在防治的水平上,不能从根本上解决菌源的危害,而利用玉米种质资源的遗传抗性,配制培育抗病品种,推广抗病良种,才是彻底解决黑粉病的根本途径。

研究实验

德国科学家Voll的研究组近来利用气体交换/荧光成像同步测量技术,研究了玉米黑粉菌感染后玉米叶片的光合性能和碳代谢。结果发现,玉米黑粉菌感染病变部位的二氧化碳响应曲线、二氧化碳补偿点和酶活性在各个发展阶段均表现出C3光合作用,C4代谢在感染的组织被抑制。他们将玉米黑粉菌株SG200的细胞悬浮培养液注射入7日苗龄的玉米幼苗茎干。用同体积的水注入对照植物,然后分别测量叶绿素含量、碳水化合物、氨基酸、酶活性和光合作用等参数。通过利用德国WALZ公司的高精度4通道光合仪GFS-3000与调制叶绿素荧光成像系统IMAGING-PAM(MINI-探头)的连用(见上图),同步测量了气体交换和叶绿素荧光成像。

玉米黑粉菌感染株仍有绿色区域,通过分析表明仍有较多的叶绿素存在。通过气体交换测量,发现感染叶片的最大同化速率显著降低,同时CO2补偿点显著增高,而此时模拟侵染的叶片CO2补偿点却降低。叶瘿内的磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶活性也降低,同时,叶片病变部位NADP-苹果酸酶(C4循环的关键酶)的最大活性也减少了6倍多。从叶瘿内C4循环的相关酶活性降低开始,发现叶瘿内C4中心的代谢产物和丙氨酸含量均低于模拟感染的叶片。光合速率的降低伴随着二氧化碳气孔导度的下降。另外在萎黄色病瘿间的绿色区域,气体交换很难测量这些区域,而利用叶绿素荧光成像技术则十分简单,侵染叶片的病瘿和未受影响区域能够直观的从其吸光度上区分出来。与模拟侵染叶片相比,在感染4天时叶瘿Fv/Fm就已经显著下降,病瘿间的未受影响区域与对照差异较小。与健康叶片比,叶瘿处非光化学淬灭、PSII复合体中过剩光能的调节性能量耗散均较低。这个影响伴随着非调节性能量耗散的增加和电子传递速率的降低。所有这些影响在感染6天时比感染4天时明显,表明叶瘿部位尽管光化学活性受到抑制,却仍然保持了光合活性。

中药材

【拼音名】Yù Mǐ Hēi Méi

【来源】

药材基源:为黑粉菌科真菌玉米黑粉菌寄生在玉米上所形成的孢子堆。

拉丁植物动物矿物名:Ustilago maydis(DC.)Corda

采收和储藏:夏、秋季采,新鲜时(老熟前)采摘,或者熟时收集冬孢子,备用。

【原形态】孢子堆可在寄主的地上部任何部位,形成各种形状大小不同的瘤,直径可达10m以上。初期瘤外面包着一层白色的膜,其中混杂着寄主组织,后期破裂露出紫褐色的粉状孢子堆。孢子球形、椭圆形或不规则形,黄褐色,表面有明显的刺,直径8-12μm。

【生境分布】

资源分布:全国各地均有分布。

【性状】

1.性状鉴别 本品为玉米黑粉菌寄生在玉米上形成的孢子堆。孢子堆呈瘤状,直径0.4-15m,白色、淡紫红色或灰色,外被薄膜,破碎后可见众多黑色粉末(冬孢子)。气微,味淡。

2.显微鉴别 冬孢子类球形、椭圆形或不规则形,具钝刺,直径8-12μm,黄褐色。

【化学成份】玉米黑粉菌含糖脂(glycolipid),单糖,脂类化合物,核酸,氨基酸,氨基酸中以天冬氨酸(aspartic acid)、谷氨酸(glutamic acid)含量较高,还含羧酸。此外,还含角鲨烯(squalene),2,3-环氧角鲨烯(2,3-epoxysqualene),4,4-二甲基麦角甾-8-烯-3β-醇(4,4-dimethylergosta-8-ene-3β-ol),24-亚甲基-24,25-二羟基羊毛甾醇(24-methylene-24,25-dihydrolanosterol),羊毛甾醇(lanosterol),4-甲基麦角甾-8,24(28)-二烯(4-methylergosta-8,24(28)-diene),麦角甾醇(ergosterol)等。脂解酶类(lipolytic enzyme),铁色素(ferrichrome),铁色素A。

【药理作用】玉米黑粉菌产生的蛋氨酸是机体生长、发育、维持及保持氮平衡所必须的氨基酸之一。在代谢过程中有着特殊的作用,即其含有可以转化的甲基(-CH3),参与对机体生命活动极其重要的甲基转换过程。通过甲基化与硫基转化作用,将各种有毒物质解毒。玉米黑粉菌能形成一种异生长素--吲哚乙酸(IAA),可刺激高等植物生长。此外,玉米黑粉菌还可以产生黑粉菌酸,可用作香料工业中合成麝香类的原料。也具有某种抗菌作用。

【性味】甘;平

【功能主治】健脾胃;利肝胆;安神。主肝炎;胃肠道溃疡;消化不良;疳积;失眠

【摘录】《中华本草》

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。