恶心

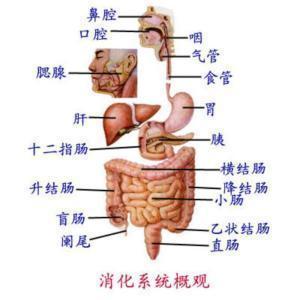

概述

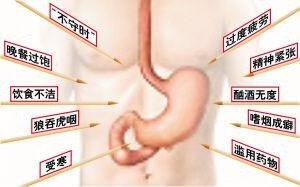

病因介绍

临床症状

起病急骤,常在食后2-24小时内发病。恶心、呕吐、腹痛、腹泻,呕吐与腹泻常同时存在或单独出现。呕吐物多为胃内发酵食物或残渣,腹泻每日数次或十余次,呈糊状或水样。病前有进食生冷、腐败、刺激性食物、暴饮暴食史。

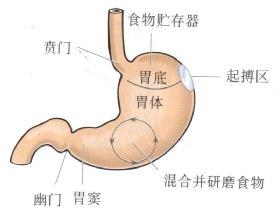

恶心呕吐、嗳气、消化不良、上腹部饱胀、烧灼、钝痛、疼痛无节律性,无饥饿痛与进餐后缓解的特点。常因刺激性食物或过冷过热而加重。

起病多缓慢,病程长达数年或数十年。恶心、呕吐、嗳气、反酸、流诞,上腹部疼痛,呈周期性发作,持续几天或几周,继而缓解,疼痛有与饮食有关的节律性,进食或内服碱性药物多可使疼痛缓解。

胃下垂

厌食、恶心、呕吐、嗳气、上腹不适、隐痛、易饱胀、便秘等。平卧减轻,餐后久站、劳累后加重。多见于瘦长型女性。

起病急,畏寒、发热、体温可达39℃以上,恶心、呕吐、伴有全身不适、酸痛,同时或数小时后出现腹痛及腹泻,稀便继之脓血便,量少,里急后重。重者排血水便、脱水、甚至发生休克。

恶心、呕吐、厌油、纳差、周身乏力、腹胀、腹泻,肝区疼痛。黄疸型发病急。有畏寒、发热,无黄疸型起病稍缓,大多不发热,似感冒样。

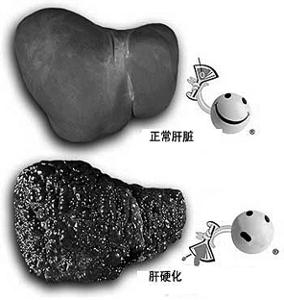

起病缓慢,食欲减退、恶心、呕吐、腹胀、腹泻、易疲乏、体重减轻,面容消瘦、面色晦暗、面颊部小血管扩张,蜘蛛痔或肝掌,可有鼻衄、齿龈出血、贫血及皮下瘀斑。

恶心呕吐同时有头晕、头痛、头胀、耳鸣、眼花、失眠和领项极紧。重时可有心悸、多汗、口干、面色苍白或潮红、视力模糊、手足震颤等表现,甚者见烦躁、抽搐、昏迷。

食欲不振、恶心、呕吐、上腹胀痛、尿少、夜尿多、失眠、嗜睡,水肿,紫绀。可有倦怠、乏力、心悸等表现。

恶心、呕吐、厌食,精神萎靡不振、疲乏、头晕、记忆力减退、淡漠、迟钝、嗜睡、昏迷,严重贫血是非常突出的症状,晚期可有出血倾向,鼻衄、齿龈出血和瘀斑甚为多见,还可发生呕血、便血、咯血、血尿、颅内出血等。

早期仅多尿、口渴、多饮、疲倦等表现,加重时出现食欲减退、恶心、呕吐、极度口渴、头痛、烦躁、嗜睡、呼吸深快、呼气有烂苹果味。后期严重脱水,尿量减少和尿闭,血压下降。心动过速,四肢厥冷。最终昏迷。

呕吐多为顽固性呕吐,食后即吐,吐前无恶心,吐时并无困难,同时伴有头痛、嗳气、呃逆、呼吸困难、皮肤发冷等精神、神经方面的症状。起病急,症状呈发作性,常有强烈的暗示性、高度情感性、自我中心倾问及丰富幻想性。

呕吐突然发作,发作时伴有头晕、头痛、面色苍白、出汗、体温改变、腹痛、心悸、呼吸急促、嗜睡、精神障碍、发作时突然开始,骤然终止,每次发作持续数秒至数十分钟,不超过24小时。发病年龄多在儿童期或青春期。

周期性发作的半侧头痛、恶心、呕吐、每次发作的性质相似,持续数小时至1~2天,间隔数天或数月不等,多在青春期前后起病,女性多见,病程经历多年,常在疲劳、紧张、情绪激动、睡眼欠佳、月经期、特定季节发病,可有家族史。

在高温、热辐射或强烈日光的环境条件下,起病急骤,面色苍白、恶心、呕吐、头昏、口渴、胸闷、心悸、多汗、四肢无力、面色潮红、皮肤灼热、脉搏与呼吸加快等。

美尼尔尼综合征

突发旋转性眩晕、恶心、呕吐、神志清、发作时病人闭目不敢睁眼,可有先兆耳鸣、波动性耳聋,发作后症状消失。

阑尾炎

早期有脐周或中上腹痛、恶心、呕吐、食欲不振,数小时后疼痛转移并固定于右下腹,呈持续性,伴阵发性加剧,一般只有低热无寒颤。

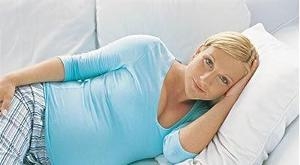

本来健康的已婚生育妇女,忽于清晨起床后呕吐,连续多天,常有困倦思睡、嗜食酸味的食品。可见于妊娠第二周,多发生于妊娠期5—6周左右,一般持续数周而消失。

小儿腹泻

小儿呕吐及溢乳、腹泻,腹泻每天数次至数十余次,粪便呈蛋花汤样,可混有白色乳块,轻微腹胀,排便前哭闹、肠鸣增加、烦躁、发热等。

上腹或下季肋部隐痛、胀痛、绞痛或右肩背、腰背部不适、伴上腹饱胀、嗳气、恶心、呕吐、呃逆、腹泻等消化不良症状。进食油性食物后症状多加重。可反复发作,间歇期可无症状。可有胆绞痛及急性胆囊炎发作史。

恶心、呕吐、食欲减退、体重明显下降、腹泻、体温升高、脉率增快、心律紊乱、心悸、多汗、气短、严重乏力、烦躁甚谵妄、失水、昏迷。有甲亢病史。

呕吐、发热,上腹痛,常于饱餐或饮酒后发病。多为持续性,少数呈束带状并向腰背部放射,仰卧时加重。

起病急,有高热、畏寒、全身酸痛、头痛、乏力、恶心、呕吐、腹泻等。多发生于流行季节。

起病缓慢,有慢性支气管炎等原发病史。明显紫绀、食欲不振、恶心呕吐、水肿。缺氧严重时可见烦躁不安、抽搐昏迷。可有倦怠、乏力、心悸、呼吸困难等表现。

颈椎骨质增生

颈、肩部疼痛,手臂部麻木、可有恶心、呕吐,并有与颈部活动有关的头痛、眩晕,全身发麻、双下肢无力,多发生于40岁以上。

胸骨后或心前区突发剧痛,与呼吸运动无关,向左肩臂或咽喉等处放射,疼痛持续半小时以上,经休息及含服硝酸甘油无效,伴恶心、呕吐、大汗淋漓、四肢厥冷、心率增快、心律失常等。

疾病诊断

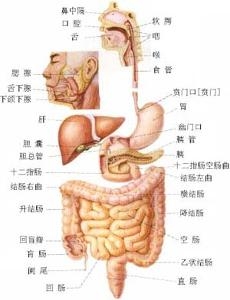

饭后出现上腹痛、吐酸水、暖气、灼热,甚至还有恶心、呕吐、呕血、便血,很可能是患了胃炎或溃疡。进食时有胸骨后疼痛感,下咽受阻、停顿,且时轻时重者,提示患者可能有食管炎、食管憩室或食管早期癌。右上腹痛,伴有恶心,厌油等,应考虑是否患有肝胆疾病。饭后胸腹疼痛,伴有心慌、气短、憋闷感,应警惕心血管病。

疾病治疗

恶心的治疗主要是病因治疗及对症治疗,由于引起恶心的原因非常广泛,所以要认真的寻找病因,才能根治。对症治疗主要是服一些止吐药物,常用的有:吗丁啉—为促胃动力药,对胃排空时间延长引起的消化不良性恶心呕吐;感染性疾病引起的恶心;或放射治疗以及服用治疗帕金森氏病药物引起的恶心均有效。口服每次l片,每日3~4次,饭前半小时服。

乘晕宁或眩晕停:用于因晕车、船引起的恶心也可用于妊娠呕吐。每次l片,于乘车、船前半小时服。

维生素B6:用于妊娠呕吐,每次10~20毫克,每日3次口服。

症状危害

1.恶心通常是有害的,但它可能是更严重的疾病的一种征象。一些严重疾病可能导致恶心或呕吐症状,包括脑震荡、脑脊膜炎(脑的颅内脊膜的感染)、肠梗阻、阑尾炎和脑肿瘤。

2.另一种令人担心的疾病就是脱水。成人有很低的变成脱水的危险性,因为他们能够感觉出脱水的症状(如逐渐强烈的口渴感和嘴唇、口腔干裂)。但儿童确有很高的变成脱水的危险性,尤其是当他们正好有腹泻的时候,因为小儿经常不能够说出脱水的症状口渴等。照顾病儿的成年人一定要意识到这些可以看到的脱水征象:最唇和口腔干裂、凹眼征、呼吸急促和脉跳加快等。

注意事项

恶心是咽后部和(或)胃部的一种不适感觉,并可引起呕吐。恶心有时候,甚至比呕吐给病人带来更大的痛苦。呕吐是指胃内容物从口排除。此反射过程受大脑呕吐中枢控制。它可以由于各种刺激引起,例如:气味、味道、疼痛、运动、低血流量等。一个人感觉恶心时都会不想吃东西。但人不能长期不摄入食物。每2至3个小时吃少量的东西,或许可以成为一个很好的解决方法。在这种状态下,一个均衡的食谱相对于吃进去东西来讲,显得是次要的。

在恶心的时候,要尽量避免饮用柑橘类的果汁(如:橙汁、柚子汁、菠萝汁等),因其蕴含的酸能刺激胃部。而苹果汁、葡萄汁、鸡汤、清茶、运动饮料,可以缓慢地饮用。

如果被清晨恶心的问题困扰时,可在早上醒来的时候吃一些饼干。同时,起床的动作尽量缓慢。避免香辣、油腻和油炸等浓味道的食品。

恶心是一种对食物反感,或是想立即将食物经口吐出的主管感觉,恶心严重者,可有神经功能紊乱的表现,如皮肤苍白,心动过缓或过速,血压下降等,可以与呕吐同时并见。用了上述的方法,如果你的恶心问题还是没有得到解决,可以应用调理肠胃的肠胃调神剂,呕吐可以很快得到控制。

预防

饭后恶心时,首先,可吃点苏打饼干或酸的蜜饯,或选择冷的或温的食物来取代热的食物。避免太咸的、太油腻的和太甜的食物。其次,要远离令自己不适的味道、视觉和声音,摄取新鲜的空气。第三,缓慢的散步也可以减缓恶心感,或是在恶心的时候选择睡上一觉。但要注重的是:假如恶心时间较久或伴有其他严重不适症状时,应及早看医生。

医学术语

证名。一作恶心。胃气上逆,泛恶欲吐之证。《诸病源候论》卷二十一:“恶心者,由心下有停水积饮所为也。”“水饮之气不散,上乘于心,复遇冷气所加之,故令火气不宣,则心里澹澹然,欲吐,名为恶心也。”《罗氏会约医镜》卷八:“恶心者,胃口作逆,兀兀欲吐欲呕之状,或又不能呕吐,觉难刻过,此曰恶心,而实胃口之病也。其症之因,则有寒,有食,有痰,有宿水,有火邪,有秽气所触,有阴湿伤胃,或伤寒疟痢诸邪之在胃口者,皆能致之。”宜辨明虚实。实邪恶心,来速去亦速,邪去则止。虚邪恶心,必待胃气来复方愈。其治脾胃不和者,宜和胃理气;胃有寒邪者,宜温中;胃中热者,宜清火;感受暑热或火盛烦躁恶心者;胃有痰湿者,宜燥湿化痰;胃有食滞者,宜消导;脾胃虚弱者,宜健脾和胃;脾肾虚寒者,宜温补脾肾。

西医恶心为上腹部不适和紧迫吐欲的感觉。可伴有迷走神经兴奋的症状,如皮肤苍白、出汗、流涎、血压降低及心动过缓等,常为呕吐的前奏。

紧急护理

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。