响铃豆

形态特征

植株

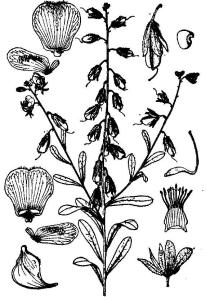

多年生直立草本,基部常木质,体高30-60 (-80) 厘米;植株或上部分枝,通常细弱,被紧贴的短柔毛。

多年生直立草本,基部常木质,体高30-60 (-80) 厘米;植株或上部分枝,通常细弱,被紧贴的短柔毛。

叶

托叶细小,刚毛状,早落;单叶,叶片倒卵形、长圆状椭圆形或倒披针形,长1-2.5厘米,宽0.5-1.2厘米,先端钝或圆,具细小的短尖头,基部楔形,上面绿色,近无毛,下面暗灰色,略被短柔毛;叶柄近无。

托叶细小,刚毛状,早落;单叶,叶片倒卵形、长圆状椭圆形或倒披针形,长1-2.5厘米,宽0.5-1.2厘米,先端钝或圆,具细小的短尖头,基部楔形,上面绿色,近无毛,下面暗灰色,略被短柔毛;叶柄近无。

花

总状花序顶生或腋生,有花20-30朵,花序长达20厘米,苞片丝状,长约1毫米,小苞片与苞片同形,生萼筒基部;花梗长3-5毫米;花萼二唇形,长6-8毫米,深裂,上面二萼齿宽大,先端稍钝圆,下面三萼齿披针形,先端渐尖;花冠淡黄色,旗瓣椭圆形,长6-8毫米,先端具束状柔毛,基部胼胝体可见,冀瓣长圆形,约与旗瓣等长,龙骨瓣弯曲,几达90度,中部以上变狭形成长喙;子房无柄。

果

荚果短圆柱形,长约10毫米,无毛,稍伸出花萼之外;种子6-12颗。

花果期

花果期5月至12月间。

生长环境

生荒地路旁及山坡疏林下。海拔200-2800米。

分布范围

主要价值

本种可供药用,可清热解毒,消肿止痛,治跌打损伤,关节肿痛等症。试用于抗肿瘤有效,主要对鳞状上皮癌,基底细胞癌疗效较好。

【来源】豆科野百合属植物响铃豆Crotalaria albida Heyne,以根及全草入药。夏秋采,洗净切碎,晒干。

【功能主治】清热解毒,止咳平喘,截疟。用于尿道炎,膀胱炎,肝炎,胃肠炎,痢疾,支气管炎,肺炎,哮喘,疟疾;外用治痈肿疮毒,乳腺炎。

毒性

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。