髋外侧肿胀压痛

原因

(一)发病原因

(二)发病机制

老年人骨质疏松,肢体不灵活,当下肢突然扭转,跌倒或使大粗隆直接触地致伤,甚易造成骨折。由于粗隆部受到内翻及向前成角的复合应力,引起髋内翻畸形和以小粗隆为支点的嵌压形成小粗隆蝶形骨折,亦可由髂腰肌突然收缩造成小粗隆撕脱骨折。粗隆部骨质松脆,故骨折常为粉碎型。

检查

鉴别诊断

1、髋部酸胀不适:髋臼发育不良所致的酸胀起初会位于膝关节,之后主要位于髋部、大腿根部、腹股沟区。初期表现为髋部的酸胀不适,久站或长时间行走后加重,休息后一般会稍有好转。多数患者会以为是劳累或者扭伤的缘故,而未加以重视。

髋臼发育不良又称髋关节半脱位,是指髋臼未能得到良好发育而形成的一种髋部畸形。其主要病理改变表现为髋臼变浅,致使髋臼对股骨头的包容与覆盖不足。由于上述病理改变会使髋关节负重面积减小,单位面积上的压力明显增高,逐步引起关节软骨的损伤与退变,最终导致髋关节骨关节炎的发生,产生髋关节疼痛以及活动受限。因此,髋臼发育不良的致残率很高。

小儿髋关节半脱位,又叫小儿髋关节错缝,小儿髋关节一过性滑膜炎。发病年龄5―10岁多见,2―5岁次之,10---15岁又次之,偶有成人发生者(多为女性)。本病是儿童的多发病,女性儿童多于男性,约为6:4。此病发生后绝大多数患者必需借助手法复位方可痊愈,否则,会产生不良后果。

2、髋关节痛:民间俗称为胯股痛。在医学上,我们称其为髋关节痛,简称髋痛,表现为髋关节或关节周围令人难受的疼痛。引起髋痛的病因很多,不同年龄段各有其主要原因。

3、股髋撞击症:主要表现为髋部疼痛,在变换髋部姿势时有弹响声,或者关节突然卡住的感觉。患侧髋部力量下降,急速奔跑或单腿支撑困难。严重的患者甚至不能侧卧。痛会使腿无法张髋关节开、连走路时也可能感觉疼痛,以成人较多见的是慢性风湿性关节炎或退化性髋关节症。儿童若出现这种情况,可能是骨症之一的『佩特兹病』。

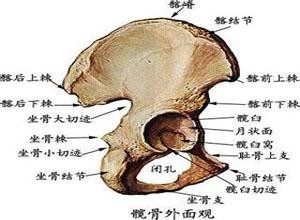

【主要诊断依据】

1.伤后髋部疼痛,不能站立和行走;

2.髋外侧肿胀、压痛;

3.下肢外旋和短缩畸形明显,活动受限,有轴向叩击痛;

4.X线检查。

缓解方法

(一)治疗

1.牵引疗法适应所有类型的粗隆间骨折。对无移位的稳定性骨折并有较重内脏疾患不适于手术者;骨折严重粉碎骨质疏松者,不适宜内固定及病人要求用牵引治疗者均适用。一般选用Russell牵引法,肢体安置在带有屈膝附件的托马架上,亦可用胫骨结节牵引。Russell牵引的优点是可控制患肢外旋,对Ⅰ、Ⅱ型稳定性骨折,牵引8周,然后活动关节,用拐下地,但患肢负重须持12周骨折愈合坚实之后才可,以防髋内翻的发生。

注意事项:

(1)牵引重量要足够,约占体重的1/7,否则不足以克服髋内翻畸形。

(2)持续牵引过程中,要保持足够牵引维持重量,一旦髋内翻畸形矫正后,不可减重太多,需保持占体重1/7~1/10的重量,以防髋内翻畸形复发。

(3)牵引应维持足够时间,一般均应超过8~12周,骨折愈合初步坚实后去牵引,才有可能防止髋内翻的再发。此方法的缺点是,膝关节长期处于伸直位,易于发僵,需要很好地康复以恢复膝关节屈伸活动。因此,去牵引后重点练习膝关节活动,然后扶拐下地,16周后,患肢才逐步完全负重。由于牵引治疗高龄粗隆间骨折病死率高,Horowitz报道为34.6%,所以目前牵引治疗已较少应用。

2.手术治疗

手术治疗的根本目的是,对股骨转子间骨折进行牢固的固定。而固定是否牢固取决于以下因素:

①骨骼质量。

②骨折类型。

③复位。

④内固定物的设计。

⑤内固定材料的置放位置。

近年来,治疗股骨转子间骨折的内固定材料不断发展更新,其中常用的标准内固定物可分为两类:

(1)滑动加压螺钉加侧方钢板固定:20世纪70年代,滑动加压螺钉加侧方钢板开始应用于股骨转子间骨折的治疗。其基本原理是将加压螺钉插入股骨头颈部以固定骨折近端,在其尾部套入一侧方钢板以固定骨折远端。Sanstegard等人对Richards钉板固定的研究表明,骨折固定后,大部分负荷由Richards钉板承担,而骨折部位所承受负荷很小。另外,加压螺钉穿出股骨头、加压螺钉切割股骨头等情况极少发生。Gurtler等人对不稳定型股骨转子间骨折,应用髓腔内固定(如Enders针)及加压螺钉加侧方钢板固定后的比较研究,发现后者的固定强度较前者高5倍。

由于滑动加压螺钉加侧方钢板系统固定后承受大部分负荷直至骨折愈合;固定后股骨颈干角自然恢复,骨折端特别是骨距部分可产生加压力,目前已成为股骨转子间骨折的常用标准固定方法。对不稳定的粉碎型股骨转子间骨折,传统的转子部截骨及股骨干内移等提高稳定性的方法,也很少应用。

操作步骤:Richards钉板,DHS。

③通过导针攻丝。

④拧入相应的加压螺钉。

⑦取出导针。

(2)髓内固定:目前常用的髓内固定可分为两类,股骨髁-股骨头髓内针和股骨头-髓腔内针。

①股骨髁-股骨头髓内针:1950年Leizius首先应用髓内针自股骨中段向股骨头穿入,以固定股骨转子间骨折。1964年Kuntcher将其入点移至股骨内髁。由于股骨内髁皮质较薄,软组织覆盖少,因此更容易插入髓内针。1970年Enders等人首先应用3根较细而且更有弹性的髓内针,治疗股骨转子间骨折。与Kuntcher髓内针相比,Enders针更容易插入。在股骨转子部可分别放置于压力、张力骨小梁处,提高固定的稳定性。在20世纪70~80年代曾得以广泛应用。

Enders针固定的优点:

B.病人肢体功能恢复快。

C.感染率低。

Enders针在广泛应用中,也暴露出一些缺点,其中有,术后膝关节疼痛;髓内针脱出;髓内针穿出股骨头;术后外旋畸形愈合等。近年来,Enders针的应用逐渐减少。

②股骨头-髓腔内针:股骨头髓腔内针固定股骨粗隆间骨折在近年来有很大发展,主要有Gamma钉、Russell-Tayler。重建钉、Uniflex钉等。其特点是通过髓内针插入一螺栓至股骨头颈(Interlocking)。其优点:A.有固定角度的螺栓,可使股骨颈干角完全恢复。B.可有效防止旋转畸形。C.骨折闭合复位,髓内固定使骨折端干扰减少,提高骨折愈合率。D.中心位髓内固定,内固定物所受弯曲应力较钢板减少,内固定物断裂发生率降低。目前股骨头髓腔内针已逐渐成为股骨转子间骨折,特别是粉碎、不稳定型的首选固定方法。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

髋外侧

髋外侧