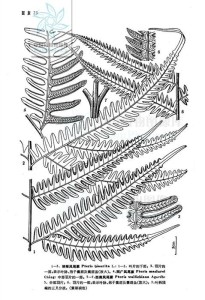

狭眼凤尾蕨

形态特征

植株高70-110厘米。根状茎直立,木质,粗壮,粗2-2.5厘米,先端密被褐色鳞片。叶簇生;柄长40-60厘米,基部粗3-5毫米,浅褐色并被鳞片,向上为禾秆色至浅绿色,稍有光泽,无毛,偶有少数鳞片,上面有狭纵沟;叶片长圆状卵形,长40-55厘米,宽20-30厘米,二回深羽裂(或基部三回深羽裂);侧生羽片8-10对,斜展,对生,下部的有短柄,相距3-5厘米,上部的无柄,阔披针形,长15-20厘米,宽3-5.5厘米,先端具长约2-3厘米的狭披针形长尾,基部阔楔形,篦齿状深羽裂达到羽轴两侧的阔翅(宽达8毫米),顶生羽片的形状、大小及分裂度与中部的侧生羽片相同,但有长约1.5厘米的柄,最下一对羽片的基部下侧有1片(有时2片)篦齿状深羽裂的小羽片,形状和上侧的羽片相同但较短小;裂片20-25对,互生,近平展,缺刻钝圆,间隔宽2-5毫米,镰刀状阔披针形至镰刀状长圆形,长1.8-3.5厘米,宽5-7毫米,顶部稍狭,先端钝圆,基部稍扩大,全缘。羽轴下面隆起,禾秆色,光滑,上面有浅纵沟,沟两旁有短刺。叶脉稍隆起,两面均明显,裂片基部上侧一小脉与其上一片裂片的基部下侧一小脉联结成一个弧形脉,在羽轴两侧各形成1列狭长的并与羽轴平行的网眼,在弧形脉上有5-6条伸向叶缘的单一小脉,网眼外的小脉除顶部2-3对为单一外,其余均自基部以上分为二叉,斜向上。叶干后厚纸质,灰绿色,无毛;叶轴禾秆色,光滑,上面有狭纵沟。囊群线形,沿裂片边缘延伸,裂片最先端不育;囊群盖同形,浅褐色,膜质,全缘,宿存。

植株高70-110厘米。根状茎直立,木质,粗壮,粗2-2.5厘米,先端密被褐色鳞片。叶簇生;柄长40-60厘米,基部粗3-5毫米,浅褐色并被鳞片,向上为禾秆色至浅绿色,稍有光泽,无毛,偶有少数鳞片,上面有狭纵沟;叶片长圆状卵形,长40-55厘米,宽20-30厘米,二回深羽裂(或基部三回深羽裂);侧生羽片8-10对,斜展,对生,下部的有短柄,相距3-5厘米,上部的无柄,阔披针形,长15-20厘米,宽3-5.5厘米,先端具长约2-3厘米的狭披针形长尾,基部阔楔形,篦齿状深羽裂达到羽轴两侧的阔翅(宽达8毫米),顶生羽片的形状、大小及分裂度与中部的侧生羽片相同,但有长约1.5厘米的柄,最下一对羽片的基部下侧有1片(有时2片)篦齿状深羽裂的小羽片,形状和上侧的羽片相同但较短小;裂片20-25对,互生,近平展,缺刻钝圆,间隔宽2-5毫米,镰刀状阔披针形至镰刀状长圆形,长1.8-3.5厘米,宽5-7毫米,顶部稍狭,先端钝圆,基部稍扩大,全缘。羽轴下面隆起,禾秆色,光滑,上面有浅纵沟,沟两旁有短刺。叶脉稍隆起,两面均明显,裂片基部上侧一小脉与其上一片裂片的基部下侧一小脉联结成一个弧形脉,在羽轴两侧各形成1列狭长的并与羽轴平行的网眼,在弧形脉上有5-6条伸向叶缘的单一小脉,网眼外的小脉除顶部2-3对为单一外,其余均自基部以上分为二叉,斜向上。叶干后厚纸质,灰绿色,无毛;叶轴禾秆色,光滑,上面有狭纵沟。囊群线形,沿裂片边缘延伸,裂片最先端不育;囊群盖同形,浅褐色,膜质,全缘,宿存。

生长环境

生于稍干燥的疏阴之地,海拔250-1500米。

分布范围

产台湾(高雄、阿里山)、海南、广东(珠江口沿海岛屿、汕头)、广西(百色)、云南(莲江,临沦、勐海、思茅、允景洪、易武、金平、河口、芒市)。也产于中南半岛、印度、斯里兰卡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、大洋洲、马达加斯加、牙买加、巴西等热带地区。

主要价值

繁殖方法

播种在叶背条线形孢子囊尚未成熟时,用塑料袋将其整个叶片套好,待到叶片孢子成熟散落后剪下套袋叶片.收集孢子以备播种。播种可播在小苔上,困其保温性能好,置于半阴处.可加速孢子发芽;当小苗高1~2厘米时.收其切块分裁于小盆内 亦可播于腐叶土上,先把腐叶土过筛后置于锅内蒸炒消毒. 再装入盛有少量碎砖粒或木炭屑作排水层的浅盆中.把盆放人池中浸水,待干燥的腐叶土湿润后.将盆端出,把孢子均匀撒播于土表,因孢子颗粒细小不要覆土.盆口用玻璃或塑料薄膜盖严实.把浅盆艘在避光阴湿她.保持20~23℃ 的温度,经常揭开覆盖物喷雾保湿,约经30 天后,孢子即可萌发长出叶状原始体,待其布满盆面后,将其切割成小块带土移栽于小盆中。

栽培技术

移栽

5月份结合对老植株换盆时进行,将株丛带根切分为数株,每株带叶3~5片,分别上盆栽植,成为2株或2株以上新的植株。

换盆

风尾蕨常年翠绿,宜用紫砂晦盆或釉晦盆,色泽用深紫、浅红、淡黄为佳,盆形以较浅的圆盆、六角盆为多 盆土要求肥沃疏松、排水通气性好而富吉腐殖质,笔者常用腐叶土、泥炭土或田园土、砻糠灰或细河砂等量配制成培养土。上盆和换盆通常结合分株繁殖和孢子繁殖时进行。一般每隔2—3年换一次盆。

养护

养护管理风尾蕨喜湿润、凉爽的环境,耐阴性强. 室外栽培应遮阳50%~60%或置于树荫下为佳生长期应勤浇水并多往叶面喷水,宜经常保持土壤和植株湿润,切忌盆土长时间过湿或盆内积水 每月浇施l~2次稀薄液肥。冬季在5℃ 以上方可安全越冬。

本种提示

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

本种易与线羽凤尾

本种易与线羽凤尾