牵涉痛

病因

某些内脏器官病变时,在体表一定区域产生感觉过敏或疼痛感觉的现象,称为牵涉痛。例如阑尾炎的早期,疼痛常发生在上腹部或脐周围;心肌缺血或梗塞,常感到心前区、左肩、左臂尺侧或左颈部体表发生疼痛;胆囊疾患时,常在右肩体表发生疼痛等等。

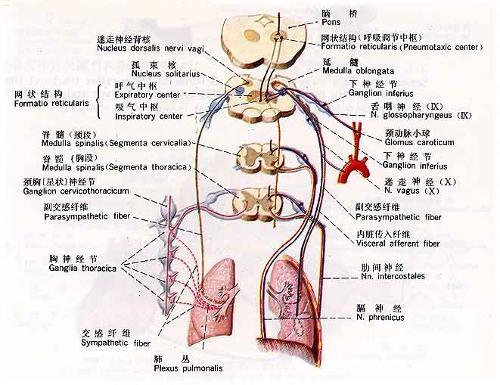

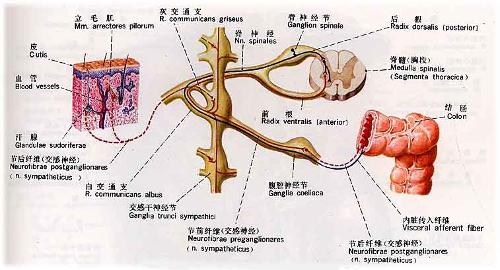

牵涉痛是内脏痛觉的一种重要生理特性,引起牵涉痛的结构基础可能是:(1)病变脏器的初级感觉纤维进入脊髓后一方面终止于特有的二级神经元,另一方面以侧支终于有关躯体结构感觉传导的神经元。(2)病变脏器与相应躯体结构的初级感觉纤维终于同一个二级神经元;(3)初级感觉神经元周围突有不同侧坛分布于内脏及相应躯体结构。

(1)会聚学说:此学说认为由于内脏和体表的痛觉传入纤维在脊髓同一水平的同一个神经元会聚后再上传至大脑皮质,由于平时疼痛刺激多来源于体表。因此大脑依旧习惯地将内脏痛误以为是是体表痛,于是发生牵涉痛。

(2)易化学说:此学说认为内脏传入纤维的侧支在脊髓与接受体表痛觉传入的同一后角神经元构成突触联系,从患痛内脏来的冲动可提高该神经元的兴奋性。从而对体表传入冲动产生易化作用,使微弱的体表刺激成为致痛刺激产生牵涉痛。

牵涉痛的生理意义:

诊断

某些内脏器官病变时,在体表一定区域产生感觉过敏或疼痛感觉的现象,称为牵涉痛。例如阑尾炎的早期,疼痛常发生在上腹部或脐周围,心肌缺血或梗塞,常感到心前区、左肩、左臂尺侧或左颈部体表发生疼痛,胆囊疾患时,常在右肩体表发生疼痛等。

鉴别

牵涉痛又称根性痛或内脏性痛,在临床上腰骶部有多种具有牵涉痛的综合征,如骶髂关节综合征、臀部肌筋膜综合征等。种疼痛的定位不清,深部钻痛难以形容。很少见到感觉运动的改变。

放射痛又称根性痛,是指病人除感觉患病器官的局部疼痛外,还出现远离该器官的某部体表或深部组织的疼痛。临床上的腰椎间盘突出症、椎管狭窄症最为常见。这种疼痛的定位清楚,剧痛呈触电样,常可见到感觉及运动功能改变。

预防

由于疼痛对身体健康具有防御和保护意义,并非一切疼痛都是严重疾病的后果,因此并非所有疼痛均须止痛。对于如果消除疼痛,疾病确诊便会产生疑问的病例,在确诊前不应轻率地使用镇痛药。为了解除长期迁延的慢性痛的痛苦,病人也宜首先建立战胜疼痛的信心,学会在疼痛和痛苦存在的情况下进行正常生活乃至维持工作的艺术,必要时配合适当的休息和物理疗法。体表结构的浅表性疼痛,一般用非麻醉性止痛药即可缓解。躯体深部痛以及内脏痛常需使用成瘾性较弱的人工合成镇痛药,如哌替啶。晚期癌症所致的顽痛常不得不求助于止痛作用最强的吗啡,此时不必顾及其成瘾性;必要时亦可采用止痛性外科手术。对于精神紧张或心理因素较强的疼痛患者,可应用镇静药和配合进行心理疗法。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。