冠状动脉

类型

左、右冠状动脉的分支及其终末支,在心脏胸肋面变异较小,而在膈面变异较大。采用Schlesinger等的分类原则,将冠状动脉的分布分为三型:

1、右优势型:右冠状动脉在膈面除发出后降支外,并有分支分布于左室膈面的部分或全部。

1、右优势型:右冠状动脉在膈面除发出后降支外,并有分支分布于左室膈面的部分或全部。

2、均衡型:两侧心室的膈面分别由本侧的冠状动脉供血,它们的分布区域不越过房室交点和后室间沟,后降支为左或右冠状动脉末梢,或同时来自两侧冠状动脉。

3、左优势型:左冠状动脉除发出后降支外,还发出分支供应右室膈面的一部分。据我国调查,右优势型约占65%,均衡型约占29%,左优势型约占6%。

上述分型方法主要依据冠状动脉的解剖学分布,但左心室的厚度在极大多数心脏大大超过右心室,所以,从血液供应量来说,左冠状动脉永远是优势动脉。

分支

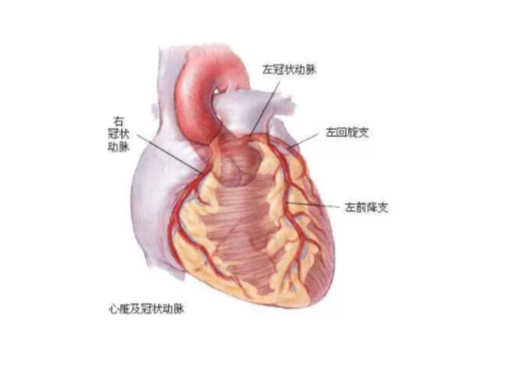

左冠状动脉为一短干,发自左主动脉窦,经肺动脉起始部和左心耳之间,沿冠状沟向左前方行3~5mm后,立即分为前室间支和旋支。前室间支沿前室间沟下行,绕过心尖切迹至心的膈面与右冠状动脉的后室间支相吻合。沿途发出:

(2) 外侧支,分布于左室前壁大部及前室间沟附近的右室前壁;

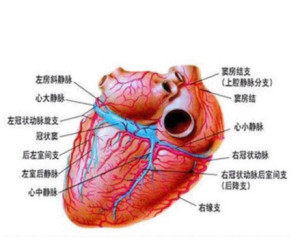

(3)室间隔支,分布于室间隔前2/3。旋支沿冠状沟左行,绕过心钝缘时发出粗大的左缘支分布于左室外侧缘;至心后面时发出较小的分支分布至左房与左室。右冠状动脉起自右主动脉窦,经肺动脉根部及右心耳之间,沿右冠状沟行走,绕过心右缘,继续在膈面的冠状沟内行走,在房室交点附近发出后降支,即后室间支。

(1) 动脉圆锥支,分布于动脉圆锥,与左冠状动脉的同名支吻合。

(3)窦房结支,在起点附近由主干分出(占60.9%,其余39.1%起自左冠状动脉);

(5) 后室间支,为右冠状动脉的终支,与左冠状动脉的前室间支相吻合,沿途分支至左、右心室后壁、及分室间隔支至室间隔后1/3。

供血关系

根据冠状动脉分支的走向及分布的位置,不难推测其营养心脏的部位。

2、左室:其血液供应50%来自于左前降支,主要供应左室前壁和室间隔,30%来自回旋支,主要供应左室侧壁和后壁,20%来自右冠状动脉(右优势型),供应范围包括左室下壁(膈面) 、后壁和室间隔。但左优势型时这些部位由左旋支供血,均衡型时左右冠脉同时供血。

3、室间隔:前上2/3由前降支供血,后下1/3由后降支供血。

3、室间隔:前上2/3由前降支供血,后下1/3由后降支供血。

4、传导系统:窦房结的血液60%由右冠状动脉供给,40%由左旋支供给;房室结的血液90%由右冠状动脉供给,10%由左旋支供给;右束支及左前分支由前降支供血,左后分支由左旋支和右冠状动脉双重供血,所以,临床上左后分支发生传导阻滞较少见。左束支主干由前降支和右冠状动脉多源供血。

功能

人体各组织器官要维持其正常的生命活动,需要心脏不停地搏动以保证血运。而心脏作为一个泵血的肌性动力器官,本身也需要足够的营养和能源,供给心脏营养的血管系统,就是冠状动脉和静脉,也称冠脉循环。冠状动脉是供给心脏血液的动脉,起于主动脉根部,分左右两支,行于心脏表面。正常情况下,它对血液的阻力很小,小于总体冠状动脉阻力的5%,从心外膜动脉进入心壁的血管,一类呈丛状分散支配心室壁的外、中层心肌;一类是垂直进入室壁直达心内膜下(即穿支),直径几乎不减,并在心内膜下与其它穿支构成弓状网络,然后再分出微动脉和毛细血管。丛支和穿支在心肌纤维间形成丰富的毛细血管网,供给心肌血液。由于冠状动脉在心肌内行走,显然会受制于心肌收缩挤压的影响。也就是说,心脏收缩时,血液不易通过,只有当其舒张时,心脏方能得到足够的血流,这就是冠状动脉供血的特点。

人体各组织器官要维持其正常的生命活动,需要心脏不停地搏动以保证血运。而心脏作为一个泵血的肌性动力器官,本身也需要足够的营养和能源,供给心脏营养的血管系统,就是冠状动脉和静脉,也称冠脉循环。冠状动脉是供给心脏血液的动脉,起于主动脉根部,分左右两支,行于心脏表面。正常情况下,它对血液的阻力很小,小于总体冠状动脉阻力的5%,从心外膜动脉进入心壁的血管,一类呈丛状分散支配心室壁的外、中层心肌;一类是垂直进入室壁直达心内膜下(即穿支),直径几乎不减,并在心内膜下与其它穿支构成弓状网络,然后再分出微动脉和毛细血管。丛支和穿支在心肌纤维间形成丰富的毛细血管网,供给心肌血液。由于冠状动脉在心肌内行走,显然会受制于心肌收缩挤压的影响。也就是说,心脏收缩时,血液不易通过,只有当其舒张时,心脏方能得到足够的血流,这就是冠状动脉供血的特点。

人心肌的毛细血管密度很高,约为2500根/mm2,相当于每个心肌细胞伴随一根毛细血管,有利于心肌细胞摄取氧和进行物质交换。同时,冠状动脉之间,尚有丰富的吻合支或侧支。冠状动脉虽小,但血流量很大。占心排血量的5%,这就保证了心脏有足够的营养,维持它有力地昼夜不停地跳动。冠状静脉伴随冠状动脉收集代谢后的静脉血,归流于冠状静脉窦,回到右心房。如果冠状动脉突然阻塞,不能很快建立侧支循环,常常导致心肌梗塞。但若冠状动脉阻塞是缓慢形成的,则侧支可逐渐扩张,并可建立新的侧支循环,起代偿的作用。

侧支循环

在冠状动脉及其分支之间存在着许多侧支或吻合支,它是一种潜在的管道,平时在冠状动脉供血良好的生理情况下,这些侧支或吻合支并不参予冠状动脉的循环,只有当冠脉主干发生狭窄或阻塞,而侧支血管两端出现压力差时,或某些足够强的刺激出现时(如严重缺氧),它们才开放并得以发展。血液便可通过这些侧支绕过阻塞部位将血液输送到远侧的区域。这些吻合支逐渐变粗,血流量逐渐增大,便可取代阻塞的冠状动脉以维持对心脏的供血,这些通过侧支或吻合支重新建立起来的循环称为侧支循环。但吻合支或侧支血管的存在并不能说明都有侧支循环的功能,这是因为侧支循环的发展成熟需要较长的时间,且血流量较小,对心肌的保护作用有限。那么,影响侧支循环形成的因素有哪些呢?

(1) 冠状动脉阻塞发展的速度。病理生理学最新研究证实,冠状动脉粥样硬化始于儿童及青少年,并随着年龄的增长逐渐加重,局部缺血也日益明显,从而使吻合支的血管发生扩张,血流量增加,补偿缺血心肌的血液供应,这就建立了该部位的侧支循环。如果冠状动脉突然闭塞,侧支循环就不能形成,从而导致心肌梗塞。

影响因素

机体在不同的状态下,心脏的每搏输出量及其本身能量的消耗是不一样的,因此冠脉血流量也不一样。在安静状态下,人冠脉血流量为每百克心肌每分钟60ml~80ml,中等体重的人,总的冠脉血流量为225ml/min,占心输出量的4%~5%。当心肌活动加强时,冠脉达到最大

舒张状态,冠脉血流量可增加到每百克心肌每分钟300ml~400ml,所以,冠脉血流量的多少主要取决于心肌的活动。由于冠脉血管的大部分分支深埋于心肌内,因此心肌的节律性舒缩对冠脉血流发生很大影响,对左冠脉影响更大。动脉试验表明,心脏收缩期冠脉血流急剧减少,这是因为心脏对心腔产生的压力必须超过主动脉压(即冠脉灌注压)才能发生射血。因此,心肌深层(心内膜下心肌)的血管受压最大而血流最少,甚至一些血流因受压而向心外膜血管倒流。射血开始后,主动脉压力升高,冠状动脉主干内的血流略有增加。只有当心脏舒张开始,心肌内压力急剧下降,血管外压力解除,在主动脉压力(舒张压)的驱动下,冠状动脉血流才大大增加。一般来说,左心室在收缩期的冠脉血流量只有舒张期的20%~30%,由此可见,舒张期的主动脉压(舒张压)和舒张期的长短(与心率有关)是决定冠脉血流的两个十分关键性因素。体循环的外周阻力增大,舒张压升高,则冠脉血流量增多;当心率加快时,由于心动周期的缩短主要是心舒期缩短,故冠脉血流量减少。

舒张状态,冠脉血流量可增加到每百克心肌每分钟300ml~400ml,所以,冠脉血流量的多少主要取决于心肌的活动。由于冠脉血管的大部分分支深埋于心肌内,因此心肌的节律性舒缩对冠脉血流发生很大影响,对左冠脉影响更大。动脉试验表明,心脏收缩期冠脉血流急剧减少,这是因为心脏对心腔产生的压力必须超过主动脉压(即冠脉灌注压)才能发生射血。因此,心肌深层(心内膜下心肌)的血管受压最大而血流最少,甚至一些血流因受压而向心外膜血管倒流。射血开始后,主动脉压力升高,冠状动脉主干内的血流略有增加。只有当心脏舒张开始,心肌内压力急剧下降,血管外压力解除,在主动脉压力(舒张压)的驱动下,冠状动脉血流才大大增加。一般来说,左心室在收缩期的冠脉血流量只有舒张期的20%~30%,由此可见,舒张期的主动脉压(舒张压)和舒张期的长短(与心率有关)是决定冠脉血流的两个十分关键性因素。体循环的外周阻力增大,舒张压升高,则冠脉血流量增多;当心率加快时,由于心动周期的缩短主要是心舒期缩短,故冠脉血流量减少。

临床上因用药不当导致血压过低、或心动过速而诱发心绞痛者,原因就在于此。心脏收缩对右冠脉血流的影响不太大,这是因为右室壁较薄,右心腔压力低,心肌收缩对心肌内血管的挤压作用小的缘故。但右心室肥厚的病人,心肌挤压作用也不容忽视。 冠状动脉血流量受多种因素的调节,但最主要的是心肌本身的代谢水平,而神经和激素对冠状动脉血流的调节作用是次要的。心肌收缩的能量来源几乎唯一地依靠氧化代谢。心脏无时无刻不在跳动,故耗氧量较大。人体即使处于安静状态时,每百克心肌每分钟耗氧量也达7ml~9ml,冠脉血流经心脏后,其中65%~70%的氧被心肌摄取,因此,心肌提高从单位血液中摄取氧的潜力较小。当机体剧烈运动或精神紧张时,心肌的舒缩活动增强,耗氧量也相应增加。此时,机体主要通过冠脉血管舒张,即增加冠脉血流量的途径来满足心肌对氧的需求。实验研究证明,冠脉血流量与心肌代谢水平成正

比。在切断支配心脏的神经后,这种关系仍旧存在,也就是说,当心肌耗氧量增加或心肌组织中的氧分压降低时,即可引起冠状动脉舒张。实际上,低氧时冠脉血管舒张并非由低氧直接引起的,而是由某些代谢产物作用的结果。研究表明,心肌的代谢产物如:腺苷、H+、二氧化碳、乳酸、缓激肽和前列腺素E等,均可引起冠状动脉舒张,而腺苷被认为起着最重要的作用,因为腺苷具有强烈的舒张小动脉的作用。至于神经和激素对冠状动脉血流的影响,在很短时间内就被心肌代谢改变所引起的血流变化所取代。 调节冠脉血流量的因素主要有物理因素、代谢因素、神经体液因素和自身调节因素中最重要的是代谢因素,即心肌本身的代谢水平。

比。在切断支配心脏的神经后,这种关系仍旧存在,也就是说,当心肌耗氧量增加或心肌组织中的氧分压降低时,即可引起冠状动脉舒张。实际上,低氧时冠脉血管舒张并非由低氧直接引起的,而是由某些代谢产物作用的结果。研究表明,心肌的代谢产物如:腺苷、H+、二氧化碳、乳酸、缓激肽和前列腺素E等,均可引起冠状动脉舒张,而腺苷被认为起着最重要的作用,因为腺苷具有强烈的舒张小动脉的作用。至于神经和激素对冠状动脉血流的影响,在很短时间内就被心肌代谢改变所引起的血流变化所取代。 调节冠脉血流量的因素主要有物理因素、代谢因素、神经体液因素和自身调节因素中最重要的是代谢因素,即心肌本身的代谢水平。

1、物理因素决定冠脉血流量的物理因素主要是冠脉血管床的阻力和冠脉的有效灌注压。

冠脉

(1)冠状血管床的阻力:正常情况下,血管长度及血液粘滞度变化较小可略不计,则冠脉阻力主要由血管半径来定,冠脉血流量与阻力血管半径的4次方成正比。因此,冠脉血管的口径是冠脉血流量的决定性因素,冠脉血管的口径一方面受冠脉血管平滑肌舒缩调节,还受血管外心肌收缩的挤压作用。在一个心动周期中,心肌节律性舒缩对冠脉血流的阻力影响很大。左心室在收缩期形成的冠脉血管阻力大于心舒期的冠脉血管阻力,加之心舒期长于心缩期,故左心室舒张时冠脉血流量大,而心缩期的冠脉血流量则大大减少。右心室壁薄,收缩时产生的张力小,对冠脉血管的挤压程度小,故右心室收缩时对冠脉血流量的影响不如左心室明显。

(2)冠脉有效的灌注压:是指冠脉流入端与流出端之间的压力差,即主动脉压与有心房之间的压力差。因此,冠脉有效灌注压是推动冠脉血流的动力。当有效灌注压波动在8~24kPa(60~180mmHg)范围内,冠脉血流量仍保持相对恒定。如果灌注压低于这个范围,冠脉会发生最大限度的扩张,以防止冠脉血沉重的减少;若灌注压超过这个范围,血管内压可大于血管平滑肌的收缩力,使血管充胀,血流将增多。

2、代谢因素心肌代谢水平与冠脉血流量之间呈正变关系。心肌在代谢中,可释放多种舒血管的代谢产物,如CO2、乳酸、H+和腺苷等,其中腺苷是最主要的而且是最强烈的舒血管物质。当心肌代谢增强,细胞缺氧时,心肌细胞内ATP分解为ADP和AMP,在冠脉血管周围间质细胞内5'-核苷酸酶作用下,使AMP分解产生腺苷,腺苷易于透过细胞膜弥散到细胞间隙,作用于阻力血管平滑肌,产生强烈的扩血管作用。从而增加局部冠脉血流,保证心肌代谢活动和改善缺氧状况。

3、神经因素冠状动脉受迷走神经和交感神经的支配.迷走神经纤维在冠脉中分布较少。迷走神经兴奋一方面对冠脉的直接作用是使血管扩张。另一方面,却因使心脏活动减弱,心肌耗氧量降低,血压下降,间接使冠脉血流减少。故迷走神经对冠脉血流影响不大。交感神经兴奋,其总效应是使冠脉血流量增多。一方面它直接使冠脉血管收缩,另一方面,当交感神经兴奋,引起心脏活动加强,动脉血压增加,使冠脉血流量增加,同时更重要的是心肌耗氧量增加,代谢产物增多,继发性引起冠脉血管扩张。因此,交感神经的直接缩血管作用被心肌代谢增强产生的强有力舒血管作用所掩盖。

4、体液因素肾上腺素和去甲肾上腺素通过增加心肌代谢活动和耗氧量,使冠脉血流量增加。抗利尿激素可使冠脉血管收缩,冠脉血流量减少。PGI2具有扩张冠脉作用。而引起冠脉收缩的主要是血栓素Al。冠状动脉内皮细胞可合成PGI2,而且在心肌缺血时PGI2的合成和释放增加,从而扩张冠脉,这也是冠脉血流量一种重要的调节。

搭桥手术

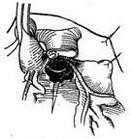

冠状动脉搭桥手术(冠状动脉旁路移植手术):用于修复或替换梗阻的冠状动脉以改善心脏心肌血供的手术。手术方法为用移植的血管(常为大隐静脉及乳内动脉)在主动脉及梗阻的冠状动脉远端建立一条血管通路。

冠状动脉搭桥术,是让心脏搏出的血从主动脉经过所架的血管桥,流向因引起狭窄或梗阻的冠状动脉远端而到达缺血的心肌,从而改善心肌的缺血、缺氧状态。这种心肌血运的重

建术,叫作冠状动脉搭桥术。冠状动脉搭桥术始于1964年,其方法是取自身的下肢静脉或内乳动脉作为搭桥的材料。在体外循环下,使心脏停跳,并在主动脉与冠状动脉病变的远端之间搭桥。其适应证是:

建术,叫作冠状动脉搭桥术。冠状动脉搭桥术始于1964年,其方法是取自身的下肢静脉或内乳动脉作为搭桥的材料。在体外循环下,使心脏停跳,并在主动脉与冠状动脉病变的远端之间搭桥。其适应证是:

(1)心绞痛

经内科治疗不易缓解,影响正常的工作和生活,又经冠状动脉造影发现冠状动脉主干或主要分支有70%以上狭窄,且其远端通畅者。左冠状动脉主干严重狭窄者容易发生猝死,应视为冠状动脉搭桥术的适应证。

冠脉造影

冠状动脉造影应该说是非常常规的手术,在西方国家门诊做,在中国要住一、两天院,从手上动脉插一根血管,然后打药,看什么地方狭窄了,狭窄部位、狭窄程度有多重,狭窄性质多长,是复合的还是单纯狭窄,知道这些以后,我们才能决定这个病人用什么治疗方式比较合适,通过冠状动脉造影之后才能告诉我们什么信息,给病人最好指导,我们说冠状动脉造影是做一个金指标,如果没有它我们不可能给患者一个正确的咨询服务。冠心病是中老年人最常见的心脏病之一,其病因由于血脂代谢异常,胆固醇和甘油三酯等逐渐沉积于血管壁上形成动脉粥样硬化斑块,导致心脏冠状动脉管腔变窄,引起心脏缺血。可表现为心绞痛、心肌梗塞、心力衰竭和心源性猝死等。

冠心病传统的诊断方法主要根据症状、心电图、血脂、运动负荷试验和心脏超声等作出诊断,但是敏感性和特异性不高,如植物神经紊乱、心肌肥厚、心肌炎等原因引起的心电图改变常被误诊为冠心病,引起不必要的精神和经济负担,而冠状动脉狭窄到相当大的程度(大于75%)才可能引起不适和心电图改变,常规的诊断手段会造成很多的冠心病人漏诊。

冠状动脉造影是诊断冠心病最准确的方法,医学界称其为“金标准”。检查方法是通过外周动脉血管送入直径为2毫米的造影导管至冠状动脉造影开口,注入少量造影剂,使冠状动脉显影,可准确显示血管情况。它的检查创伤轻微,检查一般仅需10~20分钟,根据血管情况选择进一步治疗方案。这跟从病人在X线的帮助下,一直进入心脏的冠状动脉,通过造影剂对左右两冠状动脉进行造影检查,即可清晰分辨冠状动脉及其分支有无狭窄,狭窄的部位及程度,以及侧支循环与左心室的功能情况。

对于有不典型心绞痛症状,临床难以确诊,尤其是治疗效果不佳者,以及中、老年患者心脏扩大,严重心律失常、心力衰竭、心电图异常,怀疑有冠状动脉病变畸形,但无创检查结果不能确诊者,冠状动脉造影可提供有力的诊断依据,对无症状但运动试验显阳性(ST段压低≥0.2mv),特别是对运动核素心肌灌注亦阳性者,以及原发性心脏骤停复苏者,亦应进行冠状动脉及左心室造影,以明确诊断。

1、训练床上大小便;

2、病情允许时淋浴,更换病服;

5、进入介入室前排空膀胱;

手术后护理人员就应指导病人:

1、伸直造影术侧下肢,卧床12小时;

3、进食易消化食物;

4、出现胸部疼痛时要立即报告医护人员。

而术后护理人员则要定时每半小时观察伤口敷料有无渗出和渗血,注意足背动脉搏情况,注意观察病人的生命体征、精神状况改变。协助病人生活护理、如翻身、大小便等。

冠状动脉造影是诊断冠心病的一种有效方法。将导管经大腿股动脉或其它周围动脉插入,送至升主动脉,然后探寻左或右冠状动脉口插入,注入造影剂,使冠状动脉显影。这样能较明确地揭示冠状动脉的解剖畸形及其阻塞性病变的位置、程度与范围。

虽然心电图等其它检查亦可诊断冠心病,但有时并不准确,最准确的诊断冠心病的方法是冠状动脉造影。冠状动脉造影是唯一能直接观察冠状动脉形态的论断方法,医学界号称其为“金标准”。

临床意义:

(1)明确冠心病诊断:对于有不典型心绞痛症状,临床难以确诊,尤其是治疗效果不佳者,以及中、老年患者心脏扩大、严重心律失常、心力衰竭、心电图异常,怀疑有冠状动脉病变或畸形,但无创检查结果不能确诊者,冠状动脉造影可提供有力的诊断依据。

(2)用于指导治疗:对临床上确认的冠心病患者,在内科保守治疗不佳而考虑采用经皮冠状动脉腔内成形术,(PTCA)、或主动脉-冠状动脉旁路移植术时,必须先进行冠状动脉及左心室造影,明确冠状动脉狭窄的部位、程度及左心室的功能情况,以正确选择适应症,制定治疗方案。

相关信息

冠心病

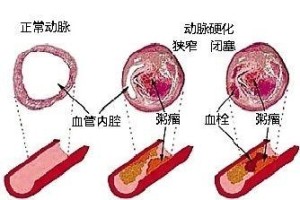

冠心病是一种由冠状动脉器质性(动脉粥样硬化或动力性血管痉挛)狭窄或阻塞引起的心肌缺血缺氧(心绞痛)或心肌坏死(心肌梗塞)的心脏病,亦称缺血性心脏病。平时我们说的冠心病多数是动脉器质性狭窄或阻塞引起的,又称冠状动脉粥样硬化性心脏病。其冠状动脉狭窄多系脂肪物质沿血管内壁堆积所致,这一过程称为动脉硬化。动脉硬化发展到一定程度,冠状动脉狭窄逐渐加重,限制流入心肌的血流。心脏得不到足够的氧气供给,就会发生胸部不适,即心绞痛。不同人的心绞痛发作表现不一。多数人形容其为"胸部压迫感","闷胀感""憋闷感",部分病人感觉向双侧肩部、背部、颈部、咽喉部放散,休息或者含服硝酸甘油缓解。心肌梗塞为冠心病的另一种表现,它胸痛症状持久而严重,休息或含服硝酸甘油无效。心肌梗塞时冠状动脉完全阻塞,该部分心肌因为没有血液供氧而坏死。多数由于狭窄部分形成血凝块、粥样斑块破裂或血管痉挛等因素引起。

急性冠脉综合征(ACS)是一组由急性心肌缺血引起的临床综合征,包括急性心肌梗死(AMI)及不稳定型心绞痛(UA),其中AMI又分为ST段抬高的心肌梗死(STEMI)及非ST段抬高的心肌梗死(NSTEMI)。血小板的激活在ACS的发生中起着重要作用。

急性冠状动脉综合征(Acute Coronary Syndrome, ACS) 是以冠状动脉粥样硬化斑块破裂(rupture)或糜烂(erosion),继发完全或不完全闭塞性血栓形成为病理基础的一组临床综合征,它是包括不稳定心绞痛,非Q波心肌梗死和Q波心肌梗死的一系列临床病征。长期的临床实践中发现,许多患者的临床症状各异,其冠状动脉却具有非常相似的病理生理改变,即冠状动脉粥样硬化斑块由稳定转为不稳定,继而破裂导致血栓形成。因此急性冠脉综合征的抗栓治疗是非常重要的,尤其在非ST段抬高型ACS中更是如此。抗栓治疗可分为抗血小板治疗和抗凝血酶治疗。

急性冠脉综合征根据心电图表现分为ST段抬高型和非ST段抬高型,其中非ST段抬高型又分为不稳定心绞痛和非ST段抬高心梗,而ST段抬高型主要是指急性心肌梗死。两者在病生理上的差异可能在于:非ST段抬高型病生理基础为血栓不完全堵塞动脉或微栓塞,而ST段抬高型则为血栓完全阻塞动脉血管。虽然两者病生理过程相似,但两者在临床表现和治疗策略上有着较大区别。

非ST段抬高急性冠脉综合征包括不稳定心绞痛和非ST段抬高心梗。2002年ACC/AHA推出了新的UA/NSTEMI治疗指南其中关于抗血小板和抗凝治疗的建议如下:

I 类

1、应当迅速开始抗血小板治疗。首选阿司匹林(Level of Evidence: A)。

2、阿司匹林过敏或胃肠道疾患不能耐受的患者,应当使用氯吡格雷 (Level of Evidence: A)。

3、在不准备做早期介入治疗的住院患者,入院时除了使用阿司匹林外,还应尽可能使用氯吡格雷,用药时间为1 (Level of Evidence: A)-9个月 (Level of Evidence: B)。

4、在准备做介入的住院患者,应当使用使用氯吡格雷1个月以上 (Level of Evidence: A),如果没有出血的高危因素,则可使用9个月(Level of Evidence: B)。

5、在准备做择期CABG并且正在使用使用氯吡格雷的患者,应当停药5-7天 (Level of Evidence: B)。

6、除了使用阿司匹林或使用氯吡格雷进行抗血小板治疗外,还应当使用静脉普通肝素或皮下LMWH抗凝 (Level of Evidence: A)。

7、对于准备行心导管检查和PCI的患者,除使用阿司匹林和普通肝素外,还应使用GPIIb/IIIa受体拮抗剂 (Level of Evidence: A)IIa 类。

1、对于持续性缺血、肌钙蛋白升高的患者,或不准备做有创治疗但有其他高危表现的患者,除了使用阿司匹林和低分子肝素外。

2、与普通肝素比较,优先使用依诺肝素作为UA/NSTEMI患者的抗凝药物,除非准备在24小时内接受CABG手术 (Level of Evidence: A)。

3、对于已经使用普通肝素、阿司匹林和氯吡格雷并且准备做心导管检查和PCI的患者,应当使用GPIIb/IIIa受体拮抗剂,也可以只是在PCI之前使用 (Level of Evidence: B)。

IIb 类

对于没有持续性缺血并且没有其他高危表现的患者或不准备做有创治疗的患者,除了使用阿司匹林和低分子肝素外,还使用GP IIb/IIIa受体拮抗剂(Level of Evidence: A)

III 类

1、没有急性ST段抬高、正后壁MI或新发LBBB的患者,进行静脉溶栓治疗 (Level of Evidence: A)

2、在不准备做PCI的患者使用阿昔单抗 (Level of Evidence: A)

这一指南长期指导了我们的临床工作。但医学科学的发展十分迅速,近几年来随着各种大规模临床研究的开展和新药物的不断涌现,许多新的循证医学证据摆在了我们面前,指南也应随之更新进步。2004年美国胸科医师协会推出关于血栓性疾病的指南ACCP7,我们就根据ACCP7来谈一谈急性冠脉综合征的抗栓策略。

临床上常用的抗血小板药物包括:阿司匹林、噻氯吡啶类、双嘧达莫及血小板糖蛋白IIb/IIIa受体拮抗剂。联合抗血小板治疗将会改善临床预后。

1、阿司匹林

阿司匹林是抗血小板治疗的基础。它作用于血小板内环氧化酶-1(COX-1),抑制其活性从而减少花生四烯酸的降解,减少TXA2的产生,抑制GpIIb/IIIa受体的活化,从而达到抑制血小板活化的作用。ACCP7对阿司匹林的推荐如下:

对于所有没有明确阿司匹林过敏的 NSTE ACS患者,推荐立即口服阿司匹林75 到325mg,随后每日口服75到162mg (Grade 1A)。

Walletin等人的研究证实长期服用阿司匹林能够显著降低ACS患者的死亡和心梗机率,而且这一优势随着时间的延长而逐渐增加。另一项荟萃分析提示在服用阿司匹林的情况下仍发生的ACS意味着较差的临床预后。

2、噻氯吡啶类药物

包括抵克立得和氯吡格雷。他们都是血小板ADP受体的拮抗剂。作用于ADP受体,抑制血小板GpIIb/IIIa受体的活化,从而达到抑制血小板活化的作用。ACCP7对噻氯吡啶类药物的推荐如下:

对于所有没有明确阿司匹林过敏的 NSTE ACS患者,推荐立即口服氯吡格雷300 mg,随后75 mg/日 (Grade 1A)

对于不能马上进行诊断性导管术或冠脉造影后不能在5天内行CABG术的NSTE-ACS患者,推荐立即口服氯吡格雷300 mg,随后每日75 mg至9到12个月,同时合用阿司匹林 (Grade 1A)

对于将在24小时内接受冠脉造影的NSTE-ACS的患者,建议在明确冠脉解剖后再开始服用氯吡格雷 (Grade 2A)

对于正在服用氯吡格雷并准备接受CABG手术的患者,推荐术前停用氯吡格雷5日 (Grade 2A)

CURE试验的目的是为了研究在阿司匹林治疗的基础上再阻断ADP途径所引起的血小板聚集是否可获益。该试验入选12562例UA/NSTEMI病人,在24小时内随机分组用安慰剂和氯吡格雷(负荷剂量300mg,然后每天75mg)治疗,然后随访3~12个月,所有病人均给以阿司匹林。联合终点事件(心血管死亡、心肌梗死、或卒中)发生率,安慰剂组为11.5%,氯吡格雷组为9.39%(RR0.80,P<0.001)。 PCI-CURE为CURE试验的亚组研究,入选2658例病人,随机、双盲分为安慰剂组(n=1345)和氯吡格雷组(n=1313)所有病人均给以阿司匹林。入选病人在行冠状动脉介入(PCI)治疗前平均10天接受安慰剂或氯吡格雷,术后大多数病人接受开放标签药物(氯吡格雷或抵克立得)治疗2~4周,之后再使用研究药物8个月。初级终点(联合心血管死亡、心肌梗死、或紧急靶血管血运重建)安慰剂组为86例(6.4%),氯吡格雷组为59例(4.5%,RR0.7,P=0.03)。氯吡格雷组心血管死亡、心肌梗死事件发生率下降了31%。CURE试验奠定了氯吡格雷在ACS抗血小板治疗中的地位。

3、双嘧达莫

双嘧达莫即潘生丁,是磷酸二酯酶抑制剂,通过抑制cAMP的产生来抑制血小板的激活。于阿司匹林相比,双嘧达莫不增加胃肠道出血风险,甚至在与华法令合用时也是如此。但在NSTE-ACS患者的急性期治疗中没有证据支持双嘧达莫可以替代或与阿司匹林和氯吡格雷合用

4、血小板糖蛋白IIb/IIIa受体拮抗剂在动脉粥样硬化、血栓形成以及急性冠脉综合征的发病过程中,血小板起非常重要的作用。血小板膜上的糖蛋白(GP)受体与血小板的活力密切相关,其中GPIIb/IIIa受体与纤维蛋白原等的结合是各种血小板激动剂导致血小板凝集过程中的最后共同途径。血小板糖蛋白GPIIb/IIIa受体拮抗剂通过与GPIIb/IIIa受体结合,抑制血小板凝集,是新一代的血小板抑制剂。ACCP7对Glycoprotein IIb/IIIa inhibitors推荐如下:

对于中高危的NSTE-ACS患者,推荐早期应用依替巴肽或替洛非班,同时合用阿司匹林和普通肝素(Grade 1A);对于服用氯吡格雷的中高危的NSTE-ACS患者,推荐同时早期应用依替巴肽或替洛非班治疗 (Grade 2A)

对于NSTE-ACS患者,推荐不使用阿昔单抗作为初始治疗,除非冠脉解剖已经明确,PCI将在24小时内进行 (Grade 1A)

临床试验表明,合用GPIIb/IIIa受体拮抗剂与阿司匹林,比单用阿司匹林和安慰剂更能降低缺血并发症的发生,包括:死亡、急性心肌梗死,需紧急冠状动脉旁路移植木(CABG)或再次介入治疗的发生;不稳定心绞痛和无ST抬高的AMI患者应用GPIIb/IIIa受体拮抗剂也可获益,已进行的临床研究包括:PURSUIT、PRISMPLUS、PRISM和 PARAGON。PURSUIT试验中,不稳定心绞痛患者30天死亡和MI的发生率在EPtifibatide组(14.2%)较安慰剂组(15.7%)下降(P=0.04)。96小时、7天、和6月的死亡和MI发生率也下降1.2%—1.5%。PRISM—PLUS试验中应用阿司匹林、肝素和Tirofiband的不稳定心绞痛和无ST抬高的AMI患者7天和30天的死亡率、MI和顽固性心绞痛的发生率较单纯应用阿司匹林和肝素者低,7天时分别为12.9%和17.9%(P=0.04);30天时分分别为18.5%和22.3%(P=0.03);6月时绝对值仍下降3.0%—3.2%。PRISM试验比较不稳定心绞痛患者应用Tirofiband十阿司匹林和肝素十阿司匹林疗效,前者48小时的联合终点(死亡、MI和顽固性缺血)发生率为3.8%,较后者(5.6%)下降32%(P=0.01)。GPIIb/IIIa受体抑制剂作为高效特异的抗血小板药是目前急性冠脉综合证最突出的进展,但大规模前瞻性临床研究仍在进行,以进一步了解其剂量、效应及安全性。

(二)NSTE-ACS的抗凝治疗

临床上常用的抗凝药物有:普通肝素、低分子肝素、选择性间接抗Xa因子抑制剂(人工合成戊糖)、选择性直接抗Xa因子抑制剂(DX-9065a)及凝血酶直接抑制剂。

1、普通肝素

普通肝素与抗凝血酶III结合,增加AT-III活性,从而灭活IIa和Xa等凝血因子。ACCP7对于普通肝素的推荐如下:

对于NSTE-ACS患者,推荐短期普通肝素与抗血小板治疗联合应用替代单纯抗血小板治疗 (Grade 1A); 推荐普通肝素的剂量应根据公斤体重调整,并将aPTT维持于50到75秒 (Grade 1C)

一项荟萃分析证实抗血小板与短期普通肝素联合治疗降低2周内NSTE-ACS患者的死亡和心梗率。普通肝素是ACS抗凝治疗的重要基础。

2、低分子肝素

低分子肝素(LMWH)是普通肝素酶解或化学降解的产物,抗凝作用与普通肝素大致相同,由于分子量小(平均分子量4500道尔顿),其抗Xa和抗IIa活性比例增加,对于和血小板结合了的因子Xa亦有抑制作用,因而抗血栓形成作用更加明显。LMWH与血浆蛋白非特异性结合力较低,因而生物利用度较高,半衰期较长,抗凝效果呈明显的剂效关系,皮下注射吸良好,几乎为100%。以下是ACCP7关于低分子肝素的推荐:

对于NSTE-ACS患者,推荐应用低分子肝素替代普通肝素 (Grade 1B)

推荐不需要常规监测低分子肝素的抗凝效果 (Grade 1C)

对于已经接受了低分子肝素抗凝的NSTE-ACS的患者,建议在PCI术中继续应用低分子肝素抗凝 (Grade 2C)

对于已经接受了GP IIb/IIIa受体拮抗剂治疗的NSTE-ACS的患者,建议低分子肝素替代普通肝素进行抗凝治疗 (Grade 2B)

从荟萃分析中可以看到当前标准的抗血栓治疗是普通肝素(UFH)和阿司匹林。然而,LMWH比UFH在实践和临床上更具有利之处,可以考虑为ACS内科治疗以及正准备进行手术介入治疗的有效的替代方法。可明显减少急性冠脉综合征30d死亡率和复合性心脏事件发生。

评价fondaparinux在TE-ACS和NSTE-ACS中应用的安全有效性的大型随机试验正在进行。2005年ESC上发布了fondaparinux治疗ACS的第一个大型临床研究OASIS-5的结果。OASIS-5研究是一个多中心、随机、双盲、安慰剂对照的临床试验,入选了来自41个国家576个中心的20,000例ACS患者。目的是评价fondaparinux治疗ACS的有效性和安全性。结果显示fondaparinux在ACS后9天内在预防心血管事件、死亡和缺血发作方面同enoxaparin一样有效,并且显著降低严重出血并发症。研究显示fondaparinux明显降低ACS事件后1个月内的死亡率,在6个月的随访期内同样有效。这一研究发现表明fondaparinux很可能成为ACS患者抗血栓药的新的选择。

水蛭素及比伐芦丁能够选择性的与凝血酶结合,并将其灭活。在临床上多用于肝素诱导的血小板减少性紫癜的抗凝治疗。综合临床实验的荟萃分析提示凝血酶直接抑制剂与普通肝素相比并不能显著减少ACS患者的死亡和心梗的机率,而且增加相关出血风险。以下是ACCP7关于凝血酶直接抑制剂的推荐: 对于NSTE-ACS患者, 不推荐DTIs 作为首选抗凝治疗 (Grade 1B)

为了使指南更具实践性, 2005年ACC/AHA推出了 UA/NSTEMI GUIDELINE急诊诊疗指南,强调了在急诊室的治疗。根据UA/NSTEMI的危险分层,将患者分为早期保守组和早期介入组,两者治疗策略不同。

早期保守策略:

1、阿司匹林 (Class IA);阿司匹林禁忌时选择氯吡格雷(Class IA)

2、氯吡格雷服用至少1个月 (Class IA)至9个月 (Class IB);如不能早期介入,氯吡格雷应在急诊室近早服用

4、依替巴肽或替洛非班: 持续缺血 (Class IIaA) TnI或TnT升高 (Class IIaA) 、其他高危因素 (Class IIaA)

5、非计划行进PCI,阿昔单抗不应早期使用 (Class IIIA)

早期介入策略:

1、阿司匹林(Class IA);阿司匹林禁忌时选择氯吡格雷(Class IA)

2、低分子肝素或普通肝素 (Class IA);与普通肝素比较,优先使用依诺肝素作为UA/NSTEMI患者的抗凝药物,除非准备在24小时内接受CABG手术 (Class IIaA)

3、如准备早期介入干预应近早使用GP IIb/IIIa受体拮抗剂 (Class IA)

4、如准备早期介入干预,GP IIb/IIIa受体拮抗剂应与阿司匹林、肝素及氯吡格雷联用 (Class IIaB)

5、如准备行PCI术,氯吡格雷服用至少1个月 (Class IA)至9个月 (Class IB)

这一改变将使指南更具操作性和实践性。 日发现血管内镜检查可预测急性冠脉综合症风险据《美国心脏病学杂志》最近的一文章称,日本科学家研究发现,血管内镜检查能有效检测急性冠脉综合症不稳定患者,能预测血管中有多个黄色斑块的患者较高的发病风险。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。