比目鱼肌

一、概述

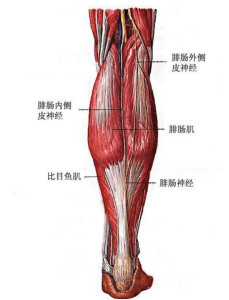

今天 1.比目鱼肌:系小腿后群肌之一。位于排肠肌的深面。起自胫、腓骨的上端,向下与腓肠肌2头肌会合,在小腿上部形成膨隆的肌腹。向下续为跟腱,止于跟骨结节。受胫神经支配。此肌肥厚、强健,对人体站立、行走、跑跳等有重要作用。

1.比目鱼肌:系小腿后群肌之一。位于排肠肌的深面。起自胫、腓骨的上端,向下与腓肠肌2头肌会合,在小腿上部形成膨隆的肌腹。向下续为跟腱,止于跟骨结节。受胫神经支配。此肌肥厚、强健,对人体站立、行走、跑跳等有重要作用。

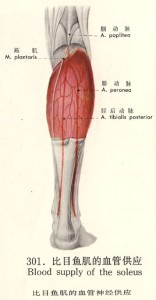

小腿后侧浅层肌肉,起自胫骨腘线,胫骨内侧缘中1/3,腓骨头及腓骨上1/3的后面及腓肠肌二起端的纤维弓,向下到小腿中部以下,与腓肠肌移行为扁腱,参与跟腱的构成,肌纤维的排列作双羽状,肌肉的起点为腱纤维所加强,构成比目鱼肌的腱弓横架于小腿的骨间隙上。比目鱼肌由胫神经支配,主要作用在行走时能抬起足跟,即跖屈踝关节,如止端固定,仍能屈膝关节。

2.比目鱼肌线:由Levine于1976年提出,是一种解剖上的正常变异。它起始于胫骨近端而向远侧和内侧斜行,终止于胫骨内缘。是比目鱼肌起端的一部分。X线表现:侧位片此线位于胫骨近侧的1/3的后方,呈线状骨嵴样凸起,而其下方的骨质结构完全正常。正位片表现为一条致密的斜行线影,不应误认为病变。

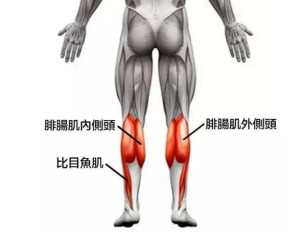

3.腓肠肌:系小腿后群肌之一。紧位于皮下,其深方为比目鱼肌。此肌以内侧头和外侧头起自股骨内、外上髁的后面,向下与比目鱼肌3头会合,在小腿上部形成膨隆的小腿肚,向下续为跟腱,止于跟骨结节。此肌与比目鱼肌共3个头,故又称小腿三头肌。小腿三头肌可以使足跖屈(上提足跟);在站立时,固定踝关节,防止身体前倾。受胫神经支配。

腓肠肌为小腿后侧群浅组肌肉。有内、外二头,内侧头起自股骨内侧髁上的三角形隆起,外侧头起自股骨外侧髁的近侧端,在二头的深面各有一滑膜囊。腓肠肌的二肌腹增大,在腘窝下角彼此邻近,所成夹角多为25°~30°,此肌下行与比目鱼肌移行为跟腱,止于跟骨结节。腓肠肌的动脉发自腘动脉、静脉与动脉伴行,注入腘静脉或小隐静脉。腓肠肌的神经全部来自胫神经。包括内、外侧肌神经。腓肠肌在行走及站立时能提足跟向上,直立时,腓肠肌和比目鱼肌都参加强固膝关节,并调节小腿和足的位置。胫前皮肤缺损或深部窦道及瘢痕,可以切取腓肠肌内侧头及其皮面皮肤所形成的肌皮瓣向前旋转。腓肠肌还可影响足的纵弓,该肌瘫痪或萎缩时,足纵弓将加深。该肌由胫神经支配,股骨髁上骨折时,因腓肠肌收缩远侧端常自后移位。

二、解剖结构

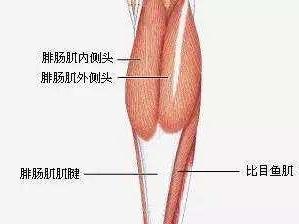

腓肠肌位于小腿后面皮下,比目鱼肌表面,有内外两个头:外侧头起自股骨外上髁;内侧头较高,起自股骨内上髁。两个头的肌束向下,约于小腿中部相互愈着,移行于较厚的腱膜,此腱膜再与深面的比目鱼肌腱膜愈着,构成一个粗大跟腱,(calcanean tendon)(achilles t.)止于跟骨结节。此肌收缩,近固定时,使小腿屈和足蹠屈。远固定时,拉股骨下端及小腿向后,从而使膝关节伸直。

腓肠肌位于小腿后面皮下,比目鱼肌表面,有内外两个头:外侧头起自股骨外上髁;内侧头较高,起自股骨内上髁。两个头的肌束向下,约于小腿中部相互愈着,移行于较厚的腱膜,此腱膜再与深面的比目鱼肌腱膜愈着,构成一个粗大跟腱,(calcanean tendon)(achilles t.)止于跟骨结节。此肌收缩,近固定时,使小腿屈和足蹠屈。远固定时,拉股骨下端及小腿向后,从而使膝关节伸直。

腓肠肌与比目鱼肌组成小腿三头肌,是维持人体直立的主要肌肉之一。在走、跑、跳中,对足蹠屈蹬地起到重要作用。腓肠肌受胫神经支配。

比目鱼肌:位于腓肠肌深面,几乎被该肌所遮盖,其形状如比目鱼,故名。起自腓骨上端、胫骨腘线、胫骨体后面内侧中1/3等处,肌束向下移行于一腱,与腓肠肌的腱一起合成跟腱,止于跟骨结节。此肌收缩,使足屈并外旋,远固定时,牵引小腿向后,使膝关节伸。

比目鱼肌与腓肠肌一起合称为小腿三头肌,是维持人体直立的主要肌肉之一。在走、跑、跳中,对屈足,使人体蹬离地面起到重要作用。比目鱼肌受胫神经支配。

3.扳机点位置:

(1)腓肠肌起点远端。

(2)腓骨头。

(3)腓肠肌起点远端上外侧。

三、与比目鱼肌相关的疾病

Charc-Maric-Tooth综合征:

Charc-Maric-Tooth综合征:

又称进行性神经性肌萎缩、腓骨肌萎缩症(peroneal muscular atrophy)、遗传性神经源性肌萎缩(hereditary neurogenic musculara trophies)、Tooth综合征、进行性腓骨肌萎缩(pro-gressive peroneal muscular atrohy)、夏科-马里-图思病。

本综合征最早为Charc、Maric及Tooth在1886年各自报道而得名。我国1959年陈谅等首先报道之后仍时有报道。1984年闻立斗等报道一家族3姐妹罹患,除有本病特征外,还伴有眼部症状和心肌损害等多系统损害的特殊类型。

病因

有明显的家族性,多基因性家族性遗传性疾病,多为常染色体显性遗传,亦有隐性遗传或伴性遗传。

病理

主要为周围神经远端对称性、节段性脱髓鞘和轴突变性,伴有Schwann细胞和结缔组织过度增生,特别是颈膨大和腰膨大的脊髓前角及Clarke柱细胞消失和脊髓小脑束的轻度变性。

临床表现

多于20岁前发病,起病隐袭,经过缓慢。初为诸腓骨肌进行性萎缩,两足不能背屈而向下悬垂,步行时必须高举两足,形成所谓“上楼梯”的步行式。由于腓骨肌萎缩,致两侧性马蹄内翻足,足跖骨间肌萎缩致成弓形足及爪形足。亦可有手部小肌(大小鱼际肌和骨间肌)萎缩无力,逐渐波及臂部、肩部等。亦可伴有视神经萎缩,长久之后,可演变为四肢弛缓性瘫痪。少数病例仅有手部肌萎缩,而不侵及下肢,腱反射减弱,在被侵部位有知觉障碍、感觉异常和疼痛等,但其进行较运动障碍为慢。皮肤营养障碍,尤以下肢为常见,下肢肌萎缩很少超过大腿的1/3,因而大腿呈“倒酒瓶样”。合并有趾挛缩的股胫型进行性肌萎缩者称为Brossard综合征或Erchhokst型进行性肌萎缩。一般病人能活至高龄,直接因本病死亡者不多见。

多于20岁前发病,起病隐袭,经过缓慢。初为诸腓骨肌进行性萎缩,两足不能背屈而向下悬垂,步行时必须高举两足,形成所谓“上楼梯”的步行式。由于腓骨肌萎缩,致两侧性马蹄内翻足,足跖骨间肌萎缩致成弓形足及爪形足。亦可有手部小肌(大小鱼际肌和骨间肌)萎缩无力,逐渐波及臂部、肩部等。亦可伴有视神经萎缩,长久之后,可演变为四肢弛缓性瘫痪。少数病例仅有手部肌萎缩,而不侵及下肢,腱反射减弱,在被侵部位有知觉障碍、感觉异常和疼痛等,但其进行较运动障碍为慢。皮肤营养障碍,尤以下肢为常见,下肢肌萎缩很少超过大腿的1/3,因而大腿呈“倒酒瓶样”。合并有趾挛缩的股胫型进行性肌萎缩者称为Brossard综合征或Erchhokst型进行性肌萎缩。一般病人能活至高龄,直接因本病死亡者不多见。

实验室检查:脑脊液正常,偶见蛋白轻度增加。肌电图示运动神经传导速度下降,萎缩肌肉有失神经支配,可见肌颤与束颤,波幅减低,并可见大波幅多相电位等。

诊断

根据临床表现,患者年轻,开始于双下肢肌萎缩,尤其萎缩呈“倒酒瓶样”的特殊形状,病程进展缓慢等特点,诊断不难。但须与下列疾病鉴别。①进行性脊肌萎缩症:起病于成年后,先发生于手的小肌肉萎缩,且无感觉障碍。②Friedreich共济失调:亦有弓形足,但有眼球震颤、共济失调、伸性跖反射、脊柱后侧凸等,而四肢萎缩少见。③多发性神经炎:有四肢末梢的肌萎缩,常有腓肠肌疼痛及压痛,袜子手套样的末梢型感觉障碍较腓肠肌萎缩明显。

治疗

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。