内耳

简介

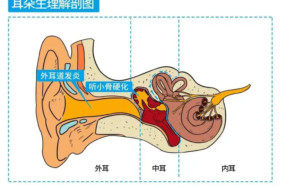

内耳位在耳朵之最深处,为 颞骨包围着。可分成两个部分:一个叫做耳蜗是听觉器,另一个叫做 前庭是平衡器。因此内耳又叫做平衡听觉器。支配它的神经叫做平衡听觉神经是为第八对 脑神经。平衡和听觉两个 风牛马不相及的东西怎会凑在一起?在解剖学上,发现两者都浸泡在共通的内外淋巴液之中,因此在临床症状上就产生一些复杂的关系。平衡障碍可能会导致听觉症状,也就是可能会有 听力障碍、耳鸣等症状。所以内耳兼有听觉和感受位置变动的双重功能

内耳位在耳朵之最深处,为 颞骨包围着。可分成两个部分:一个叫做耳蜗是听觉器,另一个叫做 前庭是平衡器。因此内耳又叫做平衡听觉器。支配它的神经叫做平衡听觉神经是为第八对 脑神经。平衡和听觉两个 风牛马不相及的东西怎会凑在一起?在解剖学上,发现两者都浸泡在共通的内外淋巴液之中,因此在临床症状上就产生一些复杂的关系。平衡障碍可能会导致听觉症状,也就是可能会有 听力障碍、耳鸣等症状。所以内耳兼有听觉和感受位置变动的双重功能

前庭平衡器可分成两个部分:一部分是左右耳对称,主控制旋转平衡的三 半规管。三个半规管相互垂直,三度空间可谓面面俱到,所以任凭你的身体或头部处于任何姿态,三半规管都可以管得到无任何死角。因此,可以维持任何姿势的平衡。另一部分是 椭圆囊和球状囊,它是控制直线性平衡的,包括地心引力。

内淋巴液因身体之运动而产生的流动刺激其中之感觉细胞发生电波。静止时,左右两边 前庭平衡器会各发出方向相反强度相等的 讯号给大脑,因为方向相反强度相等不偏不倚,是平衡状态。当身体或头部变位,则两边会发出不等的电波让大脑去诠释身体和周遭环境相对位置的关系。相反的,如果有一边前庭平衡器发生障碍,则纵使身体或头部为静止状态,但是左右发出的讯号不相等,大脑知道了以后就会提出矫正的命令,以致改变身体的姿势及视觉定位来因应两边不等的讯号。于是身体就会“不自主的”倾斜到一边去,而 眼球也会随之振颤,这就是失衡及眼振。所以平衡障碍不过是 前庭障碍的 肢体表现而已。

在前庭向大脑传电波送时路途中,在脑干某一个地方有神经原的交换,类似 继电器一样,在这里叫做前庭核。前庭核与 迷走神经核相邻,前庭核电位的变化常会影响到迷走神经核,引发迷走神经之兴奋。因此也会产生恶心、呕吐、盗冷汗之迷走神经的症状。

骨迷路

组成

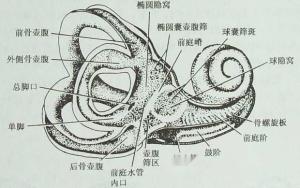

骨迷路(bony labyrinth)沿 颞骨岩部长轴排列,由后外上至前内下共分为三部即骨半规管、 前庭和耳蜗。

具体介绍

1、骨 半规管(bony semicircular canals) 位于 颞骨岩部的后外上方,是三个“c”字形的骨性管道,按照各自与颞骨岩部长轴的关系分为:前骨半规管、后骨半规管和外骨半规管,三者互相垂直排列。前骨半规管凸向上,与颞骨岩部的长轴垂直;后骨半规管凸向后外,与颞骨岩部的后段接近平行;外骨半规管凸向外侧,呈水平位,又称为水平骨半规管。每个骨半规管有两个骨脚,较细的一端为单骨脚,粗的为壶腹骨脚。其中前、后骨半规管的单骨脚合为总骨脚,故三个骨半规管以五个孔开口于 前庭。

2、前庭(vestibule) 位于骨迷路中部,是一不规则、扩大的腔隙,其前下方有一大孔与耳蜗相通,后上方以五个小孔接骨 半规管。 前庭内侧壁邻接 内耳道底,有神经穿过。前庭外侧壁构成鼓室的内侧壁,此壁中部的隆起称为岬,岬的后上方有卵圆形的 前庭窗,被 镫骨底封闭;岬的后下方有圆形的 蜗窗,被第二 鼓膜封闭。

3、耳蜗(cochlea) 位于前庭的前内下方,形似蜗牛壳,由骨螺旋管围绕其中心骨轴(蜗轴)构成。耳蜗尖端称为蜗顶,朝向前外侧;耳蜗底部称为蜗底,对向内耳道底。蜗顶至蜗底之间锥形的部分称为蜗轴,由 骨松质构成。蜗轴内有蜗神经血管穿行。自蜗顶至蜗底由蜗轴向外侧发出一骨螺旋板,骨螺旋板的游离缘呈镰刀样的薄骨片,在蜗顶处与蜗轴之间形成一孔,称为蜗孔。骨螺旋板伸入骨螺旋管内,但未达到骨螺旋管的外侧壁,其间缺损的部分是膜 蜗管附着的基础。由于骨螺旋板和膜蜗管的存在,将骨螺旋管的内部分隔为上、下两部分。上部称为 前庭阶,与 前庭窗相连;下部称为鼓阶,与蜗窗相连。两阶内的外淋巴液在蜗孔处相通。

膜迷路

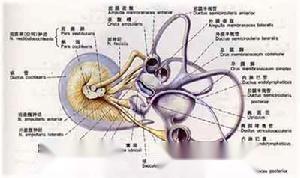

膜迷路(membranous labyrinth)是套在骨迷路内的封闭的膜性管道,被内淋巴液填充。根据其与骨迷路的对应关系依次分为膜 半规管、 椭圆囊和球囊、蜗管。

1、膜半规管(semicircular ducts) 位于骨半规管内,其形态类似于相应骨半规管,也有三个,分别称为前膜半规管、后膜半规管和外膜半规管。各自的膨大称为膜壶腹,其内壁的隆起称为 壶腹嵴,是位置觉感受器。

2、椭圆囊(utricle)和球囊(saccule) 位于 前庭内,为互相通连的两个膜性囊。椭圆囊在后上方,球囊在前下方。椭圆囊与膜半规管相通,球囊与蜗管相通,囊内壁分别有椭圆囊斑和 球囊斑,是位置觉感受器。

壶腹嵴、 椭圆囊斑和球囊斑统称为前庭器或位置觉感受器,其中壶腹嵴能感受旋转运动的刺激;椭圆囊斑和球囊斑能感受直线变速(加速或减速)运动的刺激。此感受器病变时,不能准确地感受位置变化的刺激,而导致 眩晕症(以旋转为主),临床上称为“美尼尔氏综合征”。

3、 蜗管(cochlear duct) 是位于耳蜗内的膜性管,附着于骨螺旋板的游离缘,分隔 前庭阶和鼓阶,断面呈三角形,上壁为前庭膜,下壁为基底膜,基底膜上有高低不等的毛细胞,称为 螺旋器(Corti器),是听觉感受器,可相应接受低高声波的刺激。外侧壁富含血管,是 膜迷路内的内淋巴液的发源地。

内耳道

内耳道(internal acoustic meatus)位于 颞骨岩部后面中部,自内耳门到内耳道底,长约10mm,内有 前庭蜗神经、面神经和 迷走神经穿行。内耳道底邻接 骨迷路的内侧壁,有一横位的骨嵴,称为横嵴,将内耳道底分隔为上、下两部分。上部的前份有一圆形的孔,有面神经通过;上部的后份为 前庭上区,有 椭圆囊壶腹神经通过。下部的前份有螺旋孔列,排列成螺旋状,有蜗神经通过;下部的后份为前庭下区,有球囊神经通过,此区的后方有一单孔,容壶腹神经通过。

内耳道(internal acoustic meatus)位于 颞骨岩部后面中部,自内耳门到内耳道底,长约10mm,内有 前庭蜗神经、面神经和 迷走神经穿行。内耳道底邻接 骨迷路的内侧壁,有一横位的骨嵴,称为横嵴,将内耳道底分隔为上、下两部分。上部的前份有一圆形的孔,有面神经通过;上部的后份为 前庭上区,有 椭圆囊壶腹神经通过。下部的前份有螺旋孔列,排列成螺旋状,有蜗神经通过;下部的后份为前庭下区,有球囊神经通过,此区的后方有一单孔,容壶腹神经通过。

功能

内耳功能

(1)维持机体平衡。 (2)对声音接受后分析加工--即将声音转变为 神经冲动,传递声音信息,而后将信息从蜗后传入到 大脑皮层(听神经)的听觉中枢。

声音传入的途径

声波传入内耳兴奋听觉末梢感受器的途径有两种:一是空气传导、二是 骨传导,正常情况下,以空气传导为主。

1.空气传导(ai r condMction)空气传导的过程可简示如下:

耳廓及外耳道收集声波,震动 鼓膜,使听骨链产生运动连接 卵圆窗之镫骨足板,击动 前庭阶之处淋巴,经前庭膜使蜗管内的内淋巴产生运动,刺激基底膜上的 螺旋器产生神经兴奋,此兴奋由耳蜗神经纤维传至 大脑皮层听中枢产生听觉。鼓室内的空气震动也可经圆窗膜而激动鼓阶的外淋巴,进而使 基底膜发生震动,但力量较微弱。

2. 骨传导骨传导是声波直接经颅骨途径使外淋巴发生相应波动,并激动耳蜗的螺旋器产生听觉。骨传导的主要途径是 颅骨振动直接传入内耳,并有两种传导方式。

(1).移动式骨导当声波振动颅骨时,整个 头颅包括迷路在内,即作为一个整体而反复来回移动。迷路内的淋巴由于惰性而在来回移动中稍落后于迷路骨壁,因而耳蜗的淋巴甚似水瓶内之水来回地晃动。故当每个移动开始时, 淋巴液则向相反的方向移动,因而 基底膜发生往返的位移,使毛细胞受到刺激而感音。听骨链的惰性在移动式骨导时也起到一定作用。由于听骨链是借 前庭宙较松弛地附着于颅骨上,故当颅骨移动时,听骨的活动亦稍落后于迷路骨壁。因而 镫骨底板的活动类似通常气导引起的振动。当频率低于800赫的声波振动颅骨时,移动式骨导起主要作用。

(2).压缩式骨导当 声波振动颅骨并在其疏密时的相对作用下,颅骨包括 骨迷路呈周期性的压缩与弹回。在声波密部作用下,迷路骨壁被压缩,但内耳淋巴液的可压缩性很小,故只能向 蜗窗或 前庭窗移动。 前庭阶与鼓阶的容量之比为5:

3,即前庭阶的外淋巴比鼓阶的多,而蜗窗的活动度较前庭宙大5倍。故当迷路骨壁被压缩(密相)时,则 半规管和前庭内的淋巴被压入容量较大的前庭阶,再向鼓阶流动,使蜗窗膜外凸,因而基底膜向下移位。迷路骨壁弹回(疏相)时,淋巴恢复原位,基底膜亦随之向上移位。由于声波疏密相的交替作用致使基底膜反复振动,因而有效地刺激毛细胞而感音,当频率高于800赫的声波振动颅骨时,压缩式骨导起主要作用。

声波振动颅骨直接传入内耳的上述二种方式,一般是协同进行的。但因频率高低不同,二者所起作用的主次有异。此外, 声波尚可经次要的骨鼓径路传入内耳,即颅骨振动经中耳传声机构传内耳,与空气传导作用相似。

应用解剖

(一) 骨迷路由骨 半规管、 前庭、耳蜗三部分组成(图14)。骨半规管和前庭是维持身体平衡的,耳蜗则直接和听觉有关。当头部运动时,由于 惯性,会引起骨半规管内的内淋巴液流动。

(二) 膜迷路膜迷路由膜管和膜囊组成。借纤维固定于骨迷路内,二者的间隙充满外淋巴液。膜迷路分为 椭圆囊、球囊、膜半规管及蜗管各部相互沟通。

椭圆囊斑和 球囊斑构造相同,由支柱细胞和毛细胞组成。 毛细胞的纤毛较 壶腹嵴的短,上方覆有一层胶体膜,名 耳石膜,此膜系有多层以 碳酸钙结晶为主的颗粒即耳石和蛋白质凝合而成。

球囊和椭圆囊的作用

球囊和椭圆囊构造相同,都有耳石膜,二者又合称耳石器官。球囊和椭圆囊都属于人体平衡的保护器官,主要感受直线加速度的刺激,其中包括重力加速度和切线加速度。通过感受这些刺激产生一系列的反射来维持人体的平衡。

球囊有一个卵圆形囊斑,与地面呈近似垂直位置,上有神经感觉上皮细胞,其上有位觉砂,它的比重为2.71,内淋巴液的比重为1.003,主要感受头在额状面上的静平衡和直线加速度,影响四肢内收和外展的 肌张力。囊斑毛细胞的纤毛埋在 耳石膜中,位觉砂的比重明显高于内淋巴。当头部进行直线 加速度运动时,位觉砂反作用的方向移位,使毛细胞的纤毛弯曲而引起刺激。毛细胞具有换能装置,通过化学介质把物理性刺激转换为神经动作电位,沿 神经纤维传入到 前庭各极中枢,以感知各种头位变化,并引起相应的反应。

椭圆囊有一长圆形囊斑,与外 半规管平行,前1/3向上延伸与 球囊斑之间,二者之间形成70-110度的夹角,大致组成三个互相垂直的平面,以感受空间各个方面的加速度。主要感受头在矢状面上的静平衡和直线加速度,影响四肢的屈伸肌的张力。动物实验证明囊斑还有感知低频声和 次声波的刺激。

疾病

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。