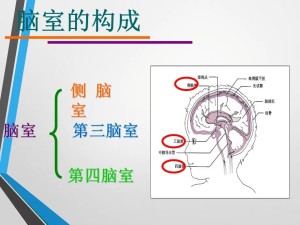

脑室

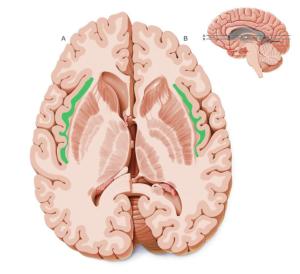

侧脑室

侧脑室由额角、体部、颞角、枕角组成,额角和体部的内侧壁为透明隔。胼胝体和额角密切相关,胼胝体的下方和膝部形成了脑侧室前角的顶部和侧壁,室间孔为前角的后界。侧壁是尾状核头的中间区。沿侧脑室前角底及侧壁可见2~4条小静脉汇聚,并形成尾状核前静脉,在室间孔附近加入丘纹静脉。侧脑室体部是从室间孔后至透明隔后缘,将穹隆和胼胝体连接起来。下壁是丘脑,顶部是胼胝体,侧壁是尾状核体部,中间内侧壁是透明隔。侧脑室的下壁有脉络裂,脉络丛位于其中,在穹隆和丘脑之间,并位于透明隔的外下方。在此处穹隆呈带状,在此处穹隆呈带状,组织学上为两层结构,由室管膜和脉络膜组成,丘脑穹隆带的直径小于10mm,脉络丛从室间孔延伸至颞角,长度48~58mm,包绕丘脑的上、下后面,双侧脉络裂及脉络丛的下方是三脑室的顶部。脉络丛在透明隔下方长度为20~30mm,在体部(穹隆和丘脑枕之间)11~15mm,在侧脑室的体部可见一些重要的血管,有隔后静脉、尾状核后静脉、丘脑纹状体静脉、脉络膜中、后动脉分支。隔后静脉由胼胝体体部的透明隔静脉(常为2~4条)汇集而成,在室间孔处加入丘纹静脉,隔后静脉长多为10~12mm。尾状核后静脉沿侧脑室壁走行在室间孔附近,汇入丘纹静脉。丘纹静脉可以作为内镜术野的重要标志,它沿着丘脑尾状核沟走行,多在24~26mm之间,经室间孔入第三脑室,到达前髓帆,汇入大脑前静脉。发自脉络丛的脉络膜后外侧动脉和后内侧动脉的分支多清楚可辨,两血管均来自于环池和脚间池。经额角进入侧脑室,常可见内侧方的半透明结构,即透明隔,透明隔是位于两侧脑室之间的双层半透明结构,范围从胼胝体膝部嘴部至穹隆,前后径长39~41mm,高12~14mm,高度在室间孔水平12~14mm,在前角水平8、5~10mm,侧脑室体部7~9mm,以室间孔为界将透明隔分为两部分,前部位于前角,面积390~400mm2,后部位于侧脑室体部面积510~530mm2。在透明隔上无动脉血管,有数量不等的隔静脉,在室间孔后缘有丘纹静脉,1~3条不等,平均长度16~35mm。

侧脑室由额角、体部、颞角、枕角组成,额角和体部的内侧壁为透明隔。胼胝体和额角密切相关,胼胝体的下方和膝部形成了脑侧室前角的顶部和侧壁,室间孔为前角的后界。侧壁是尾状核头的中间区。沿侧脑室前角底及侧壁可见2~4条小静脉汇聚,并形成尾状核前静脉,在室间孔附近加入丘纹静脉。侧脑室体部是从室间孔后至透明隔后缘,将穹隆和胼胝体连接起来。下壁是丘脑,顶部是胼胝体,侧壁是尾状核体部,中间内侧壁是透明隔。侧脑室的下壁有脉络裂,脉络丛位于其中,在穹隆和丘脑之间,并位于透明隔的外下方。在此处穹隆呈带状,在此处穹隆呈带状,组织学上为两层结构,由室管膜和脉络膜组成,丘脑穹隆带的直径小于10mm,脉络丛从室间孔延伸至颞角,长度48~58mm,包绕丘脑的上、下后面,双侧脉络裂及脉络丛的下方是三脑室的顶部。脉络丛在透明隔下方长度为20~30mm,在体部(穹隆和丘脑枕之间)11~15mm,在侧脑室的体部可见一些重要的血管,有隔后静脉、尾状核后静脉、丘脑纹状体静脉、脉络膜中、后动脉分支。隔后静脉由胼胝体体部的透明隔静脉(常为2~4条)汇集而成,在室间孔处加入丘纹静脉,隔后静脉长多为10~12mm。尾状核后静脉沿侧脑室壁走行在室间孔附近,汇入丘纹静脉。丘纹静脉可以作为内镜术野的重要标志,它沿着丘脑尾状核沟走行,多在24~26mm之间,经室间孔入第三脑室,到达前髓帆,汇入大脑前静脉。发自脉络丛的脉络膜后外侧动脉和后内侧动脉的分支多清楚可辨,两血管均来自于环池和脚间池。经额角进入侧脑室,常可见内侧方的半透明结构,即透明隔,透明隔是位于两侧脑室之间的双层半透明结构,范围从胼胝体膝部嘴部至穹隆,前后径长39~41mm,高12~14mm,高度在室间孔水平12~14mm,在前角水平8、5~10mm,侧脑室体部7~9mm,以室间孔为界将透明隔分为两部分,前部位于前角,面积390~400mm2,后部位于侧脑室体部面积510~530mm2。在透明隔上无动脉血管,有数量不等的隔静脉,在室间孔后缘有丘纹静脉,1~3条不等,平均长度16~35mm。

第三脑室

第三脑室大部分位于两侧视丘之间,呈狭长间隙,前上方经室间孔与侧脑室沟通,后下方与中脑导水管相连。矢状面近似四边形,高2、5~3cm,前后径稍长。第三脑室中心稍上方,有一连接左右视丘的灰质块,称中间联合或中间块。第三脑室前下方有两个隐窝,稍上一隐窝伸入视交叉之上,称视隐窝;稍下方有一隐窝,伸入垂体蒂中,形如漏斗称漏斗隐窝。前壁下部为终板,上部为前连合、穹窿。穹窿与视丘之间为室间孔所在。顶为一层上皮构成的中间帆,有脉络膜丛伸入。后为松果体、后连合和中脑导水管。第三脑室底自前向后依次为视交叉、漏斗、灰结节、乳头体、后穿质、大脑脚和中间被盖。侧壁为视丘和下视丘内面。

第四脑室

第四脑室是位于延髓、脑桥与小脑之间的一个间隙,上接中脑导水管通第三脑室,下接脊髓中央管。底为菱形窝,室顶朝向小脑,形如帐篷。脑室向两侧扩展,为第四脑室外侧隐窝,其末端开口形成外侧孔(Luscgha孔),通向蛛网膜下腔。

第四脑室借其顶上的三个孔与蛛网膜下腔相交通,外侧孔位于脑桥小脑角处,内侧为绳状体,外侧为小脑。靠近菱形窝下角处的孔为正中孔(Magendie孔),其下界为闩,脑室内的脑脊液向下经此三孔可直接通入蛛网膜下腔。

第四脑室底呈菱形,可分上、中、下三部分。上部呈三角形,尖向上,通向中脑导水管;中部宽,向外到达侧隐窝;下部亦呈三角形,尖向下,通封闭的中央管。中部表面有横行的纤维束称为髓纹,借此确定桥脑和延髓的分界。

髓纹以上靠外侧的浅凹为上凹,内侧的圆形隆起称为面丘,其深部有面神经绕过外展神经核。面丘以下连接内侧隆起,内侧隆起的外缘为界沟,它是三叉神经内侧的运动核和外侧感觉核的分界。

脉络丛

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。