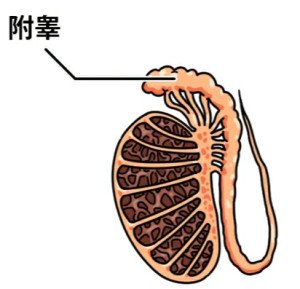

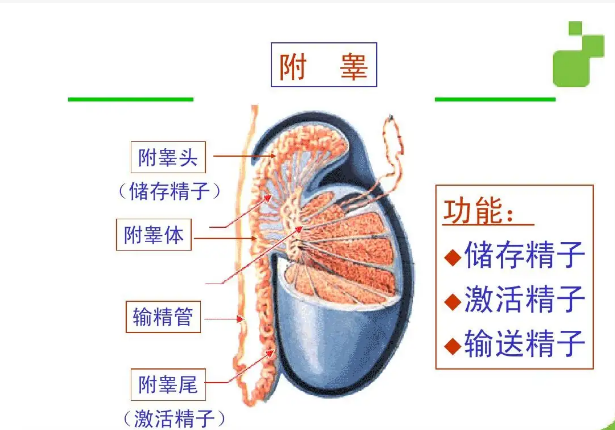

附睾

结构解剖

睾丸呈卵圆形,左右各一,重约20-30克,纵径4.3-5.1厘米,宽2.6-3.1厘米,厚2-3厘米。其容积大小正常值为15-25毫升,极大多数正常人在20毫升左右。睾丸在胚胎发育期为腹膜后器官,正常发育的男婴,在出生时睾丸已经腹股沟管下降至阴囊内。在下降过程中把前后两层腹膜作为被覆睾丸的包膜,这两层包膜称为睾丸鞘膜。其间的空隙积存少量液体,称为睾丸鞘膜囊。睾丸内层鞘膜与睾丸的固有膜构成致密厚实的白膜。肉眼观察睾丸剖面,其实质可用针尖挑出细丝。显微镜下观察,睾丸实质被分为100-200个锥形小叶,每个小叶内有2-4条长约30-80厘米,直径150-250微米细而弯曲能产生精子的小管,称为曲细精管。据估计,如把一侧睾丸的曲细精管连接起来,其总长可达255米。曲细精管间的疏松结缔组织称为睾丸间质。各叶的曲细精管向睾丸后缘汇集成直细精管,进而相互吻合为睾丸网,再汇合成8-15条输出小管,从睾丸后上缘穿出与附睾头部连接。睾丸内具有3种特殊功能的细胞,包括曲细精管壁的生精细胞和支持细胞以及睾丸间质中的间质细胞。

睾丸呈卵圆形,左右各一,重约20-30克,纵径4.3-5.1厘米,宽2.6-3.1厘米,厚2-3厘米。其容积大小正常值为15-25毫升,极大多数正常人在20毫升左右。睾丸在胚胎发育期为腹膜后器官,正常发育的男婴,在出生时睾丸已经腹股沟管下降至阴囊内。在下降过程中把前后两层腹膜作为被覆睾丸的包膜,这两层包膜称为睾丸鞘膜。其间的空隙积存少量液体,称为睾丸鞘膜囊。睾丸内层鞘膜与睾丸的固有膜构成致密厚实的白膜。肉眼观察睾丸剖面,其实质可用针尖挑出细丝。显微镜下观察,睾丸实质被分为100-200个锥形小叶,每个小叶内有2-4条长约30-80厘米,直径150-250微米细而弯曲能产生精子的小管,称为曲细精管。据估计,如把一侧睾丸的曲细精管连接起来,其总长可达255米。曲细精管间的疏松结缔组织称为睾丸间质。各叶的曲细精管向睾丸后缘汇集成直细精管,进而相互吻合为睾丸网,再汇合成8-15条输出小管,从睾丸后上缘穿出与附睾头部连接。睾丸内具有3种特殊功能的细胞,包括曲细精管壁的生精细胞和支持细胞以及睾丸间质中的间质细胞。

生精细胞

精子发生是从生精细胞开始,经细胞分裂、染色体基因互换减半、性染色体(X、Y染色体)形成、细胞变态(出现精子尾)等复杂过程形成精子。生精细胞依其发育阶段可分为5个世代,即精原细胞、初级精母细胞、次级精母细胞、精子细胞和精子。

支持细胞

支持细胞的功能多而复杂,至今未完全了解清楚。但它在维持生精细胞分化发育过程中起着重要作用,因而有人称支持细胞为精子的保育细胞。支持细胞能将曲精小管分隔为内外两个环境不同的隔离区,以保证生精细胞在最佳的内环境下发育分化。另一方面,精子是一种有别于体细胞的单倍体细胞,(只有23条染色体),具有特异性抗原成分,但由于支持细胞的隔离屏障作用,阻止血液内免疫活性物与精子接触,因而不引起任何个体的自身免疫反应。支持细胞使曲精小管管腔内有别于血液环境的作用称为血睾屏障。当前还认识到支持细胞能分泌不少物质以提高雄激素在曲精小管内的利用水平,并在下丘脑—垂体—睾丸轴中参与反馈调节作用。

间质细胞

间质细胞是睾丸间质中最具特殊功能的一种细胞。几乎占睾丸体积的12%。可接受垂体性激素的调控合成和分泌雄激素,是维持男性性功能的重要细胞。

附睾微环境及其功能

附睾微环境是指附睾先天发育情况及成熟度、附睾管的长度和通畅性、附睾的炎症情况、附睾的吸收能力(吸收睾丸支持细胞分泌的睾网液,进入附睾的睾网液有时会阻碍精子的正常运转)、附睾的分泌能力(其生产的甘油磷酸胆碱、肉毒碱、糖蛋白、酸性磷酸酶、磷酸核苷酶、α-甘露糖苷酶和β-半乳糖苷酶等,都具有促进精子成熟作用)、附睾的集中雄激素能力(集中来自血液循环、睾丸睾网液中的雄激素,而且附睾上皮本身也有微量合成雄激素作用,这种集中雄激素的功能也保证了精子成熟)、附睾的免疫屏障功能状况(附睾上皮分泌糖蛋白,可附着在精子表面,掩盖精子原有的抗原性,防止发生精子自身免疫反应)、附睾管的收缩能力(节律性收缩功能,可以输送精子到输精管)、体内性激素的水平和比例、末梢神经功能及调节情况、微血管系统功能及血液供应(供应氧气、营养物质,排除细胞代谢产物)情况等等。附睾作为精子的培育室对其环境要求很高,附睾微环境受到影响会使得精子的成熟程度、精子质量及活动能力下降。如附睾炎主要通过切断精子给养、降低精子的活动能力、堵截精子的行走通道及困住精子等方法致使男性不育。

附睾的功能是暂存精子,促进精子的进一步成熟。精子在附睾内获得运动能力,总共停留8~17天,最终达到功能上的成熟 。在这个过程中,精子除了自身的因素,还受到附睾微环境的影响,这包括了一系列的物理、化学变化和精子形态的改变 。可以说,附睾微环境正常稳定是附睾发挥促成熟这一功能的必要条件。若附睾的功能发生异常,精子则不能成熟,引起不育 。

附睾微环境并不是整个管道中保持一致,不同的区段有着复杂而连续的变化,故各区段有着不同的腔液(离子强度、酸碱度、管腔分泌蛋白等不同) 。附睾的微环境包括以下几个方面:

附睾上皮的吸收作用

99%的睾丸网液在附睾头处被重吸收,为下一步附睾分泌附睾液制造微环境奠定了基础 。

附睾蛋白的分泌

(1)在给予精子运动能力过程中起重要作用,包括附睾特异分泌蛋白(Epididymal Protease Inhibitor,EPPIN)、前向运动蛋白(ForwardMotility Protein,FMP)等。

(2)参与顶体反应、精子获能、精卵结合等过程,如P34H、gp20等。

(3)有些蛋白能结合在精子表面,保护精子免遭男、女生殖道内的细菌或病毒的攻击,具有免疫保护能力和抗菌能力,如Bin1b(防御素家族蛋白成员)、hCAP18d等。

(4)哺乳动物的精子多含不饱和脂肪酸,容易受到氧自由基的损伤。附睾分泌的抗氧化保护蛋白和多肽能够起到保护作用,如谷胱甘肽(GSH)、肉碱及其酯类等 。

附睾内的细胞因子、活性氧类物质

细胞因子如MIF、HGF也参与了精子的成熟过程。微环境中适量活性氧可以调节精子功能,但过多则会伤害精子 。

附睾内微量元素

多种微量元素都对精子的生成、成熟起重要作用,其中,锌离子、钙离子的影响最大 。锌离子缺乏可导致一些促进精子成熟的酶功能异常 ;钙离子则可以与Bin1b配合为精子提供动力 。

附睾液的酸性环境

附睾上皮细胞通过各种酸碱转运体调节HCO3-的重吸收和质子的分泌,以维持管腔酸性微环境的平衡 。

血睾屏障

血睾屏障位于主细胞(管道的构成细胞之一)近腔面的紧密连接处,能将精子与免疫系统隔离开来,避免精子抗原被免疫系统识别后引发自身免疫反应,以保护精子 。

其他

附睾先天发育情况及成熟度、附睾管长度和通畅度、附睾的炎症情况、附睾集中雄激素的能力、体内性激素的水平和比例、末梢神经功能及调节情况、微血管系统功能及血液供应情况等都会影响微环境。

附睾相关疾病及应对措施

附睾炎

附睾炎是指由细菌感染引起的非特异性炎症,是阴囊内最常见的感染性疾病,多见于中青年,14~35岁是发病率最高的年龄段,可按病程分为急性附睾炎和慢性附睾炎,常继发于前列腺炎、尿道炎,并易伴发睾丸炎,主要感染途径是局部炎症的扩散,血液途径的感染比较少见 。严重的急性感染或病程较长的慢性感染可改变睾丸微环境影响精子的成熟,甚至可形成瘢痕组织,引起附睾的阻塞,导致不育的发生,尤其是在双侧都发生附睾炎的情况下 。

(1)致病菌进入尿道后可以引发导致尿道炎、膀胱炎或前列腺炎等,之后可由此经过淋巴系统或经由输精管侵入附睾。此外,其他部位的细菌或病毒可进入血流导致附睾炎,较少见。

(2)进行过前列腺切除术的患者,由于射精管在前列腺窝内开放,排尿时腹腔压力过高或用力排尿可使带菌尿液返流入射精管,之后继续逆行到达附睾引发炎症;如尿液无菌返流输精管亦可引起化学性附睾炎。

(3)进行过输精管结扎术的患者若出现局部感染并且细菌蔓延至附睾时,常并发附睾炎。

(4)损伤。不多见,在临床实践中受损伤较多的男性(足球、田径及拳击运动员)附睾炎的发病率并不高。

(5)导尿管及器械。长期使用导尿管引流时,21%~33%的患者会发生附睾炎或附睾睾丸炎。这主要是由于长期尿路感染,细菌性膀胱炎、前列腺炎及尿道炎形成细菌病灶,不断地通过淋巴系统到达附睾或睾丸。相比之下,暂时性膀胱引流引发附睾炎的几率较小 。

不少病人的急性附睾炎发生在睡眠情况下,附睾处有疼痛和压痛并可放射至腹股沟区及腰部。发病3~4h内便会发生附睾体积的成倍增大。之后体温可升高达40摄氏度,或出现膀胱炎、前列腺炎等症状。

慢性附睾炎表现的个体差异较大,可出现局部不适、坠胀感或阴囊疼痛,疼痛也可放射至下腹部及同侧大腿内侧;也可表现为从轻微、间隙性不适到剧烈、持续性疼痛等程度不同的症状;可发生于单侧,也可发生于双侧;有些患者可伴有慢性睾丸痛。射精等活动可加重患者症状。此外,慢性附睾炎有时也可有急性发作的症状 。

附睾炎的预防与调护

(1)急性期禁止性生活,注意休息,疼痛时可使用阴囊托兜住阴囊,及时治疗,以免病情加重或迁延导致不育。

(2)注意个人清洁卫生,减少感染的几率。如有其它泌尿系统的炎症要及时治疗,以免扩散导致附睾炎影响精子的成熟。

(3)医务人员在导尿,尤其是长期放置导尿管,或手术时要注意无菌操作。

(4)注意保护阴囊避免受伤 。

附睾囊肿

附睾囊肿指发生于附睾的囊性包块,若囊液中含有精子又称为精液囊肿。其病因一般认为是输精管道系统的部分梗阻。本病好发于青壮年,预后较好 。

附睾囊肿常发生于附睾头部,多为单发,囊壁薄,囊腔呈圆形或椭圆形,可压迫输出小管和睾丸网,引起管腔扩张 。肿块小者多无明显症状,体格检查刚可触及;少数患者肿块大,可有阴囊部坠胀不适或轻微疼痛,体格检查可大如鸡蛋,透光试验阳性 。

(2)保持清洁预防感染,如有泌尿生殖系统的炎症应积极治疗 。

附睾结核

附睾结核由结核菌感染附睾所致,是男性常见的生殖系统结核之一,多见于20~40岁的青壮年,本病病程长、预后较好,但如果双侧附睾均病变,则可影响生育。附睾结核通常与泌尿系统的其他部位结核同时存在,不过由于它的症状常常最早出现且最容易发现,故临床上较多见。结核会导致附睾出现缓慢肿大的硬结,破溃后流淌干酪样坏死物质或清稀脓水。临床表现较多,可有进行性阴囊的酸胀感,并可合并尿频、尿急、尿痛等,病久可见低热盗汗、消瘦乏力等症状。少数患者可急性发作,出现类似急性附睾炎的症状 。

若结核杆菌的感染来自于前列腺、精囊和输精管,则病变一般从附睾尾开始;少数结核菌经血行途径感染附睾,这时病变多从附睾头开始。此外,附睾处的结核杆菌可向睾丸处播散(约有70%的睾丸结核由附睾结核继发,单独睾丸结核少见)。虽然附睾结核的临床表现较多,但是由于结核是一个慢性过程,故可长期不被病人发现 。

附睾结核的预防及治疗

(1)按国家规定接种结核疫苗。

(2)规律作息,规律饮食,加强锻炼以便增强自身免疫力。

(3)注意个人卫生,避免结核的传染和传播。

(5)治疗时应当坚持早期、联用、适量、规律、全程的原则,警惕结核在各个器官之间散播 。

附睾肿瘤

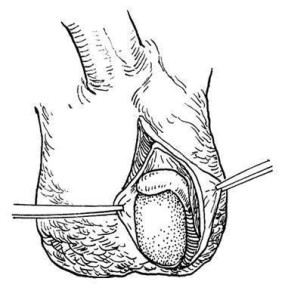

附睾肿瘤非常少见,只占男性生殖系统肿瘤的2.5%[10]。已发生的肿瘤中,80%为良性肿瘤,其中最常见的是腺样瘤,其次是平滑肌瘤;恶性肿瘤中常见的有平滑肌肉瘤、横纹肌肉瘤和纤维肉瘤。本病30岁左右多见,一般无症状,大多数是自己触及阴囊肿块发现,少数患者有阴囊坠痛或者肿胀。良性肿瘤生长缓慢,可多年无明显变化,直径一般不超过3cm;恶性肿瘤生长快,可达十几厘米,且常会伴有睾丸鞘膜积液 。

手术是主要方法,良性且较小的肿瘤可观察,不切除,若要切除可单纯切除肿瘤或切除附睾;恶性肿瘤应高位切除睾丸并在腹内环处结扎精索切除睾丸。不能切除者采用放化疗治疗 。

附睾微环境

附睾微环境

附睾微环境是指附睾先天发育情况及成熟度、附睾管的长度和通畅性、附睾的炎症情况、附睾的吸收能力(吸收睾丸支持细胞分泌的睾网液,进入附睾的睾网液有时会阻碍精子的正常运转)、附睾的分泌能力(其生产的甘油磷酸胆碱、肉毒碱、糖蛋白、酸性磷酸酶、磷酸核苷酶、α-甘露糖苷酶和β-半乳糖苷酶等,都具有促进精子成熟作用)、附睾的集中雄激素能力(集中来自血液循环、睾丸睾网液中的雄激素,而且附睾上皮本身也有微量合成雄激素作用,这种集中雄激素的功能也保证了精子成熟)、附睾的免疫屏障功能状况(附睾上皮分泌糖蛋白,可附着在精子表面,掩盖精子原有的抗原性,防止发生精子自身免疫反应)、附睾管的收缩能力(节律性收缩功能,可以输送精子到输精管)、体内性激素的水平和比例、末梢神经功能及调节情况、微血管系统功能及血液供应(供应氧气、营养物质,排除细胞代谢产物)情况等等。附睾作为精子的培育室对其环境要求很高,附睾微环境受到影响会使得精子的成熟程度、精子质量及活动能力下降。如附睾炎主要通过切断精子给养、降低精子的活动能力、堵截精子的行走通道及困住精子等方法致使男性不育。

附睾炎病因

①继发于前列腺炎或尿路感染。

①继发于前列腺炎或尿路感染。

②前列腺摘除术特殊是经尿道术式,因手术后尿中能够带菌8~12周,在排尿时尿液返流进到射精管内,引发逆行感染而招致附睾炎;感染也可经过四周淋巴管侵入附睾。

③无菌尿返流进到射精管招致化学性附睾炎。近来探讨发现,尿液可返流入精囊腺内。

第3种病因不具体,应该说明无菌尿怎样进入附睾内后怎样导致化学性附睾炎。还有射精管和输精管会阻止无菌尿液返流到附睾吗,怎样阻止的。

附睾炎危害

睾丸炎有可能会产生以下几种危害:

1、睾丸炎会令睾丸缩小变软,影响到正常的生精功能,严重者可导致不育症出现。

2、即便精子能生成,但是睾丸炎也会对其进行破坏,引发死精、无精的现象,最终丧失生育能力,给家庭带来沉重的打击。同时,患上睾丸炎的男性还有可能通过性接触把性病转染给妻子,令夫妻双方受到巨大的伤害。

影响简介

睾丸的上述3种功能细胞中,以生精细胞对机体内外环境条件的改变最为敏感,适应环境因素的弹性度较狭小,如温度、超声波、微波、电离辐射、磁场、药物、全身性疾病、内分泌、维生素、微量元素、烟、酒等物化生物因素,都会不同程度的干扰精子发生和生成。而支持细胞和间质细胞对这些因素的耐受力较高,影响较小。

睾丸的上述3种功能细胞中,以生精细胞对机体内外环境条件的改变最为敏感,适应环境因素的弹性度较狭小,如温度、超声波、微波、电离辐射、磁场、药物、全身性疾病、内分泌、维生素、微量元素、烟、酒等物化生物因素,都会不同程度的干扰精子发生和生成。而支持细胞和间质细胞对这些因素的耐受力较高,影响较小。

我国各部委相关教育类文件

附睾这一概念作为男性的生殖器官,是关于“身体发育”教育的一部分。我国各部委发布的相关教育类文件中,多有关于认识身体和身体保健相关的教学目标要求,这些要求集中在“健康教育”相关的指导文件中,主要涉及《中小学健康教育指导纲要》(2008)、《中小学健康教育规范》(2011)、《普通高等学校健康教育指导纲要》(2017)和《中国青少年健康教育核心信息及释义(2018版)》4份文件,具体内容如下:

《中小学健康教育指导纲要》

水平一(小学1~2年级)

· 生命孕育、成长基本知识,知道“我从哪里来”。

水平二(小学3~4年级)

水平三(小学5~6年级)

· 男女少年在青春发育期的差异(男性、女性第二性征的具体表现);

· 男生首次遗精及意义;

· 变声期的保健知识;

· 青春期的个人卫生知识。

水平四(初中阶段)

· 热爱生活,珍爱生命;

· 青春期心理发育的特点和变化规律,正确对待青春期心理变化。

水平五(高中阶段)

· 热爱生活,珍爱生命;

· 青春期常见的发育异常,发现不正常要及时就医 。

《中小学健康教育规范》

水平一(小学1~2年级)

· 认识生命,珍爱生命;

· 初步了解生命孕育常识,知道“我从哪里来”。

水平二(小学3~4年级)

水平三(小学5~6年级)

· 了解男女少年在青春发育期的差异(男性、女性第二性征的具体表现);

· 了解男生首次遗精及意义;

· 注意变声期的保健;

· 注意青春期的个人卫生。

水平四(初中阶段)

· 学会选择和佩戴适宜的胸罩。

水平五(高中阶段)

· 热爱生活,珍爱生命;

· 了解青春期常见的发育异常,发现不正常要及时就医 。

《普通高等学校健康教育指导纲要》

性与生殖健康

· 常见生殖健康问题与自我保健方法 。

《中国青少年健康教育核心信息及释义》

七、掌握正确的生殖与性健康知识,避免过早发生性行为,预防艾滋病等性传播疾病。

(一)接受和参与全面性教育,可提升青少年对性与生殖健康的认知水平,提升保护自身、尊重他人身心健康的责任意识 。

全面性教育中相关的教学内容

播报

了解生殖器官的结构和功能是全面性教育中的重要内容之一。儿童青少年对于生殖器官的充分了解将帮助他们更好地保护、爱护自己和他人身体,让身体免受伤害。联合国《国际性教育技术指导纲要》(修订版)中与“生殖器官”相关的学习目标主要出现在核心概念6“人体与发育”、核心概念8“性与生殖健康”、核心概念5“健康与福祉技能”中,涵盖5~8岁、9~12岁、12~15岁、15~18岁以上四个年龄段 。

学习目标

主题1:性与生殖解剖及生理

要点:知道包括性与生殖器官在内的人体器官的名称和功能是十分重要的,并且明白对此好奇是很自然的。

学习者将能够:

► 认识到对身体,包括对生殖器官产生好奇,是完全正常的(态度);

► 练习对自己感到好奇的身体部位进行提问或回答别人的回题(技能)。

要点:每个人的身体都有跟性健康和生殖有关的部位,儿童对于这些部位有疑问是很正常的。

学习者将能够:

► 描述与性健康和生殖有关的身体部位(知识);

► 知道对于自己的身体和性功能产生好奇和疑问是正常的(态度);

► 认同每一个人的身体都是独一无二的,可能存在身高、体型、机能和外貌特征方面的差异(态度);

► 找出一位可以向其咨询的可信赖的成年人,并展示如何询问关于性与生殖解剖和生理的问题(技能)。

要点:男性和女性的身体会随着时间而产生变化,包括他们的生殖和性能力及功能。

学习者将能够:

► 认同性伴随着人的各个生命周期(态度);

► 表达对于生命周期各阶段生殖能力变化的个人感受(技能)。

核心概念8:性与生殖健康

要点:免疫系统能够保护人体免受疾病的侵害并帮助人们保持健康。

学习者将能够:

► 描述“健康”和“疾病”的概念(知识);

► 解释人体有免疫系统,可以保护人体免受疾病的侵害(知识);

核心概念5:健康与福祉技能

要点:朋友、家庭、教师、宗教领袖及社区成员能够且应该相互帮助

学习者将能够:

► 认同所有人都有受到保护并得到支持的权利(态度)。

要点:学校和广泛的社区可以提供多种帮助和支持渠道。

学习者将能够:

► 意识到儿童需要就某些问题(例如:虐待、骚扰、欺凌、疾病)寻求帮助,并知道从何处获得帮助(知识)。

要点:对服务机构和媒体等提供的帮助和支持进行评估非常重要,这有助于获取优质的信息和服务。

学习者将能够:

► 列举提供性与生殖健康及权利方面的帮助和支持的个人或机构(知识)。

要点:每个人都有权利获得平价、真实、尊重且能保密和保护隐私的帮助。

学习者将能够:

► 说出获取性与生殖健康服务或帮助的渠道(知识);

► 练习如何在寻求帮助或支持时不感到愧疚和羞耻(技能)。

全面性教育中如何进行与相关内容的教育

根据《国际性教育技术指导纲要》(修订版)给出的学习目标,对于生殖器官以及与此相关的身体发育、性与生殖健康等知识和技能的学习贯穿着从幼儿到成年的整个阶段,北京师范大学刘文利教授主编的《珍爱生命——幼儿性健康教育绘本》(全9册)中对相关内容进行了介绍。

北京师范大学刘文利教授主编的《珍爱生命——幼儿性健康教育绘本》(全9册)中,《我们的身体》通过介绍男性和女性生殖器官的不同,使幼儿对生殖器官形成初步的认识,并引导幼儿正确清洁身体,树立良好的卫生意识 。

《新生命的诞生》中,绘本介绍了怀孕、生育与人类繁殖的基本情况,使幼儿形成对睾丸功能的初步认识,帮助幼儿悦纳自己的身体及生命 。

在北京师范大学刘文利教授主编的读本中五年级下册第一单元主题一“生殖器官的结构和功能”中,介绍了男性的睾丸、附睾、射精管等内、外生殖器官的结构和功能,使孩子形成对内外生殖器官更全面、更深刻的认识。

在三年级下册第一单元主题一“青春期的身体变化”通过介绍“体格生长迅速”“器官功能逐渐完善”“生殖器官发育迅速”等知识点来引导学生了解青春期人体各个器官的发育情况,掌握相应的卫生保健知识,并树立主动向可信任的成年人求助的意识。

在三年级下册第二单元主题一“青春期的困惑”中,读本介绍了关于阴茎的困惑等青春期常见问题,并引导学生主动向信任的成年人咨询、求助。

初中阶段关于生殖器官等身体发育以及性与生殖健康的教育是在小学阶段的基础上进一步了解相关知识。通过“性与生殖功能”等主题了解附睾的相关知识。初中生要能够了解进入青春期后附睾的发育特点,并学会相关的卫生保健知识,预防疾病。同时,初中阶段关于附睾的这一知识点的学习会结合性感觉、性幻想和性欲、性刺激等相关话题。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。