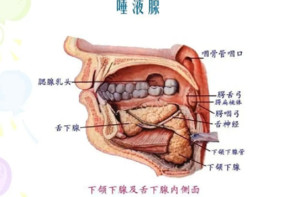

唾液腺

基本简介

小唾液腺

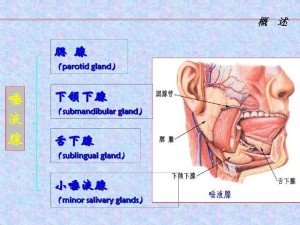

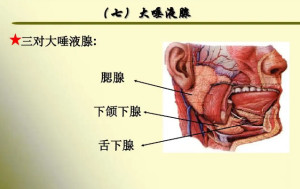

大唾液腺

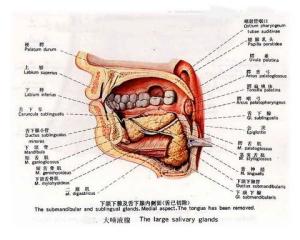

包括腮腺、下颌下腺和舌下腺三对(图:唾液腺(右)),它们是位于口腔周围的独立的器官,但其导管开口于口腔粘膜。

腮腺

parotid gland:最大,略呈三角楔形,位于外耳道前下方,咬肌后部的表面,腺的后部特别肥厚,深入到下颌后窝内。由腺的前端靠近上缘处发出腮腺管,在距颧弓下方约一横指处经咬肌表面前行,绕过咬肌前缘转向深部,穿过颊肌开口于颊部粘膜,开口处形成一个粘膜乳头,恰和上颌第二磨牙相对。

下颌下腺

submandibular gland:略呈卵圆形,位于下颌下三角内,下颌骨体和舌骨舌肌之间。由腺的内面发出下颌下腺管,沿口底粘膜深面前行,开口于舌下肉阜。

舌下腺

sublingual gland:最小,细长而略扁。位于口底粘膜深面。其排泄管有大小两种小管约有5-15条,直接开口于口底粘膜;大管另一端常与下颌下腺管汇合或单独开口于舌下肉阜。

作用

分类及作用

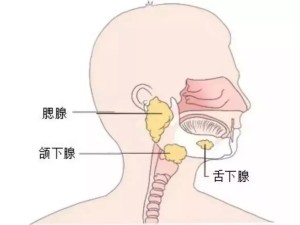

涎腺包括腮腺、颌下腺及舌下腺三对大涎腺和分布在口腔粘膜的众多小涎腺,各有导管通向口腔,排出涎液。腮腺是大涎腺中最大的一对,重约15~30克,为纯浆液腺质软,色黄,位于颜面两侧,颧弓之下,外耳道前下方,下颌支后方,大部分位于下颌后窝内。腮腺外形不规则,大致呈楔形,底呈三角形向外,尖向前内,可分为浅、深二叶。浅叶较大,位于咬肌后部的表面,深叶位于下颌支后内侧,突入下颌后窝内。肋腺外面有腮腺鞘,覆盖腮腺浅表的部分特别致密,腮腺深面的部分较薄弱。腮腺导管从腮腺浅叶前缘发出,在颧弓下约 1.5cm处穿出腮腺鞘膜。管长约5~7cm,管壁较厚,管径约2~3mm,导管横过咬肌外侧面后,在咬肌前缘呈直角急转向内,最后开口于上颌第二磨牙相对的颊粘膜上,开口处形成一个乳头。颌下腺是以浆液性腺泡为主的混合腺,重约10~15g,呈扁椭圆形。位于两侧颌下三角内,在下颌骨体的内面与舌骨舌肌和茎突舌肌之间。颌下腺外部由颈深筋膜浅层形成的鞘包裹。颌下腺导管长而弯曲,约5cm左右,从腺体深部发出,自后下斜向前上行走,开口于舌系带两侧的舌下肉阜处。导管开口较大,易受损伤。舌下腺是三对大涎腺中最小的一对,属粘液性腺泡为主的混合腺,重约3~4g,形态扁平,由多数小腺体组成,位于口底粘膜舌下皱襞的深面,下颌舌骨肌上方。舌下腺的输出管有大、小两种。舌下腺小管为8~20条短而细的小管,多数各自在舌下皱襞处开口于口腔,部分导管通向颌下腺导管。舌下腺大管循颌下腺导 管外侧,与颌下腺导管共同开口于舌下肉阜,或单独开口于舌下肉阜。

涎腺包括腮腺、颌下腺及舌下腺三对大涎腺和分布在口腔粘膜的众多小涎腺,各有导管通向口腔,排出涎液。腮腺是大涎腺中最大的一对,重约15~30克,为纯浆液腺质软,色黄,位于颜面两侧,颧弓之下,外耳道前下方,下颌支后方,大部分位于下颌后窝内。腮腺外形不规则,大致呈楔形,底呈三角形向外,尖向前内,可分为浅、深二叶。浅叶较大,位于咬肌后部的表面,深叶位于下颌支后内侧,突入下颌后窝内。肋腺外面有腮腺鞘,覆盖腮腺浅表的部分特别致密,腮腺深面的部分较薄弱。腮腺导管从腮腺浅叶前缘发出,在颧弓下约 1.5cm处穿出腮腺鞘膜。管长约5~7cm,管壁较厚,管径约2~3mm,导管横过咬肌外侧面后,在咬肌前缘呈直角急转向内,最后开口于上颌第二磨牙相对的颊粘膜上,开口处形成一个乳头。颌下腺是以浆液性腺泡为主的混合腺,重约10~15g,呈扁椭圆形。位于两侧颌下三角内,在下颌骨体的内面与舌骨舌肌和茎突舌肌之间。颌下腺外部由颈深筋膜浅层形成的鞘包裹。颌下腺导管长而弯曲,约5cm左右,从腺体深部发出,自后下斜向前上行走,开口于舌系带两侧的舌下肉阜处。导管开口较大,易受损伤。舌下腺是三对大涎腺中最小的一对,属粘液性腺泡为主的混合腺,重约3~4g,形态扁平,由多数小腺体组成,位于口底粘膜舌下皱襞的深面,下颌舌骨肌上方。舌下腺的输出管有大、小两种。舌下腺小管为8~20条短而细的小管,多数各自在舌下皱襞处开口于口腔,部分导管通向颌下腺导管。舌下腺大管循颌下腺导 管外侧,与颌下腺导管共同开口于舌下肉阜,或单独开口于舌下肉阜。

小涎腺位于口腔粘膜和粘膜下层,按其所在解剖部位而命名,有唇腺、颊腺、腭腺、舌腺、磨牙后腺、舌腭腺等,唇、颊、磨牙后区、腭、舌等处是小涎腺的主要分布部位,因此,这些部位也是粘液囊肿和涎腺肿瘤的好发部位。正常情况下,唾液一天的分泌量约为1~1.5L,唾液不仅对消化有很大作用,还与味觉、语言、吞咽等功能及口腔卫生、保护粘膜和龋病预防有密切关系。

大唾液腺

一般结构

唾液腺为复管泡状腺,被膜较薄,腺实质分为许多小叶,由分支的导管及末端的腺泡组成。

腺泡

腺泡(alveoli)呈泡状或管泡状,由单层立方或锥形腺细胞组成,为腺的分泌部。腺细胞与基膜之间以及部分导管上皮与基膜之间有肌上皮细胞,细胞扁平,有突起,胞质内含有肌动蛋白微丝。肌上皮细胞的收缩有助于腺泡分泌物排出。腺泡分浆液性、粘液性和混合性三种类型。

(1)浆液性腺泡(serous alveolus): 由浆液性腺细胞组成。在HE染色切片中,胞质染色较深。基部胞质嗜碱性较强,电镜下可见此处有较多粗面内质网和核糖体。核圆形,位于基部。顶部胞质内有较多嗜伊红的分泌颗粒(酶原颗粒,zymogen granule)浆液性腺泡分泌物较稀薄,含唾液淀粉酶。

(2)粘液性腺泡(mucous alveolus):由粘液性腺细胞组成。在HE染色切片中,胞质着色较浅,分泌颗粒不能显示。细胞核扁圆形,居细胞底部。电镜下则可见顶部胞质内有粗大的分泌颗粒(粘原颗粒,mucinogen granule)。粘液性腺泡的分泌物较粘稠,主要为粘液(糖蛋白)。

(3)混合性腺泡(mixed alveolus):由浆液性腺细胞和粘液性腺细胞共同组成。常见的形式是,腺泡主要由粘液性腺细胞组成,几个浆液性腺细胞位于腺泡的底部或附于腺泡的末端,在切片中呈半月形排列,故称半月(demilune)。半月的分泌物可经粘液性细胞间的小管释入腺泡腔内。

导管

导管是反复分支的上皮性管道,是腺的排泄部,末端与腺泡相连。唾液腺导管可分为以下几段。

(1)闰管(intercalated duct):直接与腺泡相连,管径细,管壁为单层立方或单层扁平上皮。

(2)纹状管(striated duct):或称分泌管(secretory duct),与闰管相连接,管径相,管壁为单层高柱状上皮,核位居细胞顶部,胞质嗜酸性。细胞基部可见垂直纵纹,电镜下为质膜内褶和纵行排列的线粒体,此种结构使细胞基部表面积增大,便于细胞与组织液间进行水和电解质的转运。纹状管上皮细胞能主动吸收分泌物中的Na+,将k+排入管腔,并可重吸收或排出水,故可调节唾液中的电解质含量和唾液量。

(3)小叶间导管和总导管:纹状管汇合形成小叶间导管,行于小叶间结缔组织内。小叶间导管较粗,管壁为假复层柱状上皮。小 叶间导管逐级汇合并增粗,最后形成一条或几条总导管开口于口腔,导管近口腔开口处渐为复层扁平上皮,与口腔上皮相连续。

结构特点

唾液

唾液的70%由下颌下腺分泌,25%由腮腺分泌,5%由舌下腺分泌。唾液中的水和粘液起润滑口腔作用,唾液淀粉酶可分解食物中的淀粉。唾液中还含有溶菌酶。唾液腺间质内有淋巴细胞和浆细胞,浆细胞分泌的IgA与腺细胞产生的蛋白质分泌片结合,形成分泌性IgA,随唾液排入口腔,具有免疫作用。

生物活性多肽

近20年来,陆续从鼠等动物及人的下颌下腺发现或分离撮出近30种生物活性多肽,有的已被提纯,其分子结构也已清楚。这些多肽物质或直接分泌入血,或随唾液进入消化道再由胃肠吸收入血,对多种组织和细胞的生理活动起重要调节作用。根据多肽的不同化学性质和生理作用,可将它们分为四大类:①促细胞生长与分化的因子,如神经生长因子(NGF),表皮生长因子(EGF),内皮生长刺激因子(EGSF)、红细胞生成素(EPO)、骨髓克隆刺激因子(CSF)等。②内环境稳定因子,如肾素(renin)、激肽释放酶(kallikrein,kk)、生长抑素、胰岛素和高血糖素样物质等。③消化酶,如淀粉酶、酸性磷酸酶、核糖核酸酶等。④细胞内调节因子,如酯肽酶等。有的多肽物质已制成商品试剂,如从小鼠下颌下腺提纯的EGF和NGF广泛用于实验研究。

近20年来,陆续从鼠等动物及人的下颌下腺发现或分离撮出近30种生物活性多肽,有的已被提纯,其分子结构也已清楚。这些多肽物质或直接分泌入血,或随唾液进入消化道再由胃肠吸收入血,对多种组织和细胞的生理活动起重要调节作用。根据多肽的不同化学性质和生理作用,可将它们分为四大类:①促细胞生长与分化的因子,如神经生长因子(NGF),表皮生长因子(EGF),内皮生长刺激因子(EGSF)、红细胞生成素(EPO)、骨髓克隆刺激因子(CSF)等。②内环境稳定因子,如肾素(renin)、激肽释放酶(kallikrein,kk)、生长抑素、胰岛素和高血糖素样物质等。③消化酶,如淀粉酶、酸性磷酸酶、核糖核酸酶等。④细胞内调节因子,如酯肽酶等。有的多肽物质已制成商品试剂,如从小鼠下颌下腺提纯的EGF和NGF广泛用于实验研究。

小鼠和大鼠出生后随着性发育成熟,下颌下腺纹状管逐渐增粗、增长和弯曲,上皮细胞顶部胞质内出现许多分泌颗粒。由导管上皮演变成的这种分泌细胞,称为颗粒曲管细胞(granular convoluted tubule cell,GCT细胞)(图13-3)。现已证实,鼠和其他一些啮齿动物下颌下腺分泌的多种生物活性多肽,主要定位于GCT细胞的分泌颗粒内;人和其他哺乳动物的下颌下腺无GCT细胞,多肽可能由纹状管或其他导管的上皮细胞产生。

小鼠下颌下腺GCT细胞的发育分化有明显的性别差异,雄鼠至性成熟时(生后60天)GCT发育快,小管长而弯曲,分支多,雌鼠的GCT则相对发育较差。雄鼠GCT细胞内的分泌颗粒及产生的多肽也较雌鼠的多。若将新生雄鼠阉割,或给雌鼠以雄激素,GCT细胞的性差则消失,表明小鼠下颌下腺GCT细胞的发育是依赖雄激素的。此外,甲状腺素和肾上腺皮质激素对GCT的发育与分化也有促进作用。

涎腺(Salivary Gland )

口腔的大涎腺有腮腺,颌下腺,舌下腺三对。小的粘液腺很多,分布在唇、颊、舌、腭等粘膜内。正常唾液为无色无味的清亮液体,pH 值为中性或略偏碱性。成人每天24小时的部分泌量为1000-1500毫升。

腮腺(Parotid Gland):位于耳下区,是涎腺中最大的一对,在面神经干及其分支从其中穿过。腺体外有致密的腮腺包膜,腺体内亦有许多隔膜,将腺体外分隔成若干小叶。从腮腺前缘发出腮腺导管。导管向前行越过咬肌表面,在咬肌前缘转入口腔,开口在上颌第一磨牙相对的颊粘膜处。

颌下腺(Submaxillary Gland):体积小于腮腺,位于颌下三角,腺体主要在下颌舌骨肌下方,部分从该肌后缘转向其上方,并发出颌下腺导管,在口底粘膜下向前行走,开口于舌系带基部的两侧。导管在行程中还接受部分舌下腺小管开口。

舌下腺(Subling Gland):为大涎腺中最小的一对,位于舌系带两边的口腔粘膜与下颌。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。