深蓝

历史起源

深蓝计划源自许峰雄在美国卡内基·梅隆大学修读博士学位时的研究,当时的电脑名为“沉思”(DeepThought,该名源自于《银河系漫游指南》中的一台超级电脑),以3微米的芯片设计而成。许峰雄在1989年加入IBM研究部门,并继续超级电脑的研究工作,当时他与MurrayCampbell主力研究并行计算问题。1992年,IBM委任谭崇仁为超级电脑研究计划主管,领导研究小组开发专门用以分析国际象棋的深蓝超级电脑。

深蓝计划源自许峰雄在美国卡内基·梅隆大学修读博士学位时的研究,当时的电脑名为“沉思”(DeepThought,该名源自于《银河系漫游指南》中的一台超级电脑),以3微米的芯片设计而成。许峰雄在1989年加入IBM研究部门,并继续超级电脑的研究工作,当时他与MurrayCampbell主力研究并行计算问题。1992年,IBM委任谭崇仁为超级电脑研究计划主管,领导研究小组开发专门用以分析国际象棋的深蓝超级电脑。

硬件规格

深蓝是并行计算的电脑系统,建基于RS/6000 SP,另加上480颗特别制造的VLSI象棋芯片。下棋程式以C语言写成,运行AIX 操作系统。1997年版本的深蓝运算速度为每秒2亿步棋,是其1996年版本的2倍。1997年 6月,深蓝在世界超级电脑中排名第259位,计算能力为11.38 gigaflops。

深蓝是并行计算的电脑系统,建基于RS/6000 SP,另加上480颗特别制造的VLSI象棋芯片。下棋程式以C语言写成,运行AIX 操作系统。1997年版本的深蓝运算速度为每秒2亿步棋,是其1996年版本的2倍。1997年 6月,深蓝在世界超级电脑中排名第259位,计算能力为11.38 gigaflops。

1997年的深蓝可搜寻及估计随后的12步棋,而一名人类象棋好手大约可估计随后的10步棋。每增加1步棋的搜寻能力约等于增加下棋强度约80 ELO分。

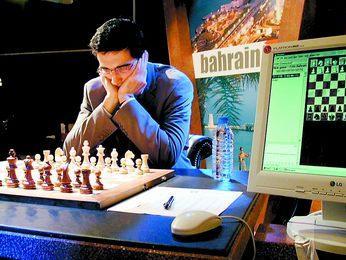

人机大战

人与计算机的首次对抗是在 1963 年。国际象棋大师兼教练大卫·布龙斯坦怀疑计算机的创造性能力,同意用自己的智慧与计算机较量。下棋的时候他有一个非常不利的条件:让一个后。但当对局进行到一半时,计算机就把布龙斯坦的一半兵力都吃掉了。这时,布龙斯坦要求再下一局,但这次却不再让子了!

人与计算机的首次对抗是在 1963 年。国际象棋大师兼教练大卫·布龙斯坦怀疑计算机的创造性能力,同意用自己的智慧与计算机较量。下棋的时候他有一个非常不利的条件:让一个后。但当对局进行到一半时,计算机就把布龙斯坦的一半兵力都吃掉了。这时,布龙斯坦要求再下一局,但这次却不再让子了!

1997 年 5 月 11 日,在人与计算机之间挑战赛的历史上可以说是历史性的一天。计算机在正常时限的比赛中首次击败了等级分排名世界第一的棋手。加里·卡斯帕罗夫以 2.5:3.5 输给 IBM 的计算机程序 “深蓝”。机器胜利的标志着国际象棋历史的新时代。

挑战成绩

1996年2月10日,深蓝首次挑战国际象棋世界冠军卡斯巴罗夫,但以2-4落败。比赛在2月17日结束。其后研究小组把深蓝加以改良,1997年5月再度挑战卡斯巴罗夫,比赛在5月11日结束,最终深蓝电脑以3.5–2.5击败卡斯巴罗夫,成为首个在标准比赛时限内击败国际象棋世界冠军的电脑系统。IBM在比赛后宣布深蓝退役。

1996年2月10日,深蓝首次挑战国际象棋世界冠军卡斯巴罗夫,但以2-4落败。比赛在2月17日结束。其后研究小组把深蓝加以改良,1997年5月再度挑战卡斯巴罗夫,比赛在5月11日结束,最终深蓝电脑以3.5–2.5击败卡斯巴罗夫,成为首个在标准比赛时限内击败国际象棋世界冠军的电脑系统。IBM在比赛后宣布深蓝退役。

详细战况

下面是对抗赛最后一局棋。

黑方:卡斯帕罗夫

第六局即最后一局,1997 年 5 月 11 日弈

防御:卡罗-卡恩防御

1. 白兵 e4 黑兵 c6

2. 白兵 d4 黑兵 d5

3. 白马 c3 黑兵 d×e4

4. 白马 ×e4 黑马 d7 5. 白马 g5 黑马 gf6

6. 白象 d3 黑兵 e6

7. 白马 1f3 黑兵 h6

8. 白马 ×e6 黑后 e7

9. 白方 0-0(短易位) 黑兵 f×e6

10. 白象 g6+ 黑王 d8

11. 白象 f4 黑兵 b5

12. 白兵 a4 黑象 b7

13. 白车 e1 黑马 d5

14. 白象 g3 黑王 c8

15. 白兵 a×b5 黑兵 c×b5

16. 白后 d3 黑象 c6

17. 白象 f5 黑兵 e×f5

18. 白车 ×e7 黑象 ×e7

19. 白兵 c4 黑方认输

相关争议

卡斯巴罗夫在比赛落败后说,他在观察电脑下棋时感觉电脑的决定有智慧及创意,是他所不能理解的。他亦认为电脑在棋局中可能有人类的帮助,因此要求重赛。但IBM拒绝,并把深蓝退役。2003年一部纪录片正为此而拍摄,名为“游戏结束:卡斯巴罗夫与电脑”(GameOver:KasparovandtheMachine),并指出深蓝广被宣传的胜利,是由IBM一手炮制,务求令其股票价格上升。当中部份内容是正确,规则容许开发者在棋局之间修改程式。深蓝在棋局之间曾被修改,以了解卡斯巴罗夫的下棋风格,令电脑可避免再陷入其人工智能曾两次跌入的陷阱。

电脑的胜出引来部份人的恐惧,害怕电脑最终会战胜人类,就如一些科幻小说、电影的桥段;而另一些人则认为这场比赛只是一项科学实验,并期望电脑的发展可协助人类解决更多现实的问题。

电脑的胜出引来部份人的恐惧,害怕电脑最终会战胜人类,就如一些科幻小说、电影的桥段;而另一些人则认为这场比赛只是一项科学实验,并期望电脑的发展可协助人类解决更多现实的问题。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。