胃真菌病

病因

真菌感染(35%):

真菌感染(35%):

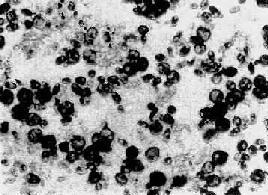

能引起胃真菌病的主要菌种是白色念珠菌(monilia albicans)和曲霉菌(aspergillus),而放线菌则较为少见,据Bearse(1936)的意见,胃黏膜的局部血循环障碍或免疫力的减退,可能为真菌病的发生基础。

发病机制(25%):

初时常在胃黏膜上形成一层白喉样的假膜,以后再发展为溃疡,有时可发生黏膜下层血管的栓塞,溃疡或为单数或为多数,有时很小,有时可能累及整个胃壁,但一般不致形成穿孔,病灶上的坏死组织中常见有真菌存在,如属放线菌感染则可见有硫磺颗粒。

平时饮食不当(20%):

平时在生活中饮食不当,不洁净也可以引起本病。

症状

临床表现无特异性,可以似胃炎,胃溃疡或癌肿而难于区分,X线检查也不能对诊断有何帮助,虽然在呕吐物及胃内容物中常能发现大量真菌,但因胃真菌病是如此少见,而胃内容物中可能发现真菌机会甚多,故单纯发现真菌并不能认为是胃真菌病,文献上所有已经报道的胃真菌病均未能有正确的临床诊断,而最后的确诊只能有赖于手术或活组织检查。

并发症

胃出血:血管受损破裂后出血,导致呕血、黑便,一般出血前疼痛加剧,出血后疼痛减轻大量便血指短时间内消化道大量出血,伴有脉搏增快,血压降低及血红蛋白值降低,需要输血治疗。

胃、十二指肠穿孔溃疡向深层发展,穿透浆膜层与腹腔相通,使胃、十二指肠内容物流人腹腔,发生急性腹膜炎,称急性穿孑L。常见于十二指肠球部前壁溃疡穿孔,是严重并发症,患者可死于腹膜炎和败血症。

检查

诊断

治疗

术前的正确诊断实属困难,则非手术疗法亦难确定其疗效。Bearse曾认为:因碘化物对胃真菌病有效,故对可疑的胃真菌病患者亦可试服大剂量的碘化物。在当前抗真菌药物已经大大发展的情况下,胃真菌病的治疗已完全改观。因真菌病而致出血或穿孔者,应立即手术治疗。

预防

护理

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

真菌的存在极为广泛,空

真菌的存在极为广泛,空