盲襻综合征

概述

盲襻综合征(blindloopsyndrome)是指由于各种小肠病变或手术后导致肠腔盲襻内容物淤积和细菌繁殖所引起的吸收不良综合征。主要表现以脂肪泻(腹泻)、营养不良、体重下降、维生素B12缺乏和巨细胞性贫血等症状为主要特征病情严重者可产生中枢神经系统症状。

病因

正常人近半数小肠内特别是小肠上部是无菌的。在肠蠕动正常的情况下,小肠内容物持续向远侧流动,以消化间隔期的移动性肌电复合运动来清理食物残渣。胃酸局部免疫球蛋白以及回盲瓣防止结肠内容物的逆流等作用,均足以防止食糜滞留和细菌异常繁殖。任何导致这些机制被破坏的因素,均可以引起细菌过度繁殖导致盲襻综合征健康搜索。

②解剖上的盲襻:Meckel憩室;

④外科手术所致:胃空肠吻合术后,输入襻功能不良;小肠—小肠或小肠—横结肠侧侧吻合捷径术后的旷置肠段;胃空肠结肠瘘形成后空置或绕过的肠襻;术后粘连引起的部分肠梗阻等。

2.常见感染细菌

发病机制

1.发病机制

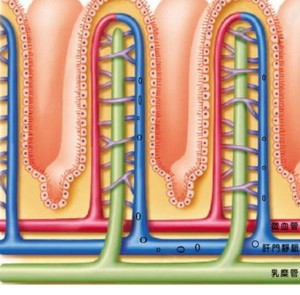

肠道运动机能不良、小肠盲襻小肠手术等均可使小肠运动迟缓,肠内容物排空不畅或在其中反复徘徊,引发肠内细菌(包括厌氧菌)过度繁殖。大量肠菌可消耗肠内维生素B12,肠菌毒素又可抑制肠壁对维生素B12鶒的吸收以及破坏已被吸收的维生素B12,从而导致维生素B12缺乏和巨细胞型贫血。肠内厌氧菌还可产生某种蛋白酶影响肠内营养物质的吸收,同时细菌水解结合胆盐为游离胆盐,使肠腔内胆盐减少脂肪酸和脂溶性维生素的吸收受到影响,导致脂肪泻;肠菌还可脂肪酸羟化形成不能吸收的羟化脂肪酸后者可损伤肠上皮,影响其对水和钠的吸收鶒,引起水样泻。

2.病理生理

盲襻综合征的主要病理生理改变是腹泻、营养不良消瘦和贫血(巨细胞型)。肠道细菌均含有蛋白酶,可使肠上皮刷状缘膜内的酶失去活性,影响肠壁对营养物质的吸收。肠腔内容物长期淤积肠腔内压力升高肠上皮因缺血受到进一步损害,发生黏膜糜烂和出血,严重的又可并发肠穿孔或肠瘘;羟化脂肪酸也可损害肠上皮细胞,致肠上皮长期水、钠营养素吸收障碍,引起营养不良、消瘦水样腹泻和贫血等鶒。由于肠腔内容物淤积,患者可出现肠梗阻表现,如腹痛、腹胀、肠鸣亢进等。张延龄等治疗1例急性回盲部炎性肿块,因当时情况不佳仅能作回肠横结肠暂时转流。术后炎性肿块所致有梗阻缓解,但部分肠内容物可经远端回肠进入盲肠和升结肠而主要进入结肠鶒,部分内容物经吻合口流入末端回肠这样周而复始远端回肠、盲肠和升结肠内积累粪便达5kg之多。由于盲襻黏膜糜烂,出血严重,出现便血和腹痛等慢性中毒症状,经切除盲襻后痊愈。

实验室检查:

1.胆盐呼吸试验是诊断盲襻综合征的一个简单方法。经口服14C标记的甘氨胆酸185kBq,正常人甘氨胆酸经肠管吸收入肝后再合成胆盐。由于盲襻繁殖的细菌把14C标记的甘氨酸由胆盐分裂出来而被吸收,经过代谢变为14CO2,运送到血液中,服后4h在呼吸气中出现。通过放射性计数仪测定,小肠病时比正常人排出14C02大10倍。2.Shilling试验对鉴别诊断有帮助,即口服60钴标记的VitB12,正常排出值是7%~25%。盲襻综合征可低至0%~6%。给以内因子再重复Shilling试验鶒,若是盲襻综合征,则VitB12的吸收不会增加,尿中排出量不增多。若是恶性贫血,则尿中排出量增加到正常水平。

3.试验性治疗

口服四环素2g,共3~5天健康搜索,可使综合症状得到改善。再做Shilling试验,变为正常或好转。 其它辅助检查: 目前没有相关内容描述。 >一氧化碳 >甘氨胆酸 >甘氨酸

临床表现

1.原发病的症状。

2.肠梗阻症状患者具有肠梗阻的一般症状,如腹痛、腹胀、肠鸣音亢进及肠形等鶒,与真正肠梗阻不同之处在于患者仍能进食,并有排便次数增多常含有不消化食物的稀便。

3.吸收不良表现轻的仅有轻度腹泻,重的则有严重水泻脂肪痢和吸收不良致营养不良消瘦、维生素B12缺乏、巨幼红细胞贫血和低色素小红细胞性贫血、低钙血症、骨软化症等。

并发症:

诊断

鉴别

治疗

1.药物治疗

(1)抗感染治疗:头孢拉啶,0.25~0.5g/次,口服4次/d;甲硝唑(灭滴灵)0.2~0.4g/次,口服,3次/d。一般以1~2周为一个疗程健康搜索,必要时可隔2~4周再给予一个疗程。

(2)维生素和电解质补充:维生素B12,首次1000µg,肌内注射,以后每2周给500µg。补充足量的维生素B、CD、K以及钙片和铁剂等。

(3)营养支持治疗:给予低脂高热量、高蛋白质易消化饮食。

2.手术治疗

对有内瘘、肠盲襻、肠憩室等情况应行外科手术治疗。手术原则应尽可能切除盲襻或盲袋矫正肠吻合,解除肠短路改成小肠端端吻合。如梗阻病变不能切除,可将输入肠襻在吻合口远端处切断健康搜索,并将断端内翻缝合,使肠内容物不再向梗阻部位运行。

预后:

预后良好。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。