鼓胀

症状表现

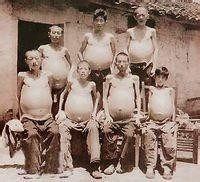

1、 初起脘腹作胀,腹渐胀大,按之柔软,食后尤甚,叩之呈鼓音及移动性浊音。继则腹部胀满膨隆,高于胸部,仰卧位时腹部胀满以两侧为甚,按之如囊裹水,病甚者腹部膨隆坚满,脐突皮光,四肢消瘦,或肢体浮肿。

形成原因

1、酒食不节:嗜酒过度,饮食不节,损伤脾胃,湿浊内蕴,清气不升,浊气不降,壅阻气机,脾土壅滞则肝失条达,气滞血瘀,水湿内停,气血交阻而成鼓胀。

2、情志不遂:肝为藏血之脏,性喜条达,情志抑郁,肝失疏泄,气机不利,则血行不畅,气滞血瘀。肝气横逆犯脾,脾不健运,以致水湿内停,水湿气血蕴结,日久累及肾脏,开阖不利,而成鼓胀。

辨证诊治

鼓胀为临床四大疑难重症之一,历代医家十分重视。其临床表现以腹胀大膨隆,皮色苍黄,脉络暴露为特征。鼓胀的病变部位在肝、脾、肾,基本病机是肝脾肾三脏功能失调,气滞、血瘀,水停于腹中。临床上注意与水肿和肠覃鉴别。辨证要点在虚实及气滞、血瘀、水停的主次。

本病的病机特点为本虚标实,虚实并见,故其治疗宜谨守病机,以攻补兼施为原则。实证为主则着重祛邪,合理选用行气、化瘀、健脾利水之剂,若腹水严重,也可酌情暂行攻逐,同时辅以补虚;虚证为主则侧重在扶正补虚,分别施以健脾温肾,滋养肝肾等法,扶正重点在脾,同时兼以祛邪。还应注意“至虚有盛候,大实有羸状”的特点,切实做到虚不忘实,泄实不忘虚,切忌一味攻伐,导致正气不支,邪恋不去,出现危象。

治疗方案

滞湿阻

主症:腹部胀满,胀而不坚,胁下胀满或疼痛。纳少,嗳气,食后胀甚,小便短少。舌苔白腻,脉弦。

方药:柴胡疏肝汤(《景岳全书》)和胃苓汤(《丹溪心法》)。柴胡10克、香附10克、郁金10克、白芍10克、川芎10克、枳壳10克、陈皮10克、苍术10克、茯苓10克、猪苓10克、泽泻10克。

加减:苔黄腻,口干苦加丹皮、山栀;腹胀甚加木香、砂仁;泛吐清水加半夏、干姜。

湿困脾

主症:腹大胀满,按之如囊裹水,甚者颜面及下肢浮肿。脘腹痞胀,得热稍舒,怯寒懒动,精神困倦,尿少便溏。苔白腻,脉缓。

方药:实脾饮(《济生方》)。附子10克、白术10克、干姜6、木香10克、苡仁15、猪苓10克、茯苓10克、泽泻10克、车前子110克(包煎)。

加减:气虚加黄芪、党参;胁腹胀痛加郁金、青皮;嗳气、纳差加砂仁、炒谷、麦芽。

热蕴结

烦热口苦,渴不欲饮,小便赤涩,大便秘结或溏垢,或有面目皮肤发黄。

方药:中满分消丸(《兰室秘藏》)、合茵陈蒿汤(《伤寒论》)。茵陈3克、黄芩10克、黄连5克、山栀10克、半夏10克、厚朴10克、枳壳10克、茯苓10克、猪苓10克、泽泻10克、大黄10克。

加减:热毒炽盛,黄疸鲜明加龙胆草;小便赤涩不利加陈葫芦、马鞭草;热迫血溢加水牛角、生地、地榆。

脾血瘀

主症:腹大坚满,脉络怒张,胁腹刺痛。面色黯黑,面颈胸有血痣,手掌赤痕。舌质紫红或有瘀斑,脉细涩或芤。

方药:调营饮(《证治准绳》)。当归10克、川芎10克、赤芍10克、莪术10克、延胡索10克、大腹皮15克、桑白皮10克、茯苓皮15克、陈皮10克。

加减:大便色黄加参三七、侧柏叶;瘀结明显加山甲、地鳖虫,有出血倾向者慎用;苔腻加半夏、苍术。

肾阳虚

主症:腹大胀满,早宽暮急。面色萎黄或白,脘闷纳呆,神倦怯寒,下肢浮肿,小便短少。舌淡胖,脉沉弦无力。

方药:附子理中丸(《太平惠民和剂局方》)、合五苓散(《伤寒论》)。党参10克、白术10克、附子10克、熟地10克、山药10克、山茱萸10克、猪苓10克、茯苓10克、泽泻10克、车前子15克。

肝肾阴虚

形体消瘦,面色晦滞,口燥咽干,五心烦热,颧红,盗汗,有时齿鼻衄血,小便短少。

方药:六味地黄丸(《小儿药证直诀》)合膈下逐瘀汤(《医林改错》)熟地10克、 山药10克、山茱萸10克、丹皮10克、赤芍10克、川芎10克、桃仁10克、红花10克、枳壳10克、茯苓10克、泽泻10克。

专方治疗

用法:上药共研细末,水泛为丸,每次服5克,每日2至3次,2个月为一疗程。

组成:黄芪、丹参各20~30克,黄精、鸡内金、板蓝根、连翘、败酱草各15~20克,白术、茯苓、郁金、当归、女贞子各12~15克,紫河车2~5克。

用法:每1日剂,水煎服,或研为细末,炼蜜为丸,每丸9克,每次1丸,每日3次。

组成:黄芪、丹参各20~30克,白术、茯苓、郁金、当归、生地各12~15克,泽兰叶、鸡内金、板蓝根、败酱草、黄精各15~20克,紫河车4~10克。

用法:上药除紫河车外,水煎,分2次服;紫河车研末装人空心胶囊中,每次另服2~5克,亦为每日2次。

水汤

组成:益母草60克,茅根30克,苍术30克,白术30克,牛膝30克,防己45克,山药15克,陈葫芦30克。

用法:水煎,饭前服用,1日3次。

护理保养

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。