凯氏带

简述

凯氏带(Casparian strip)

凯氏带(Casparian strip)

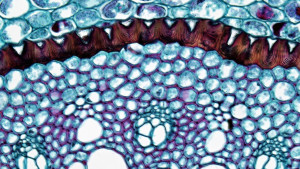

木质素和栓质沉积在初生壁中,并横过胞间层。凯氏带区质膜厚且平直,紧贴细胞壁,非凯氏带区质膜薄而弯曲。当发生质壁分离时,凯氏带区与质膜仍紧紧地融合在一起不分离,这并不是胞间连丝作用的结果。

当水分和矿质元素被根的表皮吸收后,沿着两条途径向维管柱横向输导:一条是通过细胞壁和细胞间隙的质外体途径;另一条是通过质膜和原生质的共质体途径。当进入两条途径的水分和溶质到达内皮层时,由于内皮层细胞排列紧密和凯氏带的存在,水和溶质不能从质外体通过内皮层,必须通过内皮层细胞具选择透性的质膜,进入到原生质中,经共质体路线,再进入到维管柱中,因此内皮层的凯氏带阻断了皮层与维管柱之间的质外体运输途径,犹如生理栅栏和阀门一样,控制着营养物质和水分进入维管柱。如果没有凯氏带,任何有害和有益的矿物质都可以从内皮层的细胞壁和细胞间隙进入根的木质部,并初输送到植物体的各个部分,显然对植物是不利的。此外,内皮层还有防止维管柱内的溶质倒流至皮层的作用,从而维持微观组织中的流体静压力,使水和溶质源源不断地进入导管。

水进入植物的途径

木栓化的凯氏带形成了水和溶质难以逾越的屏障,因此根的质外体在此是不连续的,可分为内皮层以外和内皮层以内两部分,而把内皮层假设为是一层“膜”,当“膜”的两侧有水势差时就会发生水的运动。由于水径向从根毛到木质部假设为只经过一层“膜”,因而只具有一个根水导(root hydraulic conductance)Lroot,可以下式表示:

Lroot=Jv/ΔΨw 其中Jv为水的跨根运动速率,ΔΨw为径向的跨根水势梯度。

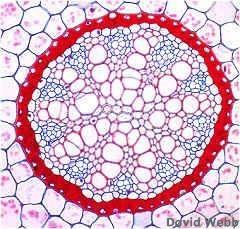

凯氏带的宽度随不同种植物而有较大的差异。凯氏带见于初生根的内皮层,而在茎、叶等气生器官中是否存在则仍有争议。

大多数单子叶植物及少数双子叶植物(如茶)的内皮层在早期凯氏带加厚的基础上,大部分细胞进一步发展成五面增厚即内皮层细胞的上、下壁,径向壁和内切向壁全面加厚,仅外切向壁仍保持薄壁状态,其横切面加厚部分呈现U形或马蹄形,如玉米、葱属、菖蒲属;少数植物(百合属)的大部分内皮层细胞甚至发展成六面加厚如毛茛,仅有少数对着木质部的内皮层仍停留在凯氏带加厚状态,成为水分和无机盐进入维管柱的必经之道,成为通道细胞。内皮层细胞五面或六面增厚,加强了对维管柱的保护作用。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。