丙型病毒性肝炎

病原学

HCV颗粒

HCV是一种直径50~60nm的球形颗粒,最外层为包膜糖蛋白,其内为核衣壳。病毒基因组被核衣壳包裹,形成直径为30~35nm核心颗粒,被包膜包裹形成完整的HCV颗粒,沉降系数为140~159S。根据蔗糖密度梯度分析,血清中存在两种不同密度梯度的HCV颗粒,一种为高密度(1.186~1.213kg/L),可能为游离的或与免疫球蛋白结合的HCV颗粒:另一种为低密度(1.099~1.127kg/L),可能是与低密度脂蛋白结合的HCV。

HCV是一种直径50~60nm的球形颗粒,最外层为包膜糖蛋白,其内为核衣壳。病毒基因组被核衣壳包裹,形成直径为30~35nm核心颗粒,被包膜包裹形成完整的HCV颗粒,沉降系数为140~159S。根据蔗糖密度梯度分析,血清中存在两种不同密度梯度的HCV颗粒,一种为高密度(1.186~1.213kg/L),可能为游离的或与免疫球蛋白结合的HCV颗粒:另一种为低密度(1.099~1.127kg/L),可能是与低密度脂蛋白结合的HCV。

HCV基因组及编码蛋白

HCV基因组为单股正链RNA,全长约9500nt。因其9400nt以后的多聚腺苷酸尾(polyA)长短不一,故各家报道长度有所差异(9400~9600nt)。基因组由5'-非编码区(5'-NCR,长约341nt;又称5'-非翻译区,5'-UTR)、开放读码框(ORF,长9033~9099nt)及3'-非编码区(3'-NCR,又称3'-非翻译区,3'-UTR)组成。

5'-NCR序列在基因组序列中最为保守,含有内部核糖体进入位点(internal ribosome entry site,IRES),可调控病毒基因组的表达。ORF从5'端至3'端依次为C区(编码核衣壳蛋白)、E1和E2区(编码包膜蛋白)、P7区(编码细胞外膜孔蛋白或称离子通道蛋白)、NS2区(非结构蛋白2区,编码病毒自体蛋白酶)、NS3区(编码病毒解旋酶和丝氨酸蛋白酶)、NS4A(编码NS3蛋白酶辅助因子)、NS4B(编码复制复合体和膜网的组合因子)、NS5A(编码病毒复制和装配调节因子)、NS5B(编码HCVRNA指导的RNA聚合酶)。ORF首先指导合成长3010~3033个氨基酸的聚蛋白前体,然后在病毒蛋白酶及宿主信号肽酶的作用下,切割为病毒的结构蛋白(核心蛋白和包膜蛋白)和非结构蛋白(NS1~NS5蛋白)。E2区实际上就是以往所称的NS1区,因此该区有时又称为E2/NS1区。C区表达产物(核心抗原)和E区表达产物(包膜蛋白)均含重要的抗原表位:包膜蛋白还含有与肝细胞结合的表位,推测可刺激机体产生保护性抗体。NS3蛋白也具有较强的免疫原性,可刺激机体产生抗体,在临床诊断上有重要价值。非结构蛋白主要是参与HCV复制的功能酶及其辅助因子。

HCV基因型

HCV存在较高的基因异质性,根据核苷酸序列的差异可将HCV分为不同的基因型和亚型。当HCV全基因序列差异在30%以上时,可区分为不同的基因型;同一基因型HCV全基因序列的差异在20%以上时,可区分为不同的亚型。既往曾按Okamoto法将HCV分成I~IV型,但现已弃用。根据Simmends法,主要将HCV分为7个基因型,每个基因型又可分为不同的亚型(a、b、c等)。研究较为充分的HCV基因型有6个,分为1a、1b、lc、2a、2b、2c、3a、3b、4a、5a、6a11个亚型;以1型最为常见,占40%~80%。不同国家及地区的HCV基因型分布有较大差异。中国、日本、美国以1型为主,3型常见于印度、巴基斯坦、澳大利亚、苏格兰等,4型常见于中东地区及非洲,5型常见于南非,6型常见于中国香港、澳门、广东及重庆等。7型为自中非地区的少数患者中分离而得,其临床重要性尚不明确。1b型HCVRNA载量高,肝脏病理组织学变化较重,易致肝硬化及肝癌,但也有学者认为基因型与疾病严重性并无明显相关。HCV基因型还与IFN疗效密切相关,在研制HCV疫苗时亦需针对不同基因型HCV进行设计。

HCV准种

HCV RNA在复制过程中有很高的变异率,从而形成相互关联但各不相同的准种,使得病毒易于逃避宿主的免疫清除,导致感染持续化。

易感动物及外界抵抗力

黑猩猩是最为理想的HCV感染模型。树鼩也可被HCV感染,但其感染特点尚未完全阐明。HCV对氯仿、乙醚等有机溶剂敏感。100℃煮沸5分钟、60℃持续10小时、1:1000甲醛37℃下处理6小时、20%次氯酸处理、紫外线照射等均可灭活HCV。血制品中的HCV可用干热80℃处理72小时或加变性剂使之灭活。

流行病史

丙型病毒性肝炎(简称丙型肝炎)早在20世纪70年代即已确认为是一种肠道外传播的非甲非乙型肝炎(post-transfusion hepatitis non A non B,PT-NANBH)。1989年,Choo等经由分子克隆技术首先发现丙型肝炎病毒(HCV),1991年,HCV被归入黄病毒科丙型肝炎病毒属。

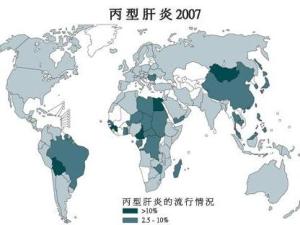

HCV感染属全球性的严重问题,丙型肝炎呈全球性分布,无明确地理界限。尤其在西方国家,是慢性肝疾病的主要病因,对社会及个人经济带来严重影响。据不完全统计,截至2020年,全球约有1.7亿人感染HCV,而每年仍有300万~400万人感染HCV。在中国抗-HCV阳性率约3%,以长江为界,北方(3.6%)高于南方(2.9%)。在许多国家HCV感染是肝病及肝源性死亡的主要原因之一。截至2022年,全球感染率约2.35%,据估计感染总数达2.1亿人,慢性感染者大约1.6亿人。大多数西欧国家及北美洲的人群,HCV感染率为0.1%~2.0%,地中海沿岸地区约3%,热带地区可高达6%,国家按从高到低依次为埃及、蒙古等。在日本普通人群中,HCV携带率为1%~3%,非洲部分国家高达6%。中国过去调查显示HCV感染率约3.2%。自1992年起开始对抗-HCV进行筛查以来,输血相关急性丙型肝炎感染显著下降,而经IDU传播及性传播则相对增高。

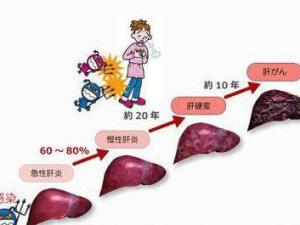

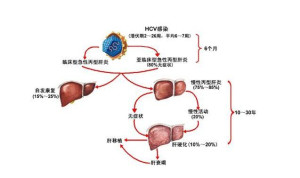

丙型肝炎患者和无症状HCV阳性者是主要传染源。因试剂的灵敏性或献血者处于HCV感染窗口期,约20%献血者呈抗-HCV阴性,因此血源性感染仍然是主要传播途径,如输血史、应用血液制品史或明确的HCV暴露史。不同地区的主要传播方式有一定差异,如西方国家主要是通过静脉吸毒。澳大利亚一项调查研究显示,随着静脉吸毒者的减少HCV发病率有所下降,2005年HCV感染人数约为1999年的2/3。在发展中国家HCV感染以输血为主。2006年研究显示,1~59岁人群抗-HCV流行率约为0.43%,部分专家认为实际流行率可能在1%左右。IDU、血液透析、性乱者及输血者的感染率远高于普通人群。应用被抗-HCV阴性的HCV感染者血液污染的血制品及日常生活用品、母婴传播等也是HCV感染的传播途径。输血后急性丙型肝炎的潜伏期为2~26周(平均为7.4周)。输Ⅷ因子引起的丙型肝炎的潜伏期较短,为7~33天,平均为19天。散发性急性丙型肝炎的潜伏期尚待研究。尽管HCV感染率明显下降,但由其所致肝病的发现率呈上升趋势,可能与丙型肝炎的临床表现滞后于感染(20年或更长)有关。

丙型肝炎患者和无症状HCV阳性者是主要传染源。因试剂的灵敏性或献血者处于HCV感染窗口期,约20%献血者呈抗-HCV阴性,因此血源性感染仍然是主要传播途径,如输血史、应用血液制品史或明确的HCV暴露史。不同地区的主要传播方式有一定差异,如西方国家主要是通过静脉吸毒。澳大利亚一项调查研究显示,随着静脉吸毒者的减少HCV发病率有所下降,2005年HCV感染人数约为1999年的2/3。在发展中国家HCV感染以输血为主。2006年研究显示,1~59岁人群抗-HCV流行率约为0.43%,部分专家认为实际流行率可能在1%左右。IDU、血液透析、性乱者及输血者的感染率远高于普通人群。应用被抗-HCV阴性的HCV感染者血液污染的血制品及日常生活用品、母婴传播等也是HCV感染的传播途径。输血后急性丙型肝炎的潜伏期为2~26周(平均为7.4周)。输Ⅷ因子引起的丙型肝炎的潜伏期较短,为7~33天,平均为19天。散发性急性丙型肝炎的潜伏期尚待研究。尽管HCV感染率明显下降,但由其所致肝病的发现率呈上升趋势,可能与丙型肝炎的临床表现滞后于感染(20年或更长)有关。

发病机制

HCV入侵宿主细胞是在多种受体联合介导下完成的复杂过程。已提出的HCV受体主要包括CD81、低密度脂蛋白受体(low density lipoprotein receptor,LDLR)、B族Ⅰ型清道夫受体(scavenger receptor class BtypeI,SR-BI)、紧密连接蛋白家族、表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor ,EGFR)、酪氨酸激酶EphA2受体(ephrin receptor A2,EphA2)、NPC1L1受体(niemann-Pick Cl-like1cholesterol absorption receptor)等。HCV感染肝细胞的机制可能是通过其包膜蛋白E2与肝细胞表面相应受体CD81分子相结合而实现。过去认为丙型肝炎的发病机制是HCV对肝细胞的直接损害,现认为这只是次要机制。以下几点提示丙型肝炎的发病可能有免疫机制参与:①受HCV感染的肝细胞数量少,而肝组织炎症反应明显,二者形成反差。②免疫组化证明丙型肝炎肝实质坏死区主要为CD8+淋巴细胞浸润,免疫电镜观察到CD8+细胞与肝细胞直接接触。③从丙型肝炎患者肝脏中分离出HCV特异性T细胞克隆。④IFN-a治疗可使肝内CD8+细胞数量减少。丙型肝炎患者肝细胞表面表达HLA分子及ICAM-1分子。这些发现与乙型肝炎较为相似。

HCV入侵宿主细胞是在多种受体联合介导下完成的复杂过程。已提出的HCV受体主要包括CD81、低密度脂蛋白受体(low density lipoprotein receptor,LDLR)、B族Ⅰ型清道夫受体(scavenger receptor class BtypeI,SR-BI)、紧密连接蛋白家族、表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor ,EGFR)、酪氨酸激酶EphA2受体(ephrin receptor A2,EphA2)、NPC1L1受体(niemann-Pick Cl-like1cholesterol absorption receptor)等。HCV感染肝细胞的机制可能是通过其包膜蛋白E2与肝细胞表面相应受体CD81分子相结合而实现。过去认为丙型肝炎的发病机制是HCV对肝细胞的直接损害,现认为这只是次要机制。以下几点提示丙型肝炎的发病可能有免疫机制参与:①受HCV感染的肝细胞数量少,而肝组织炎症反应明显,二者形成反差。②免疫组化证明丙型肝炎肝实质坏死区主要为CD8+淋巴细胞浸润,免疫电镜观察到CD8+细胞与肝细胞直接接触。③从丙型肝炎患者肝脏中分离出HCV特异性T细胞克隆。④IFN-a治疗可使肝内CD8+细胞数量减少。丙型肝炎患者肝细胞表面表达HLA分子及ICAM-1分子。这些发现与乙型肝炎较为相似。

HCV感染时虽诱导特异性CTL反应,但由于HCVRNA高度可变区的易变异性,形成一系列准种等变异体,特异性CTL不能识别其表位,使抗病毒免疫失效,此乃HCV感染极易慢性化的根本原因。其慢性化机制亦包括以下几点:①HCV在血中的水平很低,容易诱生免疫耐受。②HCV具有泛嗜性,不易清除。③免疫细胞可被HCV感染,从而产生免疫素乱。此外,有学者提出1b型HCV感染更易慢化性,其原因尚待研究。

丙型肝炎的发病还可能有自身免疫应答参与。除抗体依赖性细胞介导的细胞毒(ADCC)外,还发现部分患者血清肝-肾微粒体抗体(抗-LKM1)等自身抗体阳性,高度提示丙型肝炎与自身免疫反应有关。

亚裔(黄种人)慢性丙型肝炎(CHC)患者对IFN-a的应答高于高加索人(白种人)的原因尚不清楚。宿主遗传学变化与CHC患者之IFN-a应答、自发病毒清除及利巴韦林(ribavirin,RBV)所致贫血反应均具相关性。有两组报道分别研究了编码Ⅲ型IFN-a的IL-28B基因中3kb上游rs12979860号单核苷酸多态性(SNP),结果发现该位点T/T和T/C相对于C/C不仅与对IFN-a的应答显著下降相关(应答差异达2倍),且证实在T/T和T/C的患者中,IFN-a应答失败者血中IL-28B的RNA水平较低。然而,中国人群IFN-a疗效普遍较高的原因似不能完全以上述发现解释,推测也与病毒因素相关。进一步研究还发现,三磷酸肌苷(ITPA)基因的变异可显著影响RBV治疗所致的贫血,即具有rs27354CC型及rs7270101AA型的患者均易发生RBV相关贫血。

传播途径

1、血液传播

1、血液传播

曾是最主要的传播途径,在20世纪80年代后期至90年代中期,输血后肝炎70%以上是丙型肝炎。随着筛查方法的改善,此传播方式已得到明显控制,但抗HCV阴性的HCV携带供血员尚不能筛除,输血仍有传播丙型肝炎的可能,特别是反复输血、血制品者。

2、医源性传播

国内报道80%以上静脉毒瘾者为抗HCV阳性。血液透析者及骨髓移植者亦是高危人群。

3、接触传播

散发的HCV感染者中约40%无明显的输血及血制品、注射史,称为社区获得性,其中的大部分由生活密切接触传播。

4、性传播

精液和唾液中存在HCV,性接触传播不容忽视。多个性伴侣及同性恋者属高危人群。

5、母婴传播

母亲为HCV感染者的婴儿,感染HCV的几率约10%。

主要症状

总述

丙型肝炎病毒肝炎症状相对不明显,患者临床症状主要是消化系统为主,表现为恶心、食欲下降,部分患者可有黄疸。患者急性期症状相对明显,慢性期症状轻微。也有部分患者无明显自觉症状。

典型症状

成人急性丙型肝炎症状相对明显,多数为急性无黄疽型肝炎,ALT升高为主,少数为急性黄疸型肝炎,黄疸为轻度或中度升高。可出现恶心、食欲下降、全身无力、尿黄、眼黄等表现。

症状较轻,表现为肝炎常见症状,如容易疲劳、食欲欠佳、腹胀等。也可以无任何自觉症状。

并发症

丙肝是肝硬化的主要原因,从而也是肝癌的主要致病因素。慢性丙肝患者有20-30%的患者最终发展成肝硬化与肝癌。

2、内分泌疾病

丙肝引发糖尿病的机率较高,还容易合并有甲状腺功能的改变,常见的甲状腺功能异常有甲减、甲亢、桥本氏病、抗甲状腺抗体升高、自身免疫性甲状腺炎等。

3、肾脏疾患

50%的患者会表现为轻到中度肾脏功能不全。血凝固性过高、甲状腺功能障碍、维他命D缺乏和高脂血症也可能是其表现。

4、皮肤并发症

临床检查

1.肝功能

包括血清ALT、AST,总胆红素、直接胆红素、间接胆红素,白蛋白、球蛋白,胆碱酯酶、碱性磷酸酶、转肽酶等。

2.丙肝病毒抗体

抗HCV。

3.HCV抗原检测

HCV cAg。

4.丙肝病毒定量

5.影像学

腹部肝胆脾超声检查了解肝脏有无慢性损伤。必要时行腹部增强CT或MRI检查,以了解病情损伤程度。

6.肝脏瞬时弹性波扫描

诊断依据

1.抗HCV

即丙肝抗体,目前诊断丙型病毒性肝炎的主要指标。但因感染HCV后抗HCV出现较慢,一般在发病后2~6个月,甚至1年才转阳,故不能作为早期诊断的方法。而且1次阴性,也不能直接否定诊断。当各型病毒性肝炎特异性标志检测阴性,临床症状及单项ALT升高,提示急性病毒性肝炎时,应考虑是否为丙型病毒性肝炎。

2.HCV抗原检测

HCV核心抗原(HCV cAg)是HCV的一种核衣壳多肽,在病毒组装过程中释放到血浆中,可以在HCV感染早期和整个HCV感染过程中检测到。已有的商业化检测试剂可用于HCV核心抗原的独立检测。

HCV核心抗原检测还可应用于HCV血清阳转前的早期急性丙型肝炎辅助诊断,尤其有助于检测处于窗口期的HCV感染者。

HCV核心抗原检测可用于HCV阳性母亲所生婴儿是否罹患丙型肝炎的辅助诊断。

在免疫受损或先天性免疫缺陷群体如HIV感染者、长期透析的肾病患者、器官移植患者或先天性免疫功能缺陷患者等HCV感染者中由于抗体的生成可能受到影响,可使用HCV抗原进行筛查。

2.HCV-RNA

即丙型肝炎病毒的核糖核酸,是HCV的遗传物质,是表示体内感染HCV的直接指标。目前用PCR方法可以直接检测血中的HCV-RNA,可用于HCV感染的早期诊断。因其较丙型肝炎抗体出现早,故是丙型肝炎病原学诊断和判断传染性的一项有用的指标。

总之,对有典型临床表现且其发病与输血及血制品密切相关,已排除其他肝炎的可疑丙型病毒性肝炎患者,可进一步查HCV-RNA及抗HCV,如HCV-RNA及抗HCV均阳性或HCV-RNA单独阳性即可确诊为丙型病毒性肝炎。

鉴别诊断

多种因素可引起患者存在不同类型的黄疸或肝炎,多需通过病原学诊断进行最终鉴别:

(1)溶血性黄疸:常有药物或感染等诱因,表现为贫血、腰痛、发热、血红蛋白尿、网织红细胞升高,黄疸大多较轻,主要为间接胆红素升高。治疗后(如应用肾上腺皮质激素)黄疸消退快。

(2)肝外梗阻性黄疸:常见病因有胆囊炎、胆石症、胰头癌、壶腹周围癌、肝癌、胆管癌、阿米巴脓肿等。有原发病症状、体征,肝功能损害轻,以直接胆红素为主。肝内外胆管扩张。

(1)其他病毒所致的肝炎:巨细胞病毒感染、传染性单核细胞增多症等。可根据原发病的临床特点和病原学、血清学检查结果进行鉴别。

(2)感染中毒性肝炎:如流行性出血热、恙虫病、伤寒、钩端螺旋体病、阿米巴肝病、急性血吸虫病、华支睾吸虫病等。主要根据原发病的临床特点和实验室检查加以鉴别。

(3)药物性肝损害:有使用肝损害药物的历史,停药后肝功能可逐渐恢复。肝炎病毒标志物阴性。

(4)酒精性肝病:有长期大量饮酒的历史,肝炎病毒标志物阴性。

(5)自身免疫性肝炎:主要有原发性胆汁性肝硬化(PBC)和自身免疫性肝病(AIH)。PBC主要累及肝内胆管,自身免疫性肝病主要破坏肝细胞。诊断主要依靠自身抗体的检测和病理组织检查。

(6)脂肪肝及妊娠急性脂肪肝脂肪肝:大多继发于肝炎后或身体肥胖者。血中三酰甘油多增高,B超有较特异的表现。妊娠急性脂肪肝多以急性腹痛起病或并发急性胰腺炎,黄疸深,肝缩小,严重低血糖及低蛋白血症,尿胆红素阴性。

治疗方法

1.抗病毒治疗方案

在治疗前应明确患者的肝脏疾病是否由HCV感染引起,只有确诊为血清HCVRNA阳性的丙型病毒性肝炎患者才需要抗病毒治疗。抗病毒治疗目前得到公认的最有效的方案是:长效干扰素PEG-IFNα联合应用利巴韦林,也是现在EASL已批准的慢性丙型病毒性肝炎治疗的标准方案(SOC),其次是普通IFNα或复合IFN与利巴韦林联合疗法,均优于单用IFNα。聚乙二醇(PEG)干扰素α(PEG-IFNα)是在IFNα分子上交联无活性、无毒性的PEG分子,延缓IFNα注射后的吸收和体内清除过程,其半衰期较长,每周1次给药即可维持有效血药浓度。

直接作用抗病毒药物(DAA)蛋白酶抑制剂博赛匹韦(BOC)或特拉匹韦(TVR),与干扰素联合利巴韦林的三联治疗,2011年5月在美国开始批准用于临床,推荐用于基因型为1型的HCV感染者,可提高治愈率。博赛匹韦(BOC)饭后,每天三次(每7-9小时),或特拉匹韦(TVR)饭后(非低脂饮食),每日三次(每7-9小时)。期间应密切监测HCVRNA,若发生病毒学突破(血清HCVRNA在最低值后上升>1log),应停用蛋白酶抑制剂。

有确切证据提示干扰素治疗能够降低急性丙型病毒性肝炎的慢性化比率,可在HCV感染急性肝炎发作后8-12周进行,疗程为12-24周。最佳治疗方案尚未最终确定,但早期治疗对于基因1型高病毒载量(>800000logIU/ml)的患者更为有效。

应在治疗前评估患者肝脏疾病的严重程度,肝功能反复异常者或肝穿组织学有明显炎症坏死(G≥2)或中度以上纤维化(S≥2)者,易进展为肝硬化,应给予抗病毒治疗。

①代偿期肝硬化(Child-PughA级)患者,尽管对治疗的耐受性和效果有所降低,但为使病情稳定、延缓或阻止肝衰竭和HCC等并发症的发生,建议在严密观察下给予抗病毒治疗。②失代偿期肝硬化患者:多难以耐受IFNα治疗的不良反应,有条件者应行肝脏移植术。

(1)儿童和老年人

有关儿童慢性丙型病毒性肝炎的治疗经验尚不充分。初步临床研究结果显示,IFNα单一治疗的SVR率似高于成人,对药物的耐受性也较好。65岁或70岁以上的老年患者原则上也应进行抗病毒治疗,但一般对治疗的耐受性较差。因此,应根据患者的年龄、对药物的耐受性、并发症(如高血压、冠心病等)及患者的意愿等因素全面衡量,以决定是否给予抗病毒治疗。

(2)酗酒及吸毒者

慢性酒精中毒及吸毒可能促进HCV复制,加剧肝损害,从而加速发展为肝硬化甚至HCC,的进程。由于酗酒及吸毒患者对于抗病毒治疗的依从性、耐受性和SVR率均较低,因此,治疗丙型肝炎必须同时戒酒及戒毒。

合并HBV感染会加速慢性丙型病毒性肝炎向肝硬化或HCC的进展。对于HCVRNA阳性/HBVDNA阴性者,先给予抗HCV治疗;对于两种病毒均呈活动性复制者,建议首先以IFNα加利巴韦林清除HCV,对于治疗后HBVDNA仍持续阳性者可再给予抗HBV治疗。对此类患者的治疗尚需进行深入研究,以确定最佳治疗方案。

合并HIV感染也可加速慢性丙型病毒性肝炎的进展,抗HCV治疗主要取决于患者的CD4+细胞计数和肝组织的纤维化分期。免疫功能正常、尚无即刻进行高活性抗逆转录病毒治疗(HAART)指征者,应首先治疗HCV感染;正在接受HAART治疗、肝纤维化呈S2或S3的患者,须同时给予抗HCV治疗;但要特别注意观察利巴韦林与抗HIV核苷类似物相互作用的可能性,包括乳酸酸中毒等。对于严重免疫抑制者(CD4+阳性淋巴细胞<2×108/L),应首先给抗HIV治疗,待免疫功能重建后,再考虑抗HCV治疗。

对于慢性丙型病毒性肝炎伴有肾功能衰竭且未接受透析者,不应进行抗病毒治疗。已接受透析且组织病理学上尚无肝硬化的患者(特别是准备行肾移植的患者),可单用IFNα治疗(应注意在透析后给药)。由于肾功能不全的患者可发生严重溶血,因此,一般不应用利巴韦林联合治疗。

HCV相关的肝硬化或HCC患者经肝移植后,HCV感染复发率很高。IFNα治疗对此类患者有效果,但有促进对移植肝排斥反应的可能,可在有经验的专科医生指导和严密观察下进行抗病毒治疗。

丙型病毒性肝炎抗病毒治疗疗程长,副作用较大,需要在有经验的专家评估指导下安全用药;在治疗期间需及时评估疗效,根据应答指导治疗,并同时密切监控药物的不良反应,尽量避免严重不良反应的发生。

①妊娠;②精神病史如严重抑郁症;③未能控制的癫痫,④未戒断的酗酒或吸毒者;⑤未经控制的自身免疫性疾病。⑥失代偿期肝硬化;⑦有症状的心脏病;⑧治疗前粒细胞<1.0×109/L;⑨治疗前血小板<50×109/L;⑩器官移植者急性期(肝移植除外)。

甲状腺疾病、视网膜病、银屑病,既往抑郁病史,未控制的糖尿病,未控制的高血压。

预后治疗

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

(1)

(1)