非IgA系膜增生性肾炎

名称

概述

非IgA系膜增生性肾炎(nonIgamesangial proliferative glomerulonephritis)是指光镜下病理学改变以弥漫性系膜细胞增生和/或系膜基质增宽的一组疾病。本组疾病的发病率各地报告差异颇大,如在美国本组疾病占原发性肾病综合征还不到10%,然而在我国却十分常见,占约30%,如按原发性肾小球疾病肾活检数计算则可高达40%。这种差异除与地理、种属、环境等因素有关外,还与标本制备、活检时所处的病程阶段以及评定标准有关。

由于系膜增生性肾炎仅是一个病理描述上的概念,所以它包含了多种情况。在原发性肾小球疾病中,系膜增生性肾炎与微小病变性肾病和局灶节段性肾小球硬化症之间有很大重叠。微小病变肾病也可伴有一定程度的系膜增生,而系膜增生性肾炎也可有局灶节段性加重,甚至有局灶节段性硬化;加上重复肾活检的表现可以相互转换,和对治疗反应的不一致性,因而有认为上述三种组织学类型可能只是不同严重程度的同一种疾病。

至于系膜增生性肾炎是否作为一个独立的疾病,以及它同微小病变肾病和局灶节段性肾小球硬化症的关系,仍有待进一步探明。本组疾病在光学显微镜下与急性链球菌感染后肾小球肾炎(弥漫性系膜内皮细胞增生性肾炎)的消散期,以及系膜毛细血管增生性肾炎的早期(指系膜组织尚未侵入内皮下时)常无法区分。

在免疫荧光检查中,免疫荧光阳性物的种类与强度也有很大不同:以IgA为主的,则为IgA肾病;以IgM和/或C3系膜沉积为主的,有人称之为“IgM肾病”,然尚未得到公认;以Ig和/或C3沉积为主的也有多种模式;另有无免疫荧光阳性物质沉积的。在继发性肾小球疾病中有类似形态学表现的就更多,如:系统性红斑狼疮、过敏性紫癜、类风湿性关节炎、遗传性肾炎、肺出血-肾炎综合征、Kimura病和D-青霉胺引起的肾损害等;血管炎肾损害也很相似,但常伴肾小球血管丛坏死性改变。本节所讨论的是指原发性系膜增生性肾炎,不包括前述其他疾病。

发病机理

本病多数起病隐匿,部分起病前有感染史,以上呼吸道感染为多,病原不明确。感染对本病的确切作用仍不明确。系膜增生性肾炎的发病机制不明,但免疫荧光检查提示本病为免疫复合物病。抗原和抗体的性质目前仍不明确。尽管难溶和不溶性免疫复合物是产生系膜损害的重要原因,其确切过程尚不清楚。系膜增生程度可受免疫复合物的体积大小、数量、电荷和形状等诸多因素影响。在系膜功能低下或受抑制时,不能被处理或转运的免疫复合物或大分子物质可滞留系膜区,可导致系膜病变。

检查化验

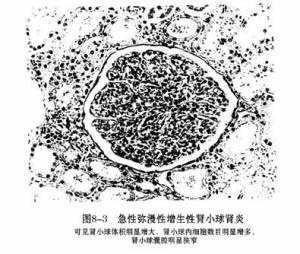

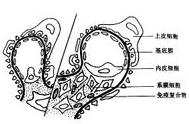

光镜下,可见弥漫性系膜细胞增多,每个系膜区4~5个,重者可超过5个;内皮细胞也可有增生,常较轻;增生的细胞中可能还有浸润的单核细胞;系膜基质增多;虽然有时可有节段性加重,但通常是弥漫均一的表现;肾小球毛细血管壁完好,无血管丛坏死现象;通常不伴有粘连和硬化改变。约半数病人肾小球内可见嗜伊红沉积物,仅限于系膜区。偶然在肾小球囊基膜和小动脉壁有类似嗜伊红沉积物和"透明样变"改变。系膜细胞和基质不插入外周毛细血管壁中。在免疫荧光检查时的发现颇为多样性。

光镜下,可见弥漫性系膜细胞增多,每个系膜区4~5个,重者可超过5个;内皮细胞也可有增生,常较轻;增生的细胞中可能还有浸润的单核细胞;系膜基质增多;虽然有时可有节段性加重,但通常是弥漫均一的表现;肾小球毛细血管壁完好,无血管丛坏死现象;通常不伴有粘连和硬化改变。约半数病人肾小球内可见嗜伊红沉积物,仅限于系膜区。偶然在肾小球囊基膜和小动脉壁有类似嗜伊红沉积物和"透明样变"改变。系膜细胞和基质不插入外周毛细血管壁中。在免疫荧光检查时的发现颇为多样性。

以IgA为主的,则为IgA肾病,不在本节讨论。常见的表现为以IgG或IgM为主呈颗粒状弥漫性分布,可伴系膜区C3沉积,亦可伴少量IgM或IgG和IgA不同程度的沉积。这种以IgM沉积为主的发病机制和临床意义都还不清楚。另有一些系膜增生性肾炎可无免疫球蛋白和补体沉积,这是否可划归伴明显系膜增生的微小病变肾病,也有争议。偶尔可仅有C3沉积而无免疫球蛋白沉积。电镜检查中较典型的是系膜区有细颗粒状或均一性的电子致密沉积物。有人认为伴大颗粒状电子致密物沉积时应除外IgA肾病和系统性疾病肾损害。此外,上皮细胞可有足突肿胀和消失,基膜也可有轻微改变。

症状体征

系膜增生性肾小球肾炎可发生于任何年龄,但以青少年为多见。男性稍多于女性。约30%~40%病人起病前有感染,多为上呼吸道感染。起病常隐匿,以急性肾炎综合征表现为起病方式者占20%~25%,以肾病综合征为表现的约占25%左右(儿童可达37%),余常以无症状蛋白尿和/或血尿方式起病。血尿发生率约80%,可呈反复发作表现,也可呈肉眼血尿或镜下血尿。蛋白尿多少不一,但通常是非选择性的。约30%病人就诊时已有高血压,但常是轻度增高。可有肾区疼痛,可为单侧性或双侧性,但不多见。就诊时肾功能试验大多正常,少数已有轻度减退。血清补体诸成分一般正常,血免疫球蛋白水平也很少有明显异常。抗链球菌素“O”滴度常为正常。

鉴别诊断

并发症

治疗

药物治疗

(1) 地塞米松1 mg/ (kg·d) (不超过60 mg) +10 %葡萄糖150~250 mL , 静滴,1 次/ 天,

(2) 盐酸氮芥0.1mg/ (kg·d) (不超过5 mg) ,静注,1 次/ 天。连续4 天为一疗程。疗程中予以止吐、升白细胞等对症处理。间隔7~14 天予以第2 疗程。如病情未缓解,视患者情况间隔4~12 周再入院重复上述治疗;如病情缓解,则依次间隔1 、3 、6 ,12 个月再入院巩固治疗4 次,每次治疗1 个疗程,疗程间期以强的松维持,第1 周014 mg/ (kg·d) ,以后每周减服011 mg/ (kg·d) ,4 周后停服。

当病人肾活检显示系膜增生轻微、无免疫球蛋白沉积或无局灶节段性肾小球硬化征象叠加时,常有良性预后。这类病人大多对糖肾上腺皮质激素有较良好的反应,唯疗程要适当延长;对其中无效,或仅部分缓解的病人或反复复发的病人,可加用细胞毒类药物,如环磷酰胺或苯丁酸氮芥或硫唑嘌吟等,部分可以有效或增加缓解率和减少复发。当成人病例伴肾病综合征,而肾活检又显示中度至严重弥漫性系膜增生伴局灶节段性肾小球硬化表现叠加时,常常对糖皮质肾上腺激素反应差、倾向于持续性蛋白尿并缓慢进展成肾功能不全。这些病人如伴有球囊粘连、小球硬化毁损、肾小管萎缩和间质纤维化则更差。

这类病在试用强的松标准剂量8周后,如无效要改为隔日治疗并减少剂量,视病情决定疗程并注意防止和减少激素治疗的副反应。国际儿童肾脏病合作研究结果显示对有显著系膜细胞增生者,延长激素疗程至1年以上,能获较满意效果。在成人中使用这方案仍须谨慎。对典型系膜增生性肾炎伴IgM为主的沉积物时,其对激素治疗反应亦差,易进展成局灶节段性肾小球硬化症。

总之,对激素治疗反应良好的病人,通常预后较好,尽管蛋白尿时可加重时又缓解,仅少数发展成终末期肾病;而对激素无反应的以持续肾病综合征为表现的病人,预后较差,然其发生肾衰的速度并不一致。细胞毒类药物能否减缓进展速度并不清楚。有人估计,起病时即有局灶节段性肾小球硬化表现重叠且对激素治疗无反应者,常常在5~10年后发生肾功能衰竭。对重症系膜增生性肾炎叠加局灶节段性肾小球硬化症,伴肾病综合征又在3年内发生肾衰的病人作肾移植后,有报导移植肾复发性肾炎的发生率很高。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。