巴特综合征

名称

概述

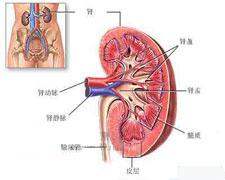

巴特综合征即Bartter综合征以低血钾性碱中毒,血肾素、醛固酮增高但血压正常,肾小球旁器增生和肥大为特征。早期表现为多尿、烦渴、便秘、厌食和呕吐,多见于5岁以下小儿,已认为是由离子通道基因突变引起的临床综合征。

巴特综合征是一种难治性疾病。是因肾小球球旁细胞增生,分泌大量的肾素引起的继发性醛固酮增多症候群。临床表现主要为肌无力,周期性麻痹,心律失常,肠麻痹等低钾症状及烦渴,夜尿增多,骨质疏松等。

流行病学

1962年Bartter首次报告2例,以后陆续有类似报告本病较少见,迄今报告几百例,国内已报告几十例。但更多病例可能被漏诊。据瑞典28例回顾性研究,估计发病率为19/100万世界各地及所有种族均有报告,但黑人发病率偏高,女性稍多于男性明确诊断年龄最早为孕20周最晚至50岁本病常见于儿童,5岁之前出现症状者占半数以上本病发病有明显的家族倾向,但罕见垂直遗传。曾有报道一个家族2个家庭中有4个病人遗传方式符合常染色体隐性遗传。

病因

本病原发病因尚无定论。多数学者认为是常染色体隐性遗传性疾病。曾有一家9个同胞中5个患病和一家连续二代4例患病的报告。可能的原因有鶒:

1.氯化钠丢失性肾小管缺陷 近端肾小管缺陷、远端肾小管缺陷、远端和近端肾小管缺陷、髓襻升支粗段缺陷、为膜缺陷的一部分等。

2.失钾性肾小管缺陷。

5.原发性肾小球旁器增生。

6.原发性利钠心房肽增高。

发病机制

1.肾小管氯离子与钠钾离子的转运障碍 大多数学者认为本病系由肾小管重吸收Cl-和Na+离子障碍所致。出现重吸收功能缺陷的部位有:

(1)近端肾小管:多无NH4+和HCO3+重吸收障碍。

(2)远端和近端肾小管均出现功能障碍:Na+、Cl-丢失增多,Na+呈负平衡,造成血容量减少,使肾素、血管紧张素和醛固酮分泌增加同时远端小管K+-Na+交换增加,排K+增加而导致低钾血症。

(2)远端和近端肾小管均出现功能障碍:Na+、Cl-丢失增多,Na+呈负平衡,造成血容量减少,使肾素、血管紧张素和醛固酮分泌增加同时远端小管K+-Na+交换增加,排K+增加而导致低钾血症。

(3)髓襻升支粗段Na+-2Cl-、K+共同转运功能缺陷:Cl-在此段是主动重吸收,Na+随之被动重吸收。Cl-的主动重吸收对尿浓缩机制起重要作用。而此段Cl-、Na+重吸收减少使K+重吸收也减少(正常时滤液中K+30%~40%在此段重吸收),致低血钾。低钾血症刺激了前列腺素E2的生成,并使血肾素和血管紧张素Ⅱ升高,因前列腺素E2升高后,血管对血管紧张素Ⅱ不敏感,因而血压正常。有报道本症患者存在肾脏稀释功能受损,支持这一假说。

现代分子生物学技术也揭示Bartter综合征是一常染色体隐性遗传病,由肾小管上皮细胞上的离子转运蛋白基因突变所引起。已发现婴儿型Batter综合征存鶒在NKCI2基因突变,该基因位于15q12~21,有16个外显子,编码1099个氨基酸为Na+-K+-2C1-通道,已发现20多种突变。经典型Bartter综合征系由CICNKB基因突变所致,该基因位于1q38,编码含687个氨基酸的细胞基底侧的Cl-通道,现已发现约20种突变类型成人型Bartter综合征又称Bartter-Gietlman综合征,系由噻嗪敏感的Na+-K+通道基因(SCI12A3)突变所致,该基因定位于16q913,编码1021个氨基酸,已发现多达40种突变。此外还有一些病人中发现钾通道基因(ROWK)突变。因此Batter综合征可以认定为由上述几种离子通道基因突变引起的临床综合征

2.血管对血管紧张素反应低下 Bartter最初认为,血管壁对血管紧张素Ⅱ反应低下为本病原因。由此产生血管张力减低,肾脏灌注减少,刺激肾小球旁器代偿性增生肥大,使肾素、血管紧张素和醛固酮分泌增多,排K+增多,产生低血钾。由于血管对血管紧张素Ⅱ反应低下,故血压正常,但不能解释患者为何无钠潴留和血容量增多

1981年Dunn提出肾脏生成前列腺素过多可能是本病的原因,前列腺素通过直接作用或通过促进尿钠排出,使肾素分泌增加,因而促进血管紧张素Ⅱ生成醛固酮释放和排K+,前列腺素对醛固酮合成直接有作用,还可使血管张力减低改变血管对血管活性物质包括血管紧张素Ⅱ的反应鶒。虽然前列腺素使尿Na+排出增多可能是由于非特异性血流动力学作用(类似于其他血管扩张药),但前列腺素E2可使免集合管Na+重吸收以及肾髓升支粗段对C1-重吸收减少,因此引起排K+增多和低钾血症。

但一些学者认为这并不是本病原发性发病机理,因为在部分本病患者中未见前列腺素产生和排出增多,而且大多数患者应用前列腺素合成抑制剂时仅能部分改善症状,应用非甾体类抗炎药时即使尿前列腺素E2排出完全正常,失Cl和尿浓缩功能障碍也无逆转,因而前列腺素增多更可能是继发鶒的血管紧张素Ⅱ、肾素和加压药都可能刺激磷脂酶A使肾脏生成前列腺素增加,低血钾也可使肾脏合成的前列腺素E2增加,当限水后可转为正常这提示本病时前列腺素排出增多是由于多尿所致。由于应用吲哚美辛有时能使本症异常表现全部恢复正常,因此,部分病人可能确定存在原发性前列腺素生成过多,在本病的发生发展发病机制中起重要作用。

临床表现

本病临床表现复杂多样,以低血钾症状为主。胎儿期Bartter综合征表现为间歇性发作的多尿,致孕22~24周出现羊水过多,需反复抽羊水,以阻止早产。

儿童型最常见症状为生长延缓(51%)其次为肌乏力(41%),还有消瘦(3l%)多尿(28%)、抽搐(26%)烦渴(26%)等。

成人型最常见症状为肌乏力(40%),其次为疲劳(21%)、抽搐(26%),较少见症状有轻瘫、感觉异常遗尿、夜间多尿、便秘、恶心、呕吐甚至肠梗阻,嗜盐、醋或酸味腌菜直立性低血压身材矮小、智力障碍痛风高钙尿症,肾钙化进行性肾功能衰竭佝偻病镁缺乏,红细胞增多症等

值得注意的是,部分病人(10%小儿,成人37%)无症状,因其他原因就诊时被诊断。曾报告2例本病患者有特殊面容,头大、前额突出、脸呈三角形耳郭突出、大眼睛、口角下垂。

并发症

诊断

鉴别诊断

1.原发性醛固酮增多症 可出现低血钾和高醛固酮血症,但有高血压和低肾素血症,对血管紧张素反应敏感。

2.假性醛固酮增多症(IAddle综合征) 也呈低血钾性代谢性碱中毒但有高血压、低肾素血症和低醛酮血症。

3.假性Bartter综合征 由于滥用利尿剂泻剂或长期腹泻引起鶒,丢失钾和氯化物,出现低钾血症,高肾素血症和高醛固酮血症,但停用上述药物,症状好转。

检查

实验室检查:

大多数病例有显著低钾血症,一般在2.5mmol/L以下,最低可至1.5mmol/L。代谢性碱中毒也为常见表现,血HCO3-增高(28~45mmol/L),血H+值受代谢机制、低血钾或肾功能不全的影响而增高或正常,还可出现低钠或低氯血症,婴幼儿低氯血症和碱中毒最为严重,血氯可低至(62±9)mmol/L。高肾素血症、高醛固酮血症以及对血管紧张素和加压素不敏感也是本病的实验室检查特点。另有报道血尿前列腺素增高,缓激肽和肾血管舒缓素排泄增加,尿为低渗性,pH为碱性鶒肾浓缩稀释功能常降低,约30%病人有蛋白尿,部分病人肾功能减退。有些病人还可出现高血钙低血磷、低血镁红细胞内钠浓度增加和钠外流减少,偶有高钙尿症。

大多数病例有显著低钾血症,一般在2.5mmol/L以下,最低可至1.5mmol/L。代谢性碱中毒也为常见表现,血HCO3-增高(28~45mmol/L),血H+值受代谢机制、低血钾或肾功能不全的影响而增高或正常,还可出现低钠或低氯血症,婴幼儿低氯血症和碱中毒最为严重,血氯可低至(62±9)mmol/L。高肾素血症、高醛固酮血症以及对血管紧张素和加压素不敏感也是本病的实验室检查特点。另有报道血尿前列腺素增高,缓激肽和肾血管舒缓素排泄增加,尿为低渗性,pH为碱性鶒肾浓缩稀释功能常降低,约30%病人有蛋白尿,部分病人肾功能减退。有些病人还可出现高血钙低血磷、低血镁红细胞内钠浓度增加和钠外流减少,偶有高钙尿症。

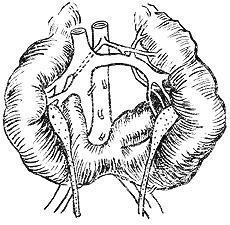

可见膜增生性肾小球肾炎、间质性肾炎、肾钙化等病理学改变。肾小球旁器的增生和肥大是本症主要的病理学异常从这些细胞上可见到肾素合成增加的所有征象。电镜检查可见粗面内质网和高尔基复合体肥大可能为肾素沉着,肾素合成增加。免疫细胞化学已确认致密斑细胞萎缩、明显扁平致密斑结构异常因不能反馈调节而引起肾素分泌异常。肾小球系膜细胞增生,形成了新月体肾小球周围纤维化,特别是小动脉和微小动脉平滑肌细胞被肾小球旁器细胞所替代,肾小动脉增厚和硬化使入球动脉灌注减少,又可促使肾素分泌增加,而后者又作用于血管平滑肌使血管收缩,肾小管萎缩空泡形成,肾髓质可见间质细胞增生,但补钾后可迅速消失。

治疗

巴特综合征的治疗初期,主要是针对低血钾及碱血症给以对症治疗,但疗效欠佳。继而针对高肾素血症,高醛固酮症给以治疗,仅部分有效。近些年来开展对高前列腺素分泌治疗,并辅以低血钾对症治疗取得了进展,但仍有报道不完全令人满意的。

钾补充再加用安体舒通,氨苯蝶啶,阿米洛利,一种ACEI类药物或消炎痛可纠正大多数症状,但没一个药物能完全消除钾的丢失。服消炎痛每日1~2mg/kg常使血浆钾浓度保持在接近正常低限。

补钾是必需的措施,但单独补钾,血钾不能恢复至正常水平时,应加用抗醛固酮药物,如螺内酯(安体舒通)或氨苯蝶啶,可改善疗效,一般用量为60~l80mg/d,大量可引起男性乳房增大,因此,剂量不宜过大。Solomon及Modlinger等用普萘洛尔(心得安)治疗本征,针对高肾素血症,其疗效也不满意,但普萘洛尔(心得安)合用螺内酯(安体舒通)时可改善疗效,且可恢复血钾水平。Norby等用阿司匹林,每天每公斤体重给予100mg,治疗10周后可取得满意疗效,但停药4天后又回到治疗前水平。说明阿司匹林可抑制PG合成,为有效药物,副作用小比较安全,可惜作用不持久。以后采用前列腺素合成酶抑制剂吲哚美辛(消炎痛)等药物治疗,均可减少PG合成,降低肾素、血管紧张素及醛固酮的活性,使症状改善。吲哚美辛(消炎痛)可单用,也可合用螺内酯(安体舒通),但长期应用可有钠水潴留,引起水肿或心力衰竭,因此不宜长期大量应用,主张间断应用。McGredie用二磷酸盐治疗巴特征的肾钙化,取得一定疗效。如有痛风症可用吡唑嘧啶醇或秋水仙碱等治疗,可缓解痛风性关节炎。脱水失盐患者可补给氯化钠液,低镁者可补给镁盐治疗等。肾功能减退较重者应给予透析治疗。缺钙者应补充钙剂及活性维生素D剂治疗等。

预后

婴儿期发病者症状重,1/3有智力障碍,可因脱水、电解质紊乱及感染而死亡5岁以后发病者,几乎全部都有生长迟缓,部分患者呈进行性肾功能不全,甚至发展为急性肾功能衰竭。有报道11例死亡病例中,10例年龄在1岁以下,多死于脱水、电解质紊乱或反复感染,年长及成人多死于慢性肾功能衰竭

预防

因病因尚无定论,无确切预防措施。确诊本病后应积极对症治疗,以防止并发症。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。