兰伯特-伊顿综合征

病因分析

兰伯特-伊顿综合征是特殊类型肌无力和累及胆碱能突触的自身免疫病。病人有NMJ突触前膜与Ach释放有关的抗原 决定簇IgG自身抗体,该抗体直接作用于周围神经末梢突触前膜Ach释放部位勱以及电压门控性钙通道,阻滞钙离子传递健康搜索,产生NMJ传递障碍,推测自身抗原可能为电压门控性Ca2 通道复合物(voltage-gatedCa2 channelcomplex)组成部分。

决定簇IgG自身抗体,该抗体直接作用于周围神经末梢突触前膜Ach释放部位勱以及电压门控性钙通道,阻滞钙离子传递健康搜索,产生NMJ传递障碍,推测自身抗原可能为电压门控性Ca2 通道复合物(voltage-gatedCa2 channelcomplex)组成部分。

临床表现

1、几乎总是成年起病,男女之比5比1。据报道最年轻的1例为9岁女孩,未发现肿瘤。通常亚急性起病,病程进展可不同,常在发现肿瘤前数月至数年出现肌无力和易疲劳。患肌分布与重症肌无力(MG)不同,以四肢骨骼肌为主,躯干肌、骨盆带及下肢肌、肩胛带等症状尤明显,症状下肢重于上肢,近端重于远端,表现鸭步或摇摆步态。常合并四肢腱反射减弱或消失,腱反射可在相应肌肉短期大力收缩后短暂恢复,合并癌性多发性神经病可出现腱反射消失,肿瘤可引起其他神经系统表现,如多发性肌炎、皮肌炎、多灶性白质脑病及小脑变性等。部分病人主诉肌痛,以股部肌肉明显,无肌束颤动为多。

2、首发症状常表现起立、上楼及步行困难,肩部肌肉较晚波及。脑神经支配肌如眼外肌和咽喉肌受累可出现上睑下垂、复视、构音障碍及吞咽困难等,较少见且受累程度较轻。约62%的病人起病即下肢无力,约18%有肌痛或僵直,呼吸肌力弱需人工呼吸,不常见。症状进行性加重,患者用力跺脚后可出现类似MG肌无力加重,但前几次收缩时肌力可暂时增强,也可检查手握力和髂腰肌肌力证明。可有感觉异常、关节炎样疼痛。约半数以上病人出现自主神经症状,最常见唾液分泌减少引起口干、阳痿、便秘、排尿困难、泪液和汗液分泌减少,直立性低血压、瞳孔反射异常等。症状出现顺序通常为下肢无力、自主神经障碍、上肢无力、脑神经支配肌无力、肌痛及僵直等。

(1)癌性兰伯特-伊顿综合征:男性患者居多,约2/3患者伴癌肿,约60%患者合并小细胞肺癌,也见于乳腺癌、前列腺癌、胃癌、肾癌、直肠癌、淋巴瘤、急性白血病、网织细胞肉瘤等,个别合并胸腺瘤;多在60~70岁发病,很少40岁前发病,典型呈急性进行性病程,肌无力常出现于发现恶性肿瘤前数月至数年,患者常因肿瘤本身在数月至数年内死亡;本病可见于儿童,通常与肿瘤无关。

(2)非癌性兰伯特-伊顿综合征:另1/3患者未发现肿瘤,多伴其他自身免疫性疾病,如恶性贫血、甲状腺功能低下、甲状腺功能亢进、干燥(sjögren)综合征、类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、斑秃、乳糜泻、牛皮癣、溃疡性结肠炎、少年型糖尿病和重症肌无力等,还有伴亚急性小脑变性的报道。

并发症

癌性肌无力样综合征与非癌性肌无力样综合征,均可能累及到体内许多组织和器官,可有相应的肿瘤和免疫性疾病相关临床表现,如肺部症状与体征、关节炎、皮疹内分泌功能紊乱、口干、括约肌障碍、阳痿、直立性低血压,偶也有肾上腺-神经功能障碍等。

诊断方法

根据中老年男性肺癌病人出现肢体近端对称性肌无力或易疲劳,加之口干、括约肌功能障碍、肌痛和腱反射减弱,患肌用力收缩后肌力短暂增强,持续收缩后呈病态疲劳,腾龙喜试验不敏感,血清AchR-Ab阴性,肌电图高频神经重复电刺激呈特异性反应,抗胆碱酯酶药不敏感,通常可诊断Lambert-Eaton综合征。

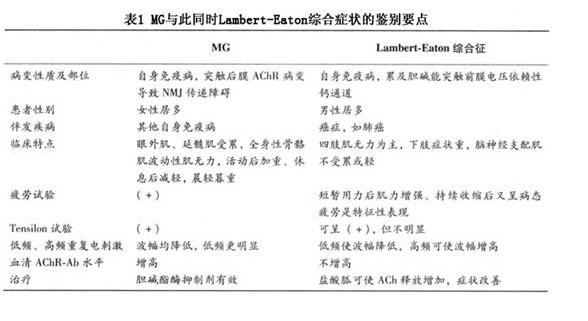

鉴别诊断

兰伯特-伊顿综合征病人偶见血清AchR-Ab增高,提示可能合并MG。多发性肌炎及癔症性瘫痪病人在鼓励下连续自 主收缩运动可很好完成,应注意鉴别。关节炎病人因疼痛刚开始活动时运动受阻,连续活动后可减轻。应与其他表现肌无力的亚急性进行性神经肌肉疾病如Guillain-Barré综合征、腰骶神经丛病及多发性神经根病等鉴别,这些疾病均为脱髓鞘性或轴索性神经病,针极肌电图呈失神经表现有鉴别价值。

主收缩运动可很好完成,应注意鉴别。关节炎病人因疼痛刚开始活动时运动受阻,连续活动后可减轻。应与其他表现肌无力的亚急性进行性神经肌肉疾病如Guillain-Barré综合征、腰骶神经丛病及多发性神经根病等鉴别,这些疾病均为脱髓鞘性或轴索性神经病,针极肌电图呈失神经表现有鉴别价值。

实验室检查

1、腾龙喜试验、新斯的明试验有时呈阳性反应,但远不如重症肌无力(MG)病人敏感。

2、本病患者血清乙酰胆碱受体抗体(AchR-Ab)水平不增高,个别可合并上睑下垂及AchR-Ab阳性。约34%的肌无力样综合征病人有器官特异性抗体和免疫球蛋白异常(如IgGK副蛋白)。

4、测量125I-conotoxin标记电压门控性钙通道抗体有实用价值,肌无力样综合征P/Q型钙通道结合抗体血清学试验阳性率约95%,重症肌无力(MG)≤5%,有助于鉴别。

其他辅助检查

1、神经电生理检查

(1)低频(<10Hz)重复电刺激波幅变化不大,肌肉复合动作电位可下降;高频(20~50Hz)重复电刺激后肌肉产生强烈自主收缩(持续15s或更长),动作电位波幅明显增加(增量反应),增高2~20倍(波幅增高200%以上为阳性)。神经重复电刺激恰与重症肌无力(MG)表现相反,是促使钙离子流入神经末梢促进Ach单位性释放所致。

(2)大力收缩15s后,如波幅增高超过25%应高度怀疑本病,超过100%可确诊。针极EMG可见小的多相运动单位电位数目增加及波幅变异,单个肌肉诱发复合动作电位波幅明显降低,单纤维肌电图显示如MG的颤搐(twitch)增加。

(3)兰伯特-伊顿综合征周围神经无异常,神经单一刺激可产生一个低波幅肌肉动作电位,重症肌无力(MG)病人则正常或接近正常。

2、本病患者HLA-B8和-DR3单体型增加,类似其他自身免疫病。

治疗

1、治疗原发病

兰伯特-伊顿综合征诊断即意味潜在肿瘤,尤其小细胞肺癌,一旦发现原发性肿瘤应进行病因治疗如手术、深部放疗及化疗等,缓解肿瘤症状,并可能改善神经系统症状。手术切除肺癌即使对原发病无补,但常可改善肌无力症状。若无合并肿瘤证据应随访3年以上,定期复查,给予泼尼松80mg隔天口服,硫唑嘌呤2~3mg/(kg·d)口服,症状好转或缓解后泼尼松应减量。因肿瘤可能很小,甚至尸检也健康搜索不能发现。有的作者在非肿瘤病人经反复血浆交换疗法、泼尼松与硫唑嘌呤联合应用,取得很好疗效,但血浆交换疗效是暂时的。

2、药物治疗

(1)3,4-二氨基吡啶(3,4-diaminopyridine):可增加NMJ突触前膜Ach释放,剂量10~20mg/d,分4~5次口服可与嗅吡斯的明(吡啶斯的明)合用,副作用小,相对无毒性。有时服药后1h出现口周感觉异常,偶有癫痫发作及精神错乱等副作用。

(2)盐酸胍酶(guanidinehydrochloride):增强肌力较新斯的明及嗅吡斯的明(吡啶斯健康搜索的明)有效,剂量10~30mg/(kg·d),分4次口服。有骨髓抑制、间质性肾炎、肾小管坏死、胃肠道障碍、心房颤动及低血压等严重副作用,应从小剂量开始,尽早减量,监测血常规、肌酐和尿素氮等。已被34-二氨基吡啶取代。

(3)Streib和Rothner用泼尼松治疗本病可使患者病情长期改善,免疫球蛋白静脉滴注也可有效。泼尼松25~60mg/d可与硫唑嘌呤2.3~2.9mg/(kg·d)隔天交替使用,辅以免疫球蛋白静脉疗法,起效需数月至1年,肌力可完全或部分恢复。

(4)抗胆碱酯酶药——嗅吡斯的明(溴化吡啶斯的明)及新斯的明等对本病无效,细胞毒性药物应慎用。经胃肠道外给镁可阻滞Ach释放加重肌无力,应慎用影响NMJ传导药物,如氨基糖苷类抗生素,钙通道阻滞药如维拉帕米(异搏定)、普鲁卡因胺、奎尼丁,β-肾上腺能阻滞药和锂等;右旋箭毒碱(d-tubocurarine)、琥珀酰胆碱(suxamethonium)、氯化物、戈拉碘铵(三碘季铵酚)及肌松剂对本病均有不良作用,使肌无力加重,甚至死亡。

预后预防

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。