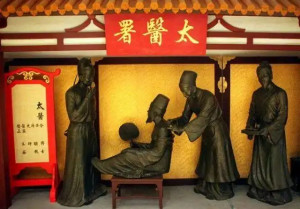

太医署

基本概况

唐时,太医署属太常寺。在校师生多达300余人。由太医署令、丞等负责管理。分设医、针、按摩和咒禁等部门,医又分为体疗、疮肿、少小、耳目口齿、角法等科;学习课程在共同学完《脉诀》、《本草》、《明堂》、《素问》等基础后,即分科学习各自的专业;学制分别为七年、五年、三年;考核分别由博士主持月考,太医署令、丞主持季考,太常丞主持年终总考,视其成绩的优劣,予以升、留、退。教师的职称分别为博士、助教、师、工等。太医署是我国也是世界医学史上最早的医学校。宋代改为太医局,仍为医疗与教学兼而有之。金、元、明、清则改为太医院,而且已成为纯属医疗保健的机构。

历史沿革

春秋战国时期,社会政治、经济、文化都发生了巨大的变革,医学领域中的扁鹊创新了医事制度,打垮了旧的父子相传的“王官”医事制度,建立了新的师承相传的制度。秦承祖,刘宋时期太医令,性格耿直,有决断,并精于方药,在朝廷中享有威望。在刘宋朝廷重视教育的风气影响下,秦承祖于元嘉二十年(443)奏置医学,以广教授,同时还设置了太医博士、太医助教等医官。他可能是中国最早提出创办医学教育和从事医学教学实践的人。这种学校经过北魏至隋初,到了唐代以后已经发展得相当完备了。到了唐初的时候,在隋代“太医署”发展基础上,形成了较为完备的学校,这便是已知世界历史上建立时间最早、建制规模最大的医药学校。唐代太医署于武德七年(624)建立,它由行政、教学、医疗、药工四部分组成。这所“医学院”一共设立有行政长官16人,“令二人,从七品下。丞二人,医监四人,并从八品下。医正八人,从九品下”。太医令是这所“医学院”里最高领导,他掌握着学校的核心技术,并且有自己的助手——太医丞,太医令之下还设有医监和医正。

部门构成

太医署内设有医学和药学两个部。在医学部之下又设有医科、针科、按摩科、咒禁科四科。

(1)四科之中,医科师生人数最多,是四科当中的一门大科。“医师二十人,医工百人,医生四十人,典药二人”,另外还有医博士和医助教,加在一起一共有164人。医科的学生在进入学校之后,首先要学习各科基本课程,由博士、助教来给他们上课。教材有《素问》、《脉经》、《甲乙经》等,为的就是使学生能够从基础理论学起,首先要学习中医的基本理论,打下良好的基础之后才能继续学习其他各科。史书记载:“医博士掌以医术教授诸生习《本草》、《甲乙》、《脉经》,分而为业,一曰体疗,二曰疮肿,三曰少小,四曰耳目口齿,五曰角法。诸生既读诸经乃分业教习,率二十人以十一人学体疗,三人学疮肿,三人学少小,二人学耳目口齿,一人学角法;体疗者七年成,少小及疮肿五年,耳目口齿之疾并角法二年成。”其中体疗属于内科,体疗修业年限最长,为七年。学生数量最多,占太医署医学生总数的1/2。宋以后,改称大方脉,此种称谓一直沿袭至清末。疮肿即外科,疮疖溃疡之疾,“头不枇沐,体生疮肿”。耳目口齿为五官科,宋代始,耳目口齿科逐渐划若干独立的小科。角法是一种外治法,这是一种以杯罐作工具,借热力排去其中的空气产生负压,使吸着于皮肤,造成淤血现象的一种疗法。古代医家在治疗疮疡脓肿时用它来吸血排脓,后来又扩大应用于肺痨、风湿等内科疾病。

(2)针科共有师生52人:“针博士一人,从八品上;助教一人,针师十人,并从九品下;掌教针生以经脉、孔穴,教如医生。”“针工二十人,针生二十人。”针科虽然重点是学习针灸,但是也要同医科其他学生一样,首先要学习中医的基本理论,有了基础以后再学习针灸的各种手法。唐代医学家孙思邈在其著作《备急千金要方》中绘制了彩色的“明堂三人图”,唐以前传统的明堂图主要指全身腧穴总图,一般为正人、伏人、侧人三人明堂图,故这一时期的明堂图也称作“偃侧图”。较以往传统明堂图不同的是,孙思邈所绘图系彩绘,而且所用之色彩与相应经脉的五行属性相对应。绘图的尺寸采用正常人的一半高度按比例绘制。值得注意的是,孙氏所绘明堂人形尺寸采用的是《明堂经》“七尺六寸四分”,而不是《灵枢经》的“七尺五寸”,并注明其所用尺度为夏家小尺。孙思邈这一绘图体例对于随后的唐代王焘以及宋以后的明堂铜人图的演变产生了深远的影响。孙氏的原图没有流传下来,今天已经很难精确考察其腧穴定位的详情,然而从传世不同传本的“三人明堂图”的腧穴排列次序中依然能获得一些重要信息。另外,孙氏三人明堂图与唐以前明堂图一样,只是四肢部腧穴按经排列,其他部位腧穴不按经排列,也就是说此时的明堂图中还没有出现完整的连接十二经或十四经穴的经穴连线。

(3)按摩一科到了隋唐时期取得了很大发展。到了唐代按摩成为“太医署”中四大科之一,同时设按摩博士,专门负责按摩教学和培训按摩生,按摩在中医中深受重视,在民间也很有群众基础,加之太医署的教学与宣传,从而使按摩教学盛极一时。按摩医师通过在太医署受教学习,再经过临床实习才有资格独立从事诊疗活动。据记载:“太医署有……按摩博士二人。”另据《旧唐书·职官志》记载,唐时设“按摩博士一人,从九品下,按摩师四人,按摩工十六人,按摩生十五人”。其中,按摩博士的职责是“掌教按摩生消息导引之法”。《新唐书·百官志》也记载,当时设“按摩博士一人,按摩师四人,并从九品下,掌教导引之法,以除疾,损伤折跌者,正之”,从中可见当时对按摩这一疗法的重视。据《唐六典》的记载,通过正确的按摩能够治疗八种疾病,同时还可以强身健体,并且能够进行接骨。正因为按摩的这些功能,才推动了按摩的盛行。

(4)唐“太医署”中还设立咒禁科。唐朝著名医家孙思邈认为,禁咒“斯之一法,体是神秘,详其辞采,不近人情,故不可得推而晓也,但按法施行,功效出于意表,不有所辑,将恐另落,今编为两卷,凡二十二篇,名曰禁经”。这一成果,成为唐宋以后学习禁咒的教本。咒禁科设立咒禁博士和咒禁师,教授咒禁,使学生能用咒禁来拔除邪魅鬼祟以治疾病。《唐内典》卷四十“太医署”记载:“咒禁博士一人,从九品下。隋太医有咒禁博士一人,皇朝因之。又置咒禁师,咒禁工以佐之,教咒生也。咒禁博士掌教咒禁生,以咒禁祓除邪魅之为厉者。有道禁,出于山居方术之士。有禁咒,出于释氏。”咒禁包括道教和佛教的五禁。如若要进行咒禁治疗,患病者首先必须禁食腥荤,之后才可以接受咒禁术。咒禁科中设有咒禁师二人,咒禁工八人,咒禁生十人。可见,咒禁科的人数占太医署整体人数的比例最小,从中可以看出唐代的医学教育总的方面还是积极的,疾病总的来看还是希望通过具体的医疗来进行治疗,而不是依赖于咒禁这样的空洞方法,是注重医学科学精神的,对于咒禁没有大力提倡。

考试制度

唐代太医署不仅有明确分科,还有严格的考试制度。学生入学时“考试登用如国子监”,入学后每月、季、年都会进行考试,“博士月一试,太医令丞季一试,太常寺年终总试”。根据考试成绩好坏,有明确赏罚:“若业术过于现任官者,即听替补;其在学九年无成者,退从本色。”这样做,目的在于衡量学生的质量,从而发现人才,及时对其进行提拔,或是淘汰。并且这种考试不局限于学生,太医署中的医师、医生、医工也要进行考试,并且在行医过程中对病人的治疗效果,治愈了多少病人,病人的满意度等都将作为考核依据。

药园人员

在医学部有“府二人,史四人,主药八人,药童二十四人,药园师二人,药园生八人”。在当时的长安城中,有一所药园,专门供皇家御用。药园师应季种植、移栽、采集各种中草药,并且对药园生进行指导。药园在百姓当中,选取聪慧的年轻人充当药园生。药园生在药园师的指导下学习种植、采集和鉴别的知识,在经过这些步骤的学习之后,成绩优异者可充当药园师。药园中还设置了仓库保管员——即“掌固”四人。他们的职责是把药园师生采集来的药物进行分类处理,然后进行妥善保管。唐代还在各个盛产中草药的地方安排了采药师,他们负责将药材采集之后送至长安,从而丰富药园的药物种类。唐代“太医署”设置的药园,不仅在日常的实践中培养了医学人才,而且重视药物的栽培技术,丰富了我国的中医药种类。但药园师除掌“以时种莳,收采诸药”,“辨其所出州土,每岁贮纳,择其良者而进焉”,更重要的是要负责药园生的教育,以及承担医科、针科、按摩科、咒禁科学生学习《本草》,辨药形、识药性的任务。唐太医署药园之设具有很大的进步性,在“京师置药园一所,择良田三顷,取庶人16岁以上20岁以下充药园生,业成补药师”,给各科医学生提供了认药、辨药的实践机会,这也是我国历史上最早的药用植物园。

主要影响

唐代兴建的“太医署”,对后世医学教育产生了深远影响。后世的医学教育完全按照唐“太医署”模式而建。民间医学教育的普及有利于保护百姓的身体健康,扭转了劳动人民崇尚巫鬼的风气。由于推行地方医学教育的发展,曾迫使“巫祝”纷纷转行。我国古代的师承相传和太医署这样的医学校两种医学教育,不仅有力地促进了我国医学发展,而且还流传到海外,曾有十多个国家派人来我国学医,使我国成为东方的医药学中心。

当时西方正在黑暗中挣扎,我国的医药科技就已经跃居世界顶峰。朝鲜曾仿唐制设医学、置博士,以中国医书《素问》、《难经》、《甲乙经》、《本草经》等教授学生。701年8月,日本的文武天皇制定《太宝律令》,其中的医学制度、医学教育、医官的设置,完全仿照唐代制度。他们规定学生必修《素问》、《皇帝针经》、《明堂脉诀》、《甲乙经》、《新修本草》等医书。872年,意大利成立了一个萨勒诺医学校,是欧洲最早的医学校。由于当时他们还没走出中世纪黑暗时代,其学校规模和设施比唐代的“太医署”还相差甚远。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。