疳积上目

名词解释

与西医病名的关系

病因

饮食不节、喂养不当、食有偏好等损伤脾胃,或久病虚嬴,脾胃虚弱等,皆可导致脾失健运,气血生化不足,酿成疳积。脾病及肝,肝血虚少,目窍失养且阴血不足,肝热内生,上攻于目,遂发本病。此外,病中无原则地忌口的小儿,及患寄生虫病之类消耗性疾病者易患此病。

病机

诊查要点

诊断依据

3、黑睛混浊,知觉减退,重者继发凝脂翳及黄液上冲,或软腐溃陷,穿破而成蟹睛。

病证鉴别

本病早期出现之雀目,称肝虚雀目。在外眼见症不明显时,需与高风雀目相鉴别。高风雀目患者眼无不适,外观端好,眼底变化初起可不明显,随年龄的增长,病变逐渐明显,视野开始缩小,夜盲亦逐年加重,但白睛、黑睛及全身无疳积见症。

相关检查

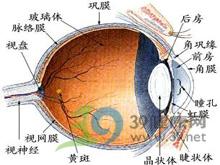

眼部检查:双眼发病,初起症轻。多见夜盲(又称雀目),眼珠干涩羞明,频频眨目。继而白睛萎黄,眼珠转动时,白睛表层于环绕黑睛处呈晕状皱起,黑睛失泽,知觉减退。随病情发展,白睛正对睑裂两侧出现略带银灰色之三角形干燥班,基底向着黑睛边缘,不为泪液所湿润;黑睛表面枯晦。甚至混浊如毛玻璃状。严重时,羞明显著,白睛粗厚如皮肤;黑睛知觉丧失,呈灰白色胶冻样混浊,甚至表面糜烂破损,并有黄液上冲等症。愈后往往遗留翳障,影响视力。本病黑睛极易溃破,变为蟹睛、眼珠枯萎等恶候。

辩证论治

辩证要点

饮食不节,喂养不当,食有偏好等损伤脾胃,或久病虚弱,脾胃虚弱等,皆可导致脾失健运,气血生化不足,酿成疳积。脾病及肝,肝血虚少,目窍失养,且阴血不足,肝热上攻,遂发本病。此外,小儿病中无原则地忌口,或患慢性消耗性疾病,如寄生虫病者,易罹此患。

肝血虚少,目失濡养,则干涩羞明,频频眨目,白睛萎黄,黑睛无泽。脾胃虚弱,气血生化不足,不荣头面肌肉故见面黄肌瘦,肝失濡养,热从内生,故烦躁不宁;黑睛属肝,肝热上攻,则黑睛混浊不清甚至糜烂。脾胃虚弱,运化无力,则食少便溏。阳虚无以温煦,则脉微。

治疗原则

本病是疳积在眼的局部病变,内治常结合全身病情用健脾清热、杀虫消疳、养肝明目等法。同时,亦可采用针灸及捏脊疗法。此外,还应注意纠正不良饮食习惯和改善饮食营养。

证治分类

内治

症状:小儿食少腹胀,面黄体瘦,夜盲初起,白睛干涩,频频眨目。

常用药:人参、白术、茯苓、甘草、熟地、当归、白芍、山楂、麦芽、陈皮、夜明砂、鲜猪肝。

症状:虫积日久,腹胀便溏,午后潮热,烦躁不宁,黑睛生翳,或糜烂。

常用药:人参、茯苓、白术、甘草、山楂、神曲、麦芽、黄连、胡黄连、芦荟、使君子

症状:面黄体瘦,精神萎靡,食少腹胀。大便溏泻,黑睛生翳或糜烂破溃,舌淡苔白脉濡。

常用药:人参、白术、茯苓、甘草、山药、桔梗、白扁豆、莲子肉、薏苡仁、砂仁。

(四)中焦虚寒

症状:面色苍白,大便频泻,完谷不化,肢厥脉微,黑睛糜烂或破损,形成蟹睛。

外治

1、黑睛混浊糜烂或黄液上冲时,用清热解毒眼药水及扩瞳药滴眼。

2、鱼肝油滴眼。

针灸疗法

其他疗法

1、捏脊疗法,以两手指背横压在长强穴部位,向大椎穴推进。同时以两手拇指与食指将皮肤肌肉捏起,交替向上,直至大椎穴,作为一次,如此连续6次,在扒捏第5、6次时,每次以拇指在腰部用隐力将肌肉提起约4-5下,捏完后,再以两拇指从命门向肾俞左右推压2-3下。此疗法有调理脾胃、调和阴阳、疏通经络的功效。

转归预后

预防调护

1、患儿饮食应多进富含营养的鱼、蛋、乳、肝类食品及新鲜蔬菜,如胡萝卜、青菜、水果等,以辅助治疗。

2、黑睛表面若已软化坏死,应约束患儿双手,防止其用手揉擦眼部;医护人员亦应注意,切勿用重力开睑,以免促成眼珠穿孔。

3、对哺乳期的婴儿及发育期的幼儿和儿童,以及孕妇和哺乳期的妇女,应适当补充营养,多吃新鲜蔬菜及蛋类、鱼类等食物。对婴幼儿,尤应做到合理喂养,防止饮食偏嗜和过食肥甘厚腻之品。

4、小儿若有疳积见症,应及早治疗,凡患儿频频眨目,或闭睑不开,喜伏母怀者,应警惕本病的发生。对麻毒攻目者,亦需注意观察是否合并本病。

5、讲究卫生,改变不良的饮食习惯,避免不必要的“忌口”。

文献摘要

1、《银海精微·小儿疳伤》:“小儿疳伤之症,富贵之家,多生是疾,盖由父母过爱之由也。小儿如草木之萌,难受风日寒露之欺,且小儿五脏六腑未实,气血柔弱,怎禁油腻煎炒及诸般荤腥。或一周半载,纵口味食糖甜之物,及鹅鸭鸡猪牛羊等肉,或饭方了,又哺以乳,或乳方饱又与其饭,……有是症焉。或贫贱之家,亦有是症,何也?食诸物不消不化,先伤于脾,致腹胀,午后发热,至夜半方退,日久头发稀疏,转作泄泻频频,泻甚则渴,至伤肝胆,眼之白仁鲜红,羞明怕日,渐生翳膜,遮瞒黑珠,或突起如黑豆、如香菰之状。治法先治内,后治外。……若疳伤肝胆,眼珠突出或瞎尽,为不治之症。不独瞎眼,甚至伤命。若声哑口干,手脚俱肿,十死八九。”

"hasImageCarousel":null附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。