烂喉丹痧

烂喉丹痧

是外感疫毒而引起的一种急性传染病。临床以发热、咽喉肿痛溃烂、肌肤丹痧密布为主要特征,多发于冬春二季。本病因有咽喉溃烂、肌肤丹痧故称为“烂喉丹痧”、“烂喉痧”;由于肌肤发生的痧疹赤若涂丹,故称“丹痧”; 因其可互相传染引起流行,属于时疫,故又称“疫喉痧”、“疫喉”、“时喉痧”等。西医学的猩红热可参考本篇进行辨证施治。

本病最早在《金匮要略?百合狐惑阴阳毒病脉证治第三》所述“阳毒”条中有“面赤斑斑如锦纹,咽喉痛、唾脓血……”类似记载;《诸病源候论》将所载“阳毒”归于“时气候”,指出其有传染性,甚至能酿成流行。清代金保三《烂喉丹痧辑要?叶天士医案》中的记载,真实反映了曾经流行的情况:“雍正癸丑年间,有烂喉痧一症,发于冬春之际,不分老幼,遍相传染,发则壮热烦渴,丹密肌红,宛如锦纹,咽喉痛肿烂,一团火热内炽。”

本病多发于儿童,发病季节冬春多见。

冬春气候变化反常,酿成疫疠邪毒。若值人体正气亏虚、腠理疏松、寒温失调则疫疠邪毒从口鼻而入,驻于咽喉,内犯肺胃,疫疠邪毒为温热时毒,具有攻窜之性,其性炽烈,易于内传,变化凶险。病初肺卫受邪,则见发热恶寒;热毒冲攻咽喉则咽喉红肿溃烂;热毒蒸腾肺胃,窜扰血络,发为肌肤丹疹。小儿稚阳之体,卫外不固,易染邪成病。

1.疫毒攻侵,相争肺卫 疫疠邪毒为温热时毒,从口鼻而入,驻于咽喉,内犯肺胃。

2.疫毒炽盛,壅结气分 疫毒其性炽烈,内传肺胃,壅结阳明气分,肺胃实热和疫毒交炽上攻,咽喉红肿溃烂,热毒窜扰血络,肌肤丹疹密布。

3.毒陷营血,热燔营血 若正虚邪盛,疫毒内陷营血,热燔气营,肌肤丹疹成片;邪毒壅结咽喉,肿痛溃烂,或疫毒逆传心包,扰乱神明。

4. 余毒未尽,肺胃阴伤 疫病后期,余邪未尽,正气亏虚,阴液耗伤,体质未复。

【诊断要点】

2.临床症状 起病急骤,发热,咽喉红肿溃烂,肌肤丹疹密布。多数患者在发病后12~24小时内出现丹疹,一日之内遍布全身。

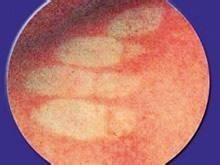

3.局部检查 咽部及喉核充血、肿胀,表面有黄白腐物易拭去,或软腭部位有红色小出血点,颈部臖核肿大。

发热1~2日内出疹,皮肤丹疹为弥漫性针尖状小点,微高于皮肤,压之退色,丹疹之间呈一片红晕,丹疹消退后皮肤有脱屑但无色斑痕迹。丹疹最早见于腋下、腹股沟、颈部,渐次胸背、腹部和四肢,面部潮红无皮疹,口唇周围苍白。

病初舌红苔白厚,根部乳头突起如“草莓舌”,2~4日后白苔脱落,舌面红绛起刺状如“杨梅舌”。

【鉴别诊断】

风疹 风疹全身症状轻,无咽痛溃疡。于发热1~2日后出疹,呈稀疏淡红色小丘疹,疹后无脱屑及色素沉着。

麻疹 麻疹虽发热、咽痛但无咽部溃疡,颊黏膜处可见柯氏斑。一般于起病3~4日后出疹,呈暗红色丘疹,疹后脱屑留有棕色斑痕。

【辨证论治】

辨治思路:本病以清热解毒,为基本原则。初期邪在肺卫,治宜清解透表;中期热毒亢炽于里,燔灼营血,宜清热泄下或清营凉血;后期邪退正气未复,宜清热育阴。

一、内治法

1.疫毒攻侵,相争肺卫

临床表现:初起憎寒发热,咽喉疼痛;继而壮热口渴,咽部红肿加重,喉核点状溃烂;肌肤丹痧隐现。舌红苔白厚欠润,或有珠突起如草莓,脉数。

证候分析:疫毒乃温热时毒,攻侵肺卫,卫气闭郁,则见憎寒发热;邪驻咽喉,则咽喉疼痛;热毒炽烈故热势壮盛;热盛伤津而现口渴;咽喉乃肺胃门户,热毒攻侵,驻于咽喉,轻则红肿疼痛,重则腐败溃烂;热毒外窜肌肤,肌肤丹痧隐现。舌红苔白厚欠润、脉数为邪尚在卫表而热毒强盛。

方药:疏风清热汤。方中荆芥、防风、牛蒡、桑白皮、桔梗辛凉透表,宣肺散邪,使疫毒从汗而解;银花、连翘、黄芩清解热毒;玄参、花粉、赤芍泄热存津;咽喉肿痛腐溃加挂金灯、射干、马勃、大青叶、土牛膝。

2.疫毒炽盛,壅结气分

临床表现:壮热烦渴,咽喉红肿溃烂成片,肌肤丹疹显露。舌红赤生珠,苔黄燥,脉洪数。

证候分析:疫毒炽盛深入肺胃,壅结气分。气分热盛,故见壮热烦渴;热毒上攻壅结咽喉,以致咽喉膜败肉腐,溃烂成片;热毒外窜肌肤血络,丹疹显露;舌红赤生珠苔黄燥,脉洪数为气分热毒炽盛。

方药:清心凉膈散加减。方中生石膏清气分之热;连翘、黄芩、竹叶、山栀清火泄热;薄荷、桔梗、甘草宣畅上焦,利咽解毒;咽痛甚加射干、山豆根、马勃利咽止痛;大便闭结者酌加大黄、芒硝;气分热毒盛极者加银花、大青叶、连翘、牛角等以清泄热毒。

临床表现:咽喉肿痛糜烂成片,甚者堵塞气道,声哑气急。丹痧密布,红晕如斑或紫赤成片,壮热汗多,口渴烦躁;甚者昏蒙欲睡或神昏谵语;舌绛而干或起芒刺,状如杨梅,脉细数。

证候分析:热毒化火入营,燔灼气营,病情凶险易出现危急变证。气分热盛,故见壮热多汗,口渴烦躁;毒陷营血,热灼血络迫血外溢,故丹痧密布,红晕如斑,甚则紫赤成片;热势洪盛燔灼咽喉,血肉腐败而肿痛愈甚或出血,若腐膜脱落窒塞气道即变生危候;若疫毒逆传心包,堵塞机窍而昏蒙欲睡;逼乱神明则神昏谵语;火毒截伤营阴而现“杨梅舌”和细数脉。

方药:凉营清气汤。方中栀子、薄荷、连翘、川连、生石膏透转气分邪热;牛角、丹皮、生地、赤芍清热解毒,凉血活血;玄参、石斛、竹叶、芦根泄热存津。若邪遏在内,逆传心包,宜加用紫雪丹、至宝丹、安宫牛黄丸等清热解毒,清心开窍。

临床表现:壮热已除,咽部疼痛减轻,肿胀腐烂渐减;午后低热,口舌干燥,肌肤斑疹消退,肌肤甲错,干燥脱屑。舌红少苔脉细数。

证候分析:热毒衰退,壮热已除;然余毒未尽,阴津未复,故见午后低热,口舌干燥;肌肤甲错、肤干脱屑、舌红而干脉细数为阴津耗伤征象。

方药:清咽养营汤或百合固金汤。方用西洋参(或北沙参、太子参)益气养阴;天冬、麦冬、生地、玄参甘寒养阴;白术、甘草酸甘化阴;知母、天花粉养阴兼清泄余热;茯苓宁心安神;若余毒未尽,低热咽痛者,加银柴胡、青蒿、地骨皮、白薇透泄余邪,若伤阴动血者加女贞子、旱莲草、白茅根凉血止血。若丹疹已退,肤干脱屑用或用紫草、赤芍、丹皮凉血润燥。

二、外治法

1.吹药 初期咽部吹用西瓜霜、玉钥匙消肿止痛,咽部溃烂吹用锡类散、冰硼散祛腐生肌。

三、针灸治疗

1.体针 早期、中期宜泻法泄除热毒,取穴内关、合谷、尺泽、鱼际、厉兑;后期平补平泻法,取穴太溪、太冲、三阴交、复溜、照海、天宝。

2.针刺放血 早期、中期热毒盛时用,取少商、商阳,高热加委中,点刺出血;或耳垂用三棱针点刺,挤出鲜血10滴,根据病情可重复进行。

【预防与调护】

(2)流行季节,预防为主;少去公共场所,可服用板蓝根、大青叶、蒲公英等煎剂预防。

(3)消毒隔离,防止传染;对发病人群应做好消毒隔离,密切接触者应给与预防用药。

【预后及转归】

本病早期治疗,辨证准确疗效满意。

【古代文献摘录】

《喉痧证治概要》:“时疫喉痧,由来久矣,壬寅春起,寒暖无常,天时不正,屡见盛行……独称时疫烂喉丹痧者何也,因此症发于夏秋者少,冬春者多。乃冬不藏精,冬应寒而反温,春犹寒噤,春应温而反冷,经所谓非其时而有其气,酿成疫疠之邪也。邪从口鼻,入于肺胃,咽喉为肺胃之门户,暴寒束于外,疫毒郁于内,蒸腾肺胃两经,厥少之火,乘势上亢,于是发为烂喉丹痧。”

《丁甘仁医案》:“王左,年二十岁,本丹阳人,客居沪上。患烂喉丹痧甚重,丹痧密布,壮热不退,烦躁不寐,汤饮难咽,且是新婚之后,阴液早伤,疫火充斥,合家老少,焦灼万分,延余诊治。病已七日,诊脉弦洪而数,舌红绛起刺。余曰:此瘟疫之邪,化火入营,伤阴劫津,内风欲动,势将痰涌气喘,危在旦夕间矣。随用犀角地黄汤,合竹叶石膏汤,加陈金汁、竹沥、珠黄散等药,数日而愈。”

【西医学中主要相关疾病认识】

猩红热 是由A组链球菌引起的咽峡炎、扁桃体化脓性病灶和全身毒血症,链球菌产生的红斑毒素进入血液循环,引起发热、头痛、呕吐,皮肤、黏膜血管弥漫性充血,及出血性皮疹。临床症状以急性扁桃体炎咽峡炎、皮疹为特殊表现。皮疹一般在起病后24小时内出现,广泛散布针尖大小、密集均匀的点状微隆起的猩红色皮疹,触之有细沙样感觉。皮疹开始于耳后、颈部、上胸部、24小时内迅速蔓延至全身,2~4日内按出疹顺序完全消退,一星期后糠屑样脱皮;病初呈现“草莓舌”,2~4日后呈现“杨梅舌”。严重病例可能出现感染性休克或中毒性心肌炎。诊断依据咽部化脓灶、典型皮疹、“杨梅舌”、咽拭培养A组链球菌阳性。治疗青霉素为首选,疗程10日,同时注意防止发生并发症,重症患者或有中毒症状者可用激素配合治疗。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 无功能性甲状旁腺囊肿

下一篇 喉岩

1.病史 多发于冬春季

1.病史 多发于冬春季