鼻渊

基本内容

①肺经风热型鼻渊。证见鼻流黄涕或粘白量多,嗅觉减退,发热,恶寒,头痛,咳嗽,痰多,舌红,苔微黄,脉浮数。治宜祛风、散热、通窍,方用苍耳子散。

②胆经郁热型鼻渊 。证见鼻流浊涕 ,黄稠如脓样,嗅觉差,头痛,发热,口苦咽干,耳鸣,烦躁,舌红,苔黄,脉弦数。治宜清胆泻热,利湿通窍,方用龙胆泻肝汤等。

③脾经湿热型鼻渊。证见鼻流黄涕,浊而量多,鼻塞,嗅觉减退,头晕头重,胸腔胀闷,小便黄,舌红,苔黄腻,脉滑数。治宜清脾除湿,方用加味四苓散等。

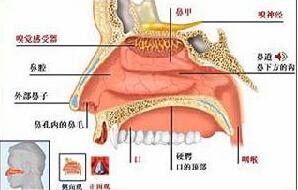

早在两千多年前的《素问·气厥论》中就有这样的记载:“鼻渊者,浊涕流不止也”,说明人们早就认识到鼻渊是以鼻流浊涕,量多不止为主要特征的鼻病。本病是临床上的常见、多发病,男女老幼均可患病,而以青少年多见。相当于西医学之化脓性鼻窦炎。鼻窦是上颌窦、额窦、筛窦、蝶窦的总称,各窦均有开口且与鼻腔相通。它们既可以单独发生病变,也可多个或全部出现炎症,通称为鼻窦炎。本病有急鼻渊(急性化脓性鼻窦炎)和慢鼻渊(慢性化脓性鼻窦炎)两种类型,而以后者更为常见。

在急、慢性鼻渊中均可见到头痛一症,虽程度不同,但都具有以下特点:

(1)额窦炎:表现为前额部疼痛,并在前额眉弓处有压痛,疼痛上午重,而中午时最剧,午后减轻,至晚上则全部消失。

(2)上颌窦炎:也为前额部疼痛,上午轻,下午重,在眉弓及面颊部可有压痛,急性者有时伴有上列磨牙痛。

(3)蝶窦炎:在眼后部及头深部疼痛,还可引起晨起轻、午后重的枕部疼痛。

(4)筛窦炎:在眼内角处的鼻梁部可有压痛或疼痛,头痛较轻,前组筛窦炎的头痛性质有时与额窦炎相似,后组筛窦炎的头痛性质有时与蝶窦炎相类似。

3.头痛在休息、滴鼻药、蒸汽吸入或鼻腔通气,引流改善后可减轻,于咳嗽,低头弯腰,用力或突然摇动头部时头痛加重,吸烟、饮酒、情绪激动亦可使头痛加重。

鼻渊是怎样发生的

现代医学认为本病是鼻窦粘膜的化脓性炎症,最多见的为发生于感冒、急性鼻炎之后。此外过敏性体质及全身性疾病如贫血、流感等亦可导致本病的发生,邻近病灶感染,如扁桃体肥大、腺样体肥大,某些磨牙根部感染及鼻部外伤,异物穿入鼻窦,游泳时跳水姿势不当(如立式跳水),污水进入窦内等直接伤及鼻窦,均可引起感染。还有如鼻中膈弯曲,中鼻甲肥大、鼻息肉、肿瘤等鼻腔疾病,妨碍鼻窦通气引流亦可引发本病。慢鼻渊多因急鼻渊反复发作未得到适当的治疗所致。

1.肺经风热 风热邪毒,袭表犯肺;或风寒侵袭、郁而化热、风热壅遏肺经、肺失清肃,致使邪毒循经上犯,结滞鼻窍,灼伤鼻窦肌膜而为病。

2.胆腑郁热 胆为刚脏,内寄相火,其气通脑。若情志不畅,喜怒失节,胆失疏泄,气郁化火,循经上犯,移热于脑或邪热犯胆,胆经热盛,上蒸于脑,伤及鼻窦,燔灼肌膜,热炼津液而为涕,迫津下渗发为本病。

3.脾胃湿热 素嗜酒醴肥甘之物,脾胃湿热内生。运化失常,清气不升,浊阴不降,湿热邪毒循经上犯,停聚窦内,灼损窦内肌膜所致。

4.脾肺虚弱 鼻渊日久,耗伤肺脾之气,脾虚运化失健,营气难以上布鼻窍;肺气不足,易为邪毒侵袭,且又清肃不利,邪毒滞留鼻窍,凝聚于鼻窦,伤蚀肌膜而为病。

危害

鼻窦是鼻腔周围面颅骨的含气空腔,与眼、耳、脑等重要器官邻近,鼻窦有炎症可以通过各种途径引起临近组织和器官产生并发症,也可通过窦内脓液毒性作用,引起远离器官感染。

1.眼部并发症 眼眶壁周围2/3以上为菲薄的鼻窦骨壁,还有血管和淋巴管相通,当鼻窦有炎症时,就可因骨壁坏死引起眶内并发症,还可通过鼻眶之间的淋巴交通引起眼部感染。常见的有眶内组织发炎、眶内脓肿、视神经炎等。

2.颅内并发症 鼻窦炎症可通过静脉、神经、淋巴管等直接波及颅内,也可引颅骨的直接破坏侵及颅内,而引起脑膜炎、脑脓肿、海绵窦血栓性静脉炎等,甚至可危及生命。

3.耳部感染 鼻窦炎时,脓性鼻涕可引起耳与鼻咽之间的小管发炎肿胀,阻塞,导致卡他性中耳炎、化脓性中耳炎等。

4.下行感染 常见的有:①咽部感染:可引起咽炎、扁桃体炎等。②脓鼻涕吞下,可引起消化道病变,出现胃痛、腹泻、便秘等胃肠功能障碍。

5.鼻窦内积脓 成为脓毒性病灶,引起关节、肌肉、心肾及神经系统疾患,儿童表现为智力差,精神不集中,成人则发生头昏,失眠、记忆力减退、焦躁等症状。

诊断

鼻渊的诊断要点大体有以下几点:

2.以大量粘液性或脓性鼻涕、鼻塞、头痛或头昏为主要症状,急鼻渊有发热及全身不适。

3.急鼻渊发病迅速,病程较短,若治疗不彻底,则迁延为慢鼻渊。慢鼻渊病程较长。

4.鼻腔检查 可见粘膜充血、肿胀、鼻腔或后鼻孔有较多地粘性或脓性分泌物。

6.CT扫描 可更清楚地观察窦壁是否受损及窦腔粘膜病变的程度。

治疗

本病的治疗可分为中医治疗及西医治疗两大类。

(1)肺经风热:鼻部症状已在前述,全身可兼见发热恶寒,头痛,咳嗽痰多。舌质红,苔微黄,脉浮数。治法:疏风清热,芳香通窍。方药:苍耳子10g 辛夷15g 菊花20g白芷20g 薄荷15g 黄芩10g 连翘20g 桔梗10g 荆芥10g 防风8g 甘草6g。加减:脓涕不易擤者,加冬瓜子、瓜蒌仁、鱼腥草、皂刺以清肺解毒排脓。

(2)胆腑郁热:鼻部症状较上型为重。全身并有发热、口苦咽干、目眩、耳鸣耳聋、急躁易怒。舌红、苔黄、脉弦数。治法:清泄胆热,解郁通窍。方药:龙胆草12g 黄芩10g柴胡10g 栀子15g 泽泻12g 当归10g 生地10g 白芷12g 苍耳子12g 鹅不食草15g。加减:涕黄稠者,酌加苡仁、冬瓜仁、黄芩等;涕黄绿者,酌加夏枯草、芦荟、黄连等。

(3)脾胃湿热:鼻症同前。全身症见头晕头痛,头重体倦,脘胁胀闷,小便黄,舌红,苔黄腻,脉濡或滑数。治法:清脾泻热,利湿祛浊。方药:黄芩10g 滑石12g 大腹皮12g木通10g 云苓15g 猪苓15g 黄连6g 石膏30g 白芷15g 白蔻仁10g 辛夷15g 苍耳子10g。

实证外治:

(1)针刺疗法:选用迎香、鼻通以通鼻塞、太阳、头维以治头痛,还可选用印堂、合谷、风池、曲池、阳白等,每次2~3穴,用泻法,强刺激。

(2)穴位注射:鱼腥草注射液0.5ml/穴,选取肺俞、合谷、曲池、足三里等穴,隔日1次。

(3)用滴鼻灵、葱白滴鼻液滴鼻或用冰连散吹入鼻腔,每天3~4次。可疏风清热通窍。

(1)肺脾气虚:症见鼻涕粘稠白浊,长湿无干,时多时少,鼻塞,嗅觉减退。检查见鼻窍肌膜淡红肿胀,脓涕自鼻道上方向下流出。全身症见头晕头胀,气短乏力,面色白,肢倦纳呆,或咳嗽痰粘而白。舌淡红、苔薄白。治法:补脾益肺,升阳通窍。方药:党参15g 白术15g 云苓15g 黄芪15g 柴胡8g 诃子10g 当归10g 桔梗10g 细辛3g荆芥10g 辛夷10g 白芷10g 苍耳子8g 鱼脑石15g 甘草6g。

(2)肾阴不足:鼻渊日久,反复不愈,鼻塞,流浊涕或黄或白,嗅觉差,全身症见头目眩晕、耳鸣耳聋、手足心热或鹳红口干,腰膝酸软,舌红,脉细数。治法:补肾填精。方药:熟地15g 山药15g 山萸肉12g 怀牛膝15g 菟丝子10g 鹿角胶10g 白芷10g 辛夷花15g 皂刺10g 桔梗8g。

虚证外治:

(2)药液熏洗:苍耳子散液加入喷雾机中,每日2次,也可用麻黄、辛夷、甘草、茶叶水煎过滤后作药液熏洗,也可作为滴鼻剂。

(3)针刺疗法:主穴:迎香、百会、上星、合谷;配穴:攒竹、通天、风池。每次取主、配穴各1个,留针15~20分钟,每日1次。

(4)艾灸:颅息、迎香、上星悬灸至患者觉焮热,皮肤潮红。

2.西医治疗 治疗原则主要为控制感染、预防并发症。

(1)全身应用磺胺及抗生素:对及时控制感染极为重要。

(2)局部治疗:1%麻黄素生理盐水或滴鼻净滴鼻,以利通气引流,也可用麻黄素呋喃西林液滴鼻,每日3次。

(3)物理治疗,局部热敷、短波透热、红外线理疗等。可促进炎症消退,改善症状。

(4)上颌窦穿刺:宜在全身症状消退或局部炎症表现基本控制后施行,具有诊断和治疗意义。穿刺冲洗完毕后,可予窦内注入50%鱼腥草液、0.5%黄连素液、20%磺胺嘧啶液等2~3ml,任选1种,每周2~3次,直到无脓为止。

预防

鼻渊是临床上的一种常见、多发病,轻则仅给患者带来局部不适,重者可作为邪毒之源而引发邻近组织及全身病变,甚至可危及生命。因此在临床上应积极治疗,而在平时更要注意预防。

1.积极锻炼身体,增强体质,预防感冒。

2.注意劳逸结合,不要过度劳累而使身体抗病能力下降。

3.积极治疗邻近组织器官病变,如扁桃体炎等,对急鼻渊也应积极、及时地治疗,以免迁延日久转为慢性或发生其他变证。

4.饮食宜清淡而富于营养,戒除烟酒,少食辛辣刺激之品,患病期间更应注意。

5.夏日炎炎,人们常喜欢游泳以消除暑热,但游泳时跳水姿势不当或游泳后用力擤鼻,均可使污水进入鼻窦内而引发疾病,应加注意。

6.因鼻出血而行填塞止血时,填塞物不可留置过久,否则不仅可引起局部刺激或污染,也会妨碍窦口通气引流而诱发本病。

7.注意清洁鼻腔,去除积留的鼻涕,保持鼻道通畅。还要注意擤鼻的方法,鼻腔有分泌物而鼻塞重时忌用力擤鼻,以免邪毒逆入耳窍,导致耳窍疾病。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 鲨鱼骨

下一篇 肾上腺皮质功能减退症

多因

多因 5.

5.