真性红细胞增多症

临床表现

1.非特异症状

包括头痛、虚弱、眩晕、疲乏、耳鸣、眼花、健忘等类似神经症症状。重者复视、视力模糊。5%~20%的PV患者可以出现痛风性关节炎。

将近40%的患者会出现皮肤瘙痒,特别是温水浴用力搔抓后。PV患者常有消化道不适,主要包括上腹不适,胃镜提示有胃十二指肠糜烂等,推测可能与血液黏度增高造成胃黏膜供血异常有关。

3.红斑性肢痛病

与血流显著缓慢有关,尤其伴有血小板增多时,可有血栓形成和梗死。血栓形成最常见于四肢、肠系膜、脑及冠状血管,严重时出现瘫痪症状。

由于血管充血、内膜损伤以及血小板第3因子减少、血块回缩不良等原因,可有出血倾向。最常见于皮肤淤斑、牙龈出血,有时可见创伤或手术后出血不止。

检查

1.血象

血红蛋白≥180g/L(男),≥170g/L(女);红细胞计数≥6.5×1012/L(男),≥6.0×1012/L(女)。白细胞、血小板计数也有一定程度的升高。

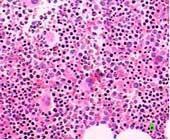

2.骨髓象

增生明显活跃,粒、红及巨核细胞系均增生,以红系增生显著。

红细胞容量增加:51Cr标记红细胞法:男>39ml/kg,女>27ml/kg。

红细胞压积增高:男性≥55%,女性≥50%。

中性粒细胞碱性磷酸酶积分增高>100(无发热及感染)。

诊断

1.临床有多血症表现。

2.血红蛋白测定及红细胞计数明显增加。

3.红细胞压积增高:男性≥0.54;女性≥0.50。

4.无感染及其他原因而白细胞计数多次>11.0×109/L。

6.骨髓象示增生明显活跃,粒、红与巨核细胞系均增生,尤以红系细胞为显著。

治疗

治疗目的是尽快使血容量及红细胞容量接近正常,抑制骨髓造血功能,从而缓解病情,减少并发症。

可在较短时间内使血容量降至正常,症状减轻,减少出血及血栓形成机会。每隔2~3天放血200~400ml,直至红细胞数在6.0×1012/L以下,红细胞压积在50%以下。放血一次可维持疗效1个月以上。本法简便,可先采用。较年轻患者,如无血栓并发症,可单独放血治疗。但放血后有引起红细胞及血小板反跳性增高的可能,反复放血又有加重缺铁的倾向,宜加注意。对老年及有心血管疾患者,放血要谨慎,一次不宜超过200~300ml,间隔期可稍延长。血细胞分离可单采大量红细胞,但应补充与单采等容积的同型血浆,放血时应同时静脉补液,以稀释血液。

2.化疗

(1)羟基脲系一种核糖核酸还原酶,对真性红细胞增多症有良好抑制作用,且无致白血病副反应。如白细胞数维持在3.5~5×109/L,可长期间歇应用羟基脲。

(2)烷化剂有效率80%~85%。环磷酰胺及左旋苯胺酸氮芥(马法仑)作用较快,缓解期则以白消安及苯丁酸氮芥为长,疗效可持续半年左右。苯丁酸氮芥副作用较少,不易引起血小板减少,为其优点。烷化剂也有引起白血病的危险,但较放射性核素为少。

(3)三尖杉酯碱国内报告应用本品加于10%葡萄糖液中静脉滴注每日一次,连续或间歇应用到血细胞压积及血红蛋白降到正常为止。达到缓解时间平均为60天,中数缓解期超过18个月。

3.α干扰素治疗

干扰素有抑制细胞增殖的作用,近年也已开始用于本病治疗。皮下注射治疗3个月后脾脏缩小,放血次数减少。缓解率可达80%。

4.放射性核素治疗

32P的β射线能抑制细胞核分裂,使细胞数降低。约6周后红细胞数开始下降,3~4个月接近正常,症状有所缓解,约75%~80%患者有效。如果3个月后病情未缓解,可再给药一次。缓解时间达2~3年。32P有使病患转化为白血病的危险,故近年已很少应用。

5.对症治疗

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 疔疽

下一篇 阵发性睡眠性血红蛋白尿