重链病

病因

(一)发病原因

具体病因尚不清楚,现已知道本组疾病是由于B淋巴细胞的突变,使其合成免疫球蛋白的功能发生紊乱以致,仅产生HC或产生有缺陷的HC,使轻链(LC)和HC不能形成完整的免疫球蛋白血浆中出现大量无免疫功能的HC,本病肾损害的发病机制可能与原发性淀粉样变或轻链沉积病肾损害发病机制类似。

1.γ重链病 本病约1/4的γ重链病患者,并发自身免疫性疾病以类风湿性关节炎为最常见,其次为自身免疫性溶血性贫血干燥综合征系统性红斑狼疮脉管炎,特发性血小板减少性紫癜及重症肌无力等自身性免疫性疾病,又可促使本病进展提示慢性抗原刺激,可能与本病的发病机制有关少数患者,可有结核及慢性胆囊炎史或在诊断本病前已有多年高γ-球蛋白血症。

2.α重链病 本病是重链病中最常见类型寄生虫细菌病毒等,肠道感染流行区是本病的好发地区说明其病因与感染有关,此外本病可能与遗传因素有关肿瘤病毒,也可能起一定的致病作用前者影响基因,致使IgA重链和轻链间不协调细胞遗传学,发现α重链病存在14q32及9p11的复合易位。

3.μ重链病 绝大多数患者先有长期慢性淋巴细胞白血病或非霍奇金淋巴瘤病史。

(二)发病机制

本病肾损害的发病机制可能与原发性淀粉样变或轻链沉积病肾损害发病机制类似,由于浆细胞发生突变并异常增殖合成功能障碍,只产生免疫球蛋白的重链或有缺陷的重链不能与轻链组成完整的免疫球蛋白分子致使血清中和尿中出现大量游离的无免疫功能的重链称为重链病。

症状体征

1.α重链病(Selingman 病) 本病发病年龄较轻,临床症状可归结为两种类型:肠型 和肺型,最常见的临床表现是表现为严重吸收不良综合征的肠型,起病呈渐进性,早期呈间歇性腹泻,以后表现为持续性腹泻,伴有腹痛,脂肪泻,晚期可出现消瘦,脱水,肠梗阻,肠穿孔,腹水,腹部包块等,发热少见,肝脾淋巴结大多无肿大,少见的是表现为反复呼吸道感染的肺型,可有胸腔积液和纵隔淋巴结肿大。

1.α重链病(Selingman 病) 本病发病年龄较轻,临床症状可归结为两种类型:肠型 和肺型,最常见的临床表现是表现为严重吸收不良综合征的肠型,起病呈渐进性,早期呈间歇性腹泻,以后表现为持续性腹泻,伴有腹痛,脂肪泻,晚期可出现消瘦,脱水,肠梗阻,肠穿孔,腹水,腹部包块等,发热少见,肝脾淋巴结大多无肿大,少见的是表现为反复呼吸道感染的肺型,可有胸腔积液和纵隔淋巴结肿大。

肠型(又称免疫增殖性小肠病,IPSID)常表现为进行性吸收不良综合征伴顽固性腹泻,消瘦,脱水及低钾和低钙血症,部分患者可有腹痛或智力迟钝,肠钡餐检查可见小肠黏膜增厚,粗糙,肠腔狭窄或扩张,多数患者病变局限在小肠黏膜固有层,个别累及直肠,胃,甚至播散到骨髓及后鼻腔,本病一般不侵犯肝,脾及周围淋巴结。

肺型少见,老年和儿童都有报道,主要症状为呼吸困难,但不伴咳嗽,咳痰及发热,肺部X线表现为点状阴影,酷似肺泡纤维化病变,纵隔淋巴结也可肿大,半数患者伴皮肤瘙痒,疾病早期为良性增生,后期可演变为网状细胞肉瘤或免疫母细胞肉瘤。

2.γ重链病(Frankin 病) γ重链病是最早发现的重链病,其临床特征是患者血,尿中均可检测到单克隆的γ重链,由于本病的临床和病理表现变异较大,有人将本病分为三大类:

①播散性淋巴增殖病变;

②局部性淋巴增殖病变;

③无明显淋巴增殖病变,本病临床表现为:

(1)淋巴结肿大:多见于颈部,腋窝,也可见于锁骨上,颌下及腹股沟部位,疾病进展期可有全身浅表淋巴结肿大,肿大的淋巴结质坚,无粘连,无压痛,少数患者可仅有深部淋巴结肿大,咽淋巴环淋巴结肿大可引起上腭,腭垂水肿,造成呼吸困难。

(3)其他症状:表现为发热,皮下结节的皮肤损害,1/3病例可伴有自身免疫性疾病,如SLE,类风湿性关节炎,溶血性贫血等,也有表现甲状腺,腮腺等部位的髓外浆细胞瘤。

并发症

感染肾功能衰竭病理性骨折是本病的主要合并症早期应积极治疗加以预防

1.γ重链病 本病约1/4的γ重链病患者并发自身免疫性疾病,以类风湿性关节炎为最常见其次为自身免疫性、溶血性、贫血、干燥综合征系统性红斑狼疮脉管炎特发性血小板减少性紫癜及重症肌无力等。

检查化验

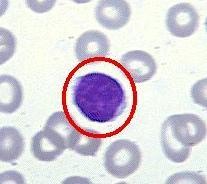

1.外周血 α重链病μ重链病常有轻至中度贫血γ重链病几乎,所有病例均有轻或中度贫血部分有重度贫血部分病例,可见白细胞减少和粒细胞减少分类,可见异型淋巴细胞浆细胞和嗜酸粒细胞增多,15%~25%病例可同时有血小板减少。

2.Coomb’s试验 少数病例可有Coomb’s试验阳性的自身免疫性溶血性贫血。

3.血清蛋白检查 α重链病的血清蛋白电泳在α2~β区之间,可见一异常增大较宽的区带免疫电泳显示异常蛋白与抗α重链抗血清反应,而不与抗轻链血清反应α重链病多数属α1亚型,由于本病不能合成轻链故尿本-周蛋白阴性γ重链病的血清蛋白电泳。最常见在β1或β2区出现异常带免疫电泳显示异常,蛋白可与特异的抗γ重链抗血清起反应,而与κ或λ轻链不起反应,γ重链蛋白可分为4个亚型:最常见的是γ1、其次γ3,较少见是γ4和γ2μ,重链病血清蛋白电泳在α2区或α~β之间,显示有单株峰免疫电泳,显示快速移动的双弧曲线且和抗μ链血清起反应,而与抗轻链血清不发生反应,多数病例尿中可检测到本一周蛋白,多为κ型δ重链病的血清蛋白电泳在β和γ之间,可见一小段窄带被认为是δ重链的四聚体αγμ重链病均,可有低蛋白血病和正常免疫球蛋白下降。

4.骨髓检查 γ重链病的骨髓象60%病例,可有浆细胞淋巴细胞或浆细胞样淋巴细胞增多,μ重链病骨髓检查以淋巴细胞增多为主,同时伴浆细胞增多且多数浆细胞内有空泡。

6.X线和内镜检查α重链病:X线钡餐检查可见十二指肠,空肠黏膜皱襞肥大和假息肉形成,可有管腔狭窄或充盈需缺损,液平面,腹部CT可显示腹膜后淋巴结肿大,纤维内镜伴活检对α重链病的诊断意义颇大,内镜下可见5种基本形态:浸润型,结节型,溃疡,马赛克型,单纯黏膜皱襞增厚型,以上5型可单独或联合出现,以浸润型最具特征性,病理活检可有3种表现:成熟的浆细胞和淋巴浆细胞浸润黏膜固有层,绒毛萎缩多变且不固定;不典型浆细胞或淋巴浆细胞和(或)不典型免疫母细胞样细胞至少深入到黏膜下;符合免疫母细胞淋巴瘤或者形成不连续的溃疡性肿瘤或者广泛地大片浸润,侵犯肠壁的全层。

7.染色体检查 α重链病常见染色体异常在14q32有基因重排,γ重链病染色体异常可表现为核型异常,非整倍体及复合染色体异常。

8.病理检查 γ重链病的淋巴结病理提示,38%表现为非霍奇金淋巴瘤的不同组织类型,36%有淋巴浆细胞增生,11%为浆细胞瘤。

(1)A期:表现为肠道黏膜固有层成熟浆细胞浸润,部分绒毛萎缩,肠系膜和腹膜后淋巴结可累及。

(2)B期:表现为非典型的浆细胞或非典型的免疫母细胞浸润至黏膜下层,绒毛结构消失。

(3)C期:表现为小肠和肠系膜淋巴结有明显的免疫细胞淋巴瘤,形成散在的溃疡型肿瘤,可穿破肠壁。

根据重链结构抗原性的不同分为IgA重链病(α重链病),重链病(γ重链病),IgM(μ重链病),IgD重链病(δ重链病)。

鉴别诊断

1.恶性淋巴瘤恶性淋巴瘤多数是多株峰免疫球蛋白升高淋巴结病理学检查可确诊。

2.多发性骨髓瘤 多发性骨髓瘤临床上有骨痛溶骨性损害肾功能损害,改变骨髓中主要是恶性浆细胞增殖血清中M蛋白,主要是IgGIgAIgD或轻链多见。

3.原发性巨球蛋白血症原发性巨球蛋白血症血清中单株IgM明显升高,骨髓与淋巴结中有异常的淋巴细胞浆细胞淋巴浆细胞样细胞增多,与浸润可以与重链病相鉴别。

4.免疫增生性小肠病(immunoproliferative small intestinal diseaseIPSID) 肠型α-HCD与IPSID的流行病学累及脏器临床表现,病理学检查和治疗手段均相似文献报道的IPSID的诊断,仅依赖小肠病理活检学检查不管血清中是否找到α-HCD蛋白,据报道约65%IPSID患者血清中存在α-HCD蛋白这部分病人实属α-HCD近年来,认为IPSID是一种黏膜相关淋巴瘤(MALT)的特殊形式。

5.慢性淋巴细胞白血病 主要需与γ-HCD和μ-HCD鉴别,因为贫血淋巴结和肝脾肿大均是它们较常见的临床表现,并且μ-HCD还可伴发于慢淋以下几点有助两者鉴别:

(1)慢淋病人以外周血和骨髓成熟淋巴细胞明显升高为特征,而HCD病人仅见淋巴细胞或浆细胞轻度增高。

(2)在淋巴结病理上慢淋淋巴结结构破坏代之为大量成熟淋巴细胞浸润,后者淋巴结结构存在多表现为慢性炎症改变。

(3)尽管部分慢淋病人血清中存在M蛋白但大多数为完整的单克隆免疫球蛋白,而HCD病人的M蛋白为单克隆游离不完整重链。

(4)对于血尿中未发现M蛋白的病人,有时淋巴结或骨髓病理免疫组化检查是鉴别它们的根本手段。

6.肠结核主要与肠型α-HCD鉴别在临床上慢性腹泻吸收不良、进行性消耗发热贫血和血沉增高在两者均多见,并且肠结核病人骨髓浆细胞,也可表现反应性增多血清尿和小肠液M蛋白鉴定是鉴别两者的关键纤维内镜检查及小肠活检,也是二者鉴别诊断的根本手段必要时骨髓浆细胞克隆性鉴定,也有助鉴别此外肠结核病人一般无蛋白尿血清多克隆免疫球蛋白浓度常增高,而肠型α-HCD病人蛋白尿常见血清多克隆免疫球蛋白浓度常减低。

治疗预后

(一)治疗

重链病无有效的治疗方法所有的患者均会发展成为慢性肾功能衰竭。

部分患者应用细胞毒药物(氧芬胂和泼尼松)治疗,可使蛋白尿消失和改善肾功能应用糖皮质激素和环磷酰胺治疗早期病例缓解率高肾功能不全,可发展至终末期肾功能衰竭,而需要透析或肾移植α-重链病:对于尚无淋巴瘤证据的患者应首先试用抗生素治疗如四环素2g/d,也可用氨苄西林(氨苄青霉素)或甲硝唑。若3个月内不见效或患者已有免疫增殖性小肠病或伴有淋巴瘤时,应采用化疗化疗方案与淋巴瘤相同即CHOP(环磷酰胺多柔比星(阿霉素)长春新碱泼尼松)或MOPP(氮芥长春新碱丙卡巴肼(甲基苄肼)泼尼松),化疗常可取得疗效但处于病程晚期(病理Ⅲ期),已有淋巴瘤的患者在化疗取得缓解后易复发对此类病人,可考虑强烈化疗及放射治疗后辅以自体骨髓移植治疗。

γ-重链病:对无症状的患者可随诊观察对出现症状的患者,可用环磷酰胺长春新碱泼尼松联合化疗或给予氧芬胂(马法兰)和泼尼松治疗常,可获得疗效当咽部Waldey环受侵犯时,可加用局部放射治疗。

α重链病:可予静注水化疗法;抗生素治疗;难治性或进行性患者,可予化学治疗(环磷酰胺长春新碱泼尼松等)。

μ-重链病:目前无特别而有效的方法,可采用COP或COP加柔红霉素或加卡莫司汀。

(二)预后

α-重链病:处于病程早期(病理Ⅰ期)并可用抗生素治疗取得缓解的病例预后良好,有此类患者已存活15年以上的报道处于病程中晚期的病例常发展为淋巴瘤预后较差。

γ-重链病:不同病人的预后差别很大短则数月长则20余年疾病进展,并发感染可引起死亡少数患者发展为浆细胞白血病而死亡。

μ-重链病:预后差中位生存期24个月。

预防保健

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 搭手

下一篇 自身免疫性溶血性贫血