遗传性蛋白C缺陷症

概述

遗传性蛋白C缺陷症(hereditary protein C deficiency HPCD)为常染色体显性遗传性易栓症,分纯合子型和杂合子型。根据蛋白C(PC)抗凝活性与抗原含量的关系 分为两型:Ⅰ型为PC抗凝活性和抗原含量均下降;Ⅱ型为抗凝活性下降但抗原含量正常 半数以上的PC缺陷症可不发生血栓。临床表现以静脉血栓形成为主要表现。

遗传性蛋白C缺陷症(hereditary protein C deficiency HPCD)为常染色体显性遗传性易栓症,分纯合子型和杂合子型。根据蛋白C(PC)抗凝活性与抗原含量的关系 分为两型:Ⅰ型为PC抗凝活性和抗原含量均下降;Ⅱ型为抗凝活性下降但抗原含量正常 半数以上的PC缺陷症可不发生血栓。临床表现以静脉血栓形成为主要表现。

流行病学

据国外有关资料报道 在正常人群中PC缺陷症的发病率最高可达1/200~1/500 以杂合子型居多 纯合子型少见。大多在15岁以后发病,40岁前发病者占50%,其中2/3为自发,1/3有妊娠、创伤、制动 感染等诱发因素。

病因

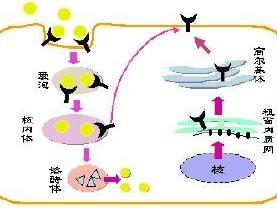

常染色体显性遗传 蛋白C抗凝血活性和抗原含量下降。

发病机制

临床表现

并发症

诊断鉴别

诊断标准

1.诊断方法: 确诊需依靠实验室检查,主要通过检测PC活性与含量,活性测定目前常用APTT法和发色底物法,含量测定常用免疫火箭电泳法等。

2.诊断标准和依据: 国内外文献中尚无统一的标准,张之南等主编的《血液病诊断及疗效标准》一书中拟订的标准如下。

(2)常染色体显性或隐性遗传。

(4)血浆PC含量降低或正常。

(5)血浆PC活性降低。

(6)分型见表1。

3.诊断评析 与其他遗传性抗凝蛋白缺陷症相似,大多遗传性PC缺陷者并不出现血栓,故病史和家族史的诊断意义相对较小,诊断主要需通过实验室检查,因此,实验方法必须可靠,不主张每家医院均建立起完整的实验方法,应参照国外的成功经验,建立区域性检测中心,由1家或几家有经验的实验室承担本地区的检测任务,此外,每个实验室均应建立自己的正常值,不宜照搬文献发表的正常参考值,血浆PC活性或含量一般应至少测定2次,以除外检测误差和一过性PC缺乏,另外,PC属于维生素K依赖性蛋白,因此,口服华法林可影响测定结果。

鉴别诊断

主要是排除各种获得性PC缺陷症,一些药物,如华法林,门冬酰胺酶,顺铂等可致PC水平降低,肝脏疾病时可因合成减少导致PC的缺乏,重症感染,DIC,长期血透的患者也可出现PC水平下降。

相关检查

治疗

1.华法林 3~5mg/d 口服 同时加用全量肝素,华法林剂量达到有效口服抗凝量时停用肝素

2.蛋白C浓缩剂 100U/kg,每48小时1次输注或新鲜冷冻血浆(FFP)10ml/kg,使血浆蛋白C水平达到20%~30%正常值后每6~8小时输1次,直到症状控制

预后

预防

护理

饮食保健

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。