遗传性凝血因子Ⅺ缺乏

病因

发病原因

遗传性凝血因子Ⅺ缺乏多由凝血因子生物减少,其凝血缺陷的病因是分子结构异常,基因突变所致。

发病机制

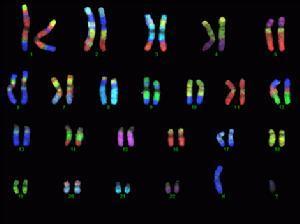

FⅦ是依赖维生素K的凝血因子,是外源性凝血途径的重要组成部分。编码FⅦ蛋白的基因位于13号染色体长臂(13q34),长度为12.8kb,紧靠凝血因子Ⅹ基因上游2.8kb处,由9个外显子(1a、1b、2~8)和8个内含子组成。前导(prepro-leader)序列由外显。

症状

凝血因子Ⅶ缺乏为常染色体隐性遗传病,杂合子一般无出血表现,纯合子或双重杂合子可有威胁生命的大出血。最常见的出血症状为鼻出血、皮肤淤斑,创伤后出血难止,关节出血,月经过多,血尿、消化道出血、牙龈出血和腹膜后血肿等。难以控制的经血过多及致命的颅内出血等虽然不如血友病甲和血友病乙中发生率高,但有时也可能发生。

因子Ⅶ缺乏患者临床表现的轻重有很大的差异性,并且出血的严重程度并不总跟FⅦ水平相对应。

因子Ⅶ缺乏患者临床表现的轻重有很大的差异性,并且出血的严重程度并不总跟FⅦ水平相对应。

检查和治疗

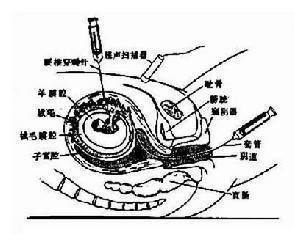

遗传性凝血因子Ⅶ缺乏的特征性表现是凝血酶原时间(PT)延长而活化部分凝血活酶时间(APTT)正常。在凝血因子筛选试验中,凝血因子Ⅶ缺乏是惟一有这种表现的凝血因子。罕见患者表现APTT延长,原因可能与凝血FⅦ变异有关。对遗传性凝血因子Ⅶ缺乏的诊断需要对FⅦ进行特异检查。轻(中)度因子Ⅶ缺乏患者体外测定FⅦ:C水平在1%~52%,但是,单用血浆中FⅦ:C或FⅦ:Ag水平区分重度和轻(中)度因子Ⅶ缺乏并不可靠。所以,必须对其基因型进行检测。

(一)治疗:在凝血因子Ⅶ缺乏的治疗中可以应用含FⅦ的血浆或凝血酶原复合物(PCC)。基因工程的重组FⅦ也可以作为治疗的选择。这些治疗措施主要应用在处理外科和产后出血。虽然FⅦ的半衰期只有4~6h,但是,每隔8~12h治疗1次已经能够满足止血的需要。即使在FⅦ只有正常水平的约10%时,仍可以施行手术。维生素K治疗对遗传性凝血因子Ⅶ缺乏没有效果。

鉴别

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

遗传性凝

遗传性凝