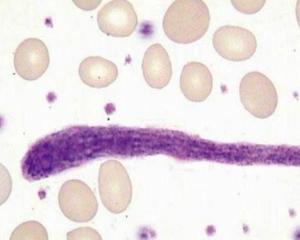

血小板促凝活性异常

症状

并发症

检查

1.血清凝血酶原时间:血清凝血酶原时间延长,是最恒定的异常,它反映全血凝固时凝血酶原消耗降低,是本病的筛选试验,凝血酶原酶活性降低,PF3有效性降低。

2.用高岭土等诱导或在冰冻或融化后测定PF3的有效性,结果均降低,反映活化血小板加速凝血过程能力减弱,现认为PF3的测定能反映血小板磷脂的分布,活化的因子Ⅴ与血小板的磷脂特异地结合后进一步与因子Ⅹa结合的过程,因此,这三者的缺陷均能引起所测定的PF3活性降低,故在判断PF3有效性的测定结果时,需注意多方面的因素。

诊断鉴别

本病诊断主要依赖于实验室检查,出血时间正常,凝血酶原时间延长,凝血酶原活性降低,PF3有效性降低即可诊断。

由于本病出血时间正常,血清凝血酶原时间延长,且临床缺乏典型的皮肤黏膜出血表现,因此,可与其他血小板功能缺陷性疾病鉴别,最近,有人报道4例遗传性出血性疾病患者,其血小板促凝活性异常,血小板微泡(microvesicle)生成缺陷和出血时间略延长,其他各项指标均正常,与Scott综合征的不同之处在于凝血酶原酶活性正常,PF3有效性正常。

治疗

护理

1.保持良好情绪,注意作息规律。

2.避免吃生冷凉菜,不吃剩饭菜,水果不可多吃,不要吃过硬的食物,以免划伤食管引起消化道的损伤出血。

3.要避免用力,大便保持通畅,如果大便干结,要用点开塞润肠药物等。

预防

注意平时的生活,及时发现及时治疗。

饮食保健

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。