血小板增多症

病因

见于感染、手术后、恶性肿瘤、脾切除术后、急性失血或铁缺乏、创伤、非感染性炎症等,这些病因导致促血小板生长因子(如血小板生成素、白细胞介素-6)释放增加,导致血小板增多。

见于骨髓增殖性疾病,如真性红细胞增多症及骨髓纤维化早期、慢性粒细胞白血病等。

发病机制可能与促血小板生成素和促血小板生成素受体改变和下游通路激活有关。50%原发性血小板增多症患者有JAK2V617F基因突变,3%~5%患者有MPL基因突变,15%~25%患者有CALR基因突变。

临床表现

反应性血小板增多和自发性血小板增多患者有原发病表现。原发性血小板增多症患者起病隐匿,有疲乏、乏力等非特异性症状,偶因血常规检查或发现脾肿大而确诊。患者血栓发生率增高,包括动脉血栓和静脉血栓引起相关症状。还有患者因微血管血栓出现头痛、视觉症状、红斑肢痛等。少部分患者有出血症状,包括胃肠道出血、鼻出血、牙龈出血、血尿等。50%~80%患者有脾大,多为中度,巨脾少见。

检查

1.血常规

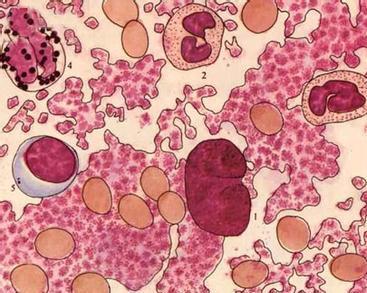

血小板计数≥450×109/L ,多在(600~3000)×109/L,涂片可见血小板聚集成堆,偶见巨大、畸形或小型的血小板。白细胞可增多,(10~30)×109/L,分类以中性分叶核粒细胞为主。

有核细胞增生活跃或明显活跃,巨核细胞增生尤为明显,以大的成熟巨核细胞增多为特征,有大量血小板聚集。

血小板功能多有异常,聚集试验中血小板对胶原、ADP及花生四烯酸诱导的聚集反应下降。出血时间可延长,凝血酶原消耗时间缩短,血块退缩不良。

4.基因突变检测

50%患者可发现JAK2V617F基因突变,3%~5%患者有MPL基因突变,15%~25%患者有CALR基因突变。

诊断

原发性血小板增多症诊断标准[2016年世界卫生组织(WHO)标准]:符合4条主要标准或前3条主要标准和次要标准。

2.骨髓检查主要为巨核系增生,且成熟的多分叶大巨核细胞数量的增加为主,无明显粒系增生或左移或红系增生以及网状纤维罕见微小增加;

3.不符合WHO诊断标准的慢性粒细胞白血病、真性红细胞增多症、原发性骨髓纤维化、骨髓增生异常综合征或其他髓系肿瘤;

4.伴有JAK2 V617F基因突变或MPL、CALR基因突变。

次要标准

治疗

目前缺乏对该疾病的特异性治疗方法,治疗目的是减少血小板数量,预后血栓和出血的发生,减少疾病进展。治疗方案根据ET患者发生血栓并发症的危险度分级。

预后

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。