老年人慢性淋巴细胞白血病

概述

慢性淋巴细胞白血病(chronic lymphoblastic leukaemia;cll)是由于单克隆性小淋巴细胞扩增、积蓄浸润骨髓、血液、淋巴结和其他器官,最终导致正常造血功能衰竭的恶性疾病。这类细胞形态上类似成熟淋巴细胞,然而是一种免疫学不成熟的、功能不全的细胞。cll绝大多数为b细胞性,t细胞性者较少。

慢性淋巴细胞白血病(chronic lymphoblastic leukaemia;cll)是由于单克隆性小淋巴细胞扩增、积蓄浸润骨髓、血液、淋巴结和其他器官,最终导致正常造血功能衰竭的恶性疾病。这类细胞形态上类似成熟淋巴细胞,然而是一种免疫学不成熟的、功能不全的细胞。cll绝大多数为b细胞性,t细胞性者较少。

随着分子生物学、细胞遗传学的进展,对慢淋的遗传学变异有了新的突破,并发现这种遗传学变异与临床症状、预后密切相关。例如在慢淋晚期或进展期,常出现12号染色体三体性(+12),尤其是癌基因p53异常。它和年龄、性别、治疗药物无关。在预后方面:复杂的染色体变异和不良预后明显相关,其恶性度高,易耐药,而染色体正常或单一染色体异常的预后较好。

流行病学

病因

研究发现,长期接触低频电磁场可能和慢淋发病有关。欧美慢淋的发病远比亚洲国家多见,慢淋患者的直系亲属中患慢淋的危险性比一般人群高3倍,男性比女性易患,说明遗传因素在慢淋的发病中占一定地位。

发病机制

CLL是一种获得性疾病。由b-cll的免疫表型证明,绝大多数起源于b细胞克隆性恶性转化。b-cll细胞膜表达接近成熟阶段的抗原,如cd19,cd20,cd21,cd23,cd24、hla-dr及一种轻链(κ或λ),但缺乏正常成熟b细胞的cd22标志。b-cll在体外经咐卟醇诱导后可分化为毛细胞和浆细胞并有ig分泌,说明cll分化受阻于未成熟阶段。细胞增殖动力学研究表明大多数cll细胞处于go期,决定了cll病情演变缓慢。近年来研究又证明cll细胞程序性死亡受阻抑,致使cll细胞在血/骨髓中蓄积,不被及时清除,在血中寿命长于正常b细胞。这些研究均证明cll不属于增殖性疾病,而是分化阻断所致,这种阻断是可逆的。

cll时往往cd5+细胞明显增加,cd5+b细胞在自身免疫性疾病中起重要作用,亦是cll伴发自身免疫性溶血性贫血或血小板减少的原因。

cll细胞分泌ig减少,致使病人易发生低γ球蛋白血症,随同t辅助细胞减少,抑制细胞增加以及nk细胞减少是构成cll患者易发生反复感染的原因。

b-cll病人的t细胞中不能检出与b细胞相同的染色体核型异常,因此,目前认为cll的t细胞不属于恶性克隆。但2%~3%cll为t-cll,可能是起源于nk细胞,其免疫表型为cd3+、cd8+、cd4+。临床表现与b-cll相似,但易发生皮肤浸润。

临床表现

患者多为老年,平均发病年龄多为60~70岁。起病十分缓慢,往往无自觉症状,约25%的患者因其他疾病到医院就诊才确诊。早期症状可能有乏力疲倦,后期出现食欲减退、消瘦、低热、盗汗及贫血等症状。淋巴结肿大常首先引起患者注意,以颈部、腋部、腹股沟等处淋巴结肿大为主。肿大的淋巴结无压痛,较坚实,可移动。偶因肿大的淋巴结压迫胆道或输尿管而出现阻塞症状。50%~70%患者有轻至中度脾大。晚期患者可出现贫血、血小板减少、皮肤黏膜紫癜。t细胞慢淋白血病可出现皮肤增厚、结节以至全身红皮病等。由于免疫功能减退,常易感染。约8%患者可并发自身免疫性溶血性贫血。

诊断分期:

rai分期系统:

0期:绝对性高淋巴白细胞血病(>1.5万/µl),无淋巴结肿大、肝脾肿大、贫血或血小板减少。

ⅰ期:淋巴细胞绝对值高,伴淋巴结肿大,不伴肝脾肿大、贫血、血小板减少。

ⅱ期:淋巴细胞绝对值高伴肝大或脾大,伴或不伴淋巴结肿大,不伴贫血、血小板减少。

ⅲ期:淋巴细胞绝对值高及贫血(hb<11g/dl),伴或不伴淋巴结肿大、肝大、脾大。

ⅳ期:淋巴细胞绝对值高及血小板减小(<10万/µl),伴或不伴淋巴结肿大、肝大、脾大或贫血。

binet分期:

临床a期:无贫血或血小板减少,少于3个淋巴结区肿大(rai分期,0,ⅰ,ⅱ)。

临床b期:无贫血或血小板减少,伴3个或以上的淋巴结区肿大(rai分期ⅰ,ⅱ)。

并发症

相关检查

实验室检查

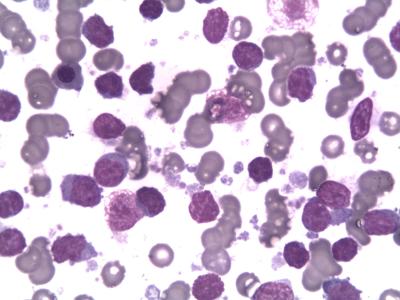

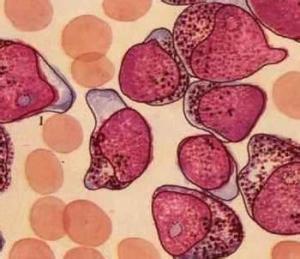

1.血象 外周血白细胞数增高,形态成熟的淋巴细胞绝对值>1.5×109/l(1500/mm3),持续4周以上,亦可有少数不典型的或不成熟淋巴细胞,轻症者不伴贫血或血小板减少。破碎细胞易见。中性粒细胞比值降低。随病情发展,血小板减少,贫血逐渐加重。如有自身免疫性溶血性贫血,8%~35%病人抗人球蛋白试验(coombs)呈阳性。

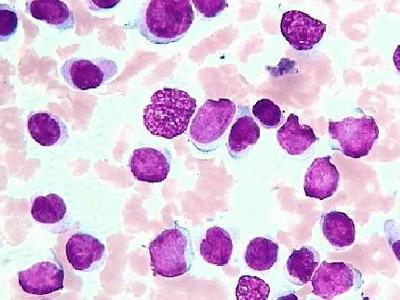

2.骨髓 显示有核细胞增生活跃,淋巴细胞≥40%,以成熟淋巴细胞为主。骨髓活检提示有不同程度的淋巴细胞浸润,有4种不同的组织学特点,并与疾病预后相关:①结节型(15%);②间质型(30%);③结节与间质浸润混合型(30%);④弥漫性浸润(35%)。一般在疾病早期,常见1~3型,疾病晚期多见4型。

3.骨髓细胞免疫分型 95%以上cll起源于b细胞克隆,所以成熟b细胞标志如cd19.cd20、cd21.cd23.cd24.hla-dr等均异常增高或一种轻链(κ或λ)阳性。约50%病人cd25+,但cd10为阴性。t-cll则表现为成熟t细胞标志异常。不论b或t-cll,cd5+百分率均高。

4.免疫功能 全t细胞及nk细胞数下降,t辅助细胞与t抑制细胞(cd4∶cd8)比例倒置。cd5+b细胞明显增加是导致自身免疫性溶血或血小板减少或纯红再障的重要原因。

5.染色体 约50%患者有染色体异常。b细胞慢淋白血病以+12.14q+、11q、13q等常见,t细胞慢淋以inv(14)等常见。

6.20%~60%病人发生低丙种球蛋白血症,包括igg、iga和(或)igm型。可发生于病程的任何阶段,轻重不一。

其他辅助检查

诊断

凡不明原因持续性外周血淋巴细胞绝对值>1.5×109/l,形态成熟的淋巴细胞占绝大多数,不论有无浅表淋巴结肿大或肝、脾肿大均应做骨髓穿刺或活检以肯定诊断。骨髓示增生活跃,成熟淋巴细胞≥40%是诊断界限。免疫标志属b系为主,少见的是t系标志。诊断确定后应用b超或ct等特殊检查寻找是否有胸、腹部肿大的淋巴结,进一步明确疾病侵及范围,结合贫血及血小板减少程度以确定病期。

鉴别诊断

1.与良性淋巴细胞异常性疾病鉴别

(1)慢性感染恢复期特别是结核病:应有明确的原发病,多见于青少年。

(2)传染性单核细胞增多症:多发生于青少年,细胞形态特殊、血清igm常升高、嗜异抗体凝集试验阳性、eb病毒阳性。

(3)waldenströ;m’s巨球蛋白血症:血淋巴细胞数增高,细胞呈浆细胞样,往往有较丰富的嗜碱性胞质,胞膜与胞质有大量的igm。血液黏稠度明显增高,可有淋巴结肿大,肝、脾肿大。

2.与恶性淋巴细胞疾病鉴别

(1)幼淋细胞白血病(pll):多发生于老年,外周血细胞数明显增高以幼稚淋巴细胞为主,脾肿大突出,骨髓,血免疫表型以cd19.cd20、cd22.fmc7阳性,cd10也可阳性,cd25与cd38为阴性。

(2)成人t细胞白血病:中年发病多,白细胞数正常或偏高,几乎全部病人有明显的淋巴结肿大,半数脾肿大及皮肤浸润,易发生高血钙症及溶骨现象。血清htlv-i阳性是其特征。

(3)皮肤型t细胞淋巴瘤(sezary综合征):中年发病率高,白细胞数正常或偏高,皮肤浸润为突出表现,易有浅表淋巴结肿大,但脾大不多见。免疫表型以成熟t细胞为主。

治疗

1.治疗时机的选择 凡有下列情况者应接受化疗:①体重下降,无明显感染的发热、盗汗、虚弱等消耗性症状。②进行性贫血或血小板减少。③淋巴结或脾脏进行性肿大,或伴脾功能亢进症。④血淋巴细胞倍增时间缩短(血淋巴细胞数较初诊时增加1倍时间<12个月)。⑤低γ球蛋白血症加重或感染率增加,血液黏稠度增加。

2.药物治疗及方案 烷化剂是目前的一线治疗。苯丁酸氮芥或环磷酰胺为常用药物,或可加用泼尼松(强的松)。苯丁酸氮芥(瘤可宁)剂量为0.1~0.2mg/(kg·d),持续3~6周或至血象正常,调整剂量后维持治疗6~12个月。也可采用大剂量冲击疗法,初始剂量为0.4mg/kg,每周1次,以后以0.1mg/kg量渐增至最大耐受量。也有用0.7mg/kg分4天给,每3~4周1次。似乎大剂量的毒副作用并不加重,亦不能明显提高疗效。有的学者认为苯丁酸氮芥(瘤可宁)6mg/d加泼尼松(强的松)30mg/d连续6周,2年存活率长于单用苯丁酸氮芥(瘤可宁),中位生存期相差不明显。单用环磷酰胺日剂量1~2mg/kg亦为有效,惟长期应用易致骨髓抑制。有的学者主张用联合化疗。常用方案是第1~5天口服环磷酰胺300mg/(m2·d)及泼尼松(强的松)40mg/(m2·d),长春新碱1mg/m2静注于第1天,或加柔红霉素25mg/m2静注。或采用治疗淋巴瘤的常规chop方案,但其有效率与存活率并不优于苯丁酸氮芥(瘤可宁)。

3.新型抗cll的药物 近年来有3种新药物对cll显示了较满意的疗效。其一是阿糖腺苷的衍生物——氟化阿糖胞苷一磷酸(氟达拉滨),日用量为25~30mg/m2静注连续5天,1次/4周,有效率为57%~85%,对初治者效果好,对t-cll。疗效较差。加用泼尼松(强的松)并不能明显提高疗效。副作用有胃肠道反应、感染、骨髓抑制、周围神经炎、肌无力、听力减退等。2-氯化脱氧腺苷(cladribine;2-cda)用量为0.1mg/(kg·d)静脉滴注,连续用药7天,每月1次,约对53%病人有效。喷司他丁 (deoxycoformycin;dcf)是一种腺苷脱氨酶抑制剂,用量为10mg/(m2·d),连续5天,或4mg/m2,1次/隔周。对t-cll及其他t细胞性淋巴细胞瘤疗效较好。副作用有恶心、呕吐、皮肤潮红、角膜炎等,大剂量易发生中枢神经系统毒性反应。

4.放射治疗 仅用于淋巴结肿大发生压迫症状或化疗后淋巴结、脾、扁桃体缩小不满意者。

5.并发症治疗 对有明显自身免疫性溶血性贫血或血小板减少者可先用皮质激素治疗,大剂量用法为泼尼松(强的松)60~100mg/m2,每月用5~7天。若有持续性溶血者可用低剂量维持,5~15mg/d或2次/周。泼尼松(强的松)无效者可考虑脾切除。

感染频率与严重程度往往与血γ球蛋白水平呈负相关。大剂量免疫球蛋白(400mg/kg,1次/3周)静脉输注,持续1年,约可使半数病人减少感染发生率。

6.生物治疗 生物治疗是近年来的新手段。干扰素α对低危初治者有效率约50%,用量为300万u/m2,3次/周,其他如抗cd5单抗,抗独特型免疫球蛋白等均在试验阶段。

7.骨髓移植 曾有报道对17例b-cll行异基因骨髓移植,15例获完全缓解,其中9例无病生存26个月。由于cll多发生于老年,适用bmt者不多。对伴发脾功能亢进者可用局部放疗,无效者可考虑脾切除术。

8.择优方案 早期应用烷化剂治疗并不能延长生存期,因此大多数学者认为对rai 0期或binet a期病程进展缓慢者,可暂不用化疗药物,但需定期随访。对需要接受化疗的患者采用:苯丁酸氮芥(瘤可宁)+糖皮质激素,同时配合干扰素治疗更佳。有条件者可酌情选择异基因骨髓移植。

9.疗效评价标准

(1)完全缓解(cr):无症状,无肿大淋巴结,肝、脾肿大消失,血象正常,血淋巴细胞绝对值<0.4×109/l,骨髓中淋巴细胞<30%。

(2)部分缓解(pr):淋巴结及肝、脾缩小>50%,血象恢复>50%,但未达到cr标准,临床分级进步。无效:疗效低于pr。

预后

不少病人多年持续无症状。总体中位生存期4~6年,存活长达10~35年的亦有报道。死因中约有54%与本病有关,其中感染占半数,1/3病人死于心血管病。cll易继发其他实体瘤,如皮肤瘤、黑色素瘤、肠癌、肺癌等,原因不明。影响预后的重要因素包括疾病的分期、病情的稳定性、淋巴细胞倍增时间、骨髓浸润程度、染色体核型性质等。总之早期、肿瘤负荷小、病情进展缓慢者预后较好;血淋巴细胞倍增时间>12个月者优于<12个月者;12号染色体三体及复杂核型异常者预后差于正常核型或13q者。血清尿酸、碱性磷酸酶或乳酸脱氢酶增高反映肿瘤负荷量大,这些非特异生化指标异常与骨髓浸润严重均为不良预后因素。

预防

1.危险因素 放射及化学物质如苯及烷化剂等似与cll的发病无直接关系。虽有个别报道从cll病人血中分离出htlv-i病毒,但病毒致病尚缺乏充足证据。有家族史的直系亲属发病率2~4倍于其他人群。目前,虽然cll的病因尚不明确,但越来越多的资料表明cll的发病是一个多步骤过程,与cll的细胞遗传学及基因调控异常、细胞生长的微环境中细胞因子等多方面作用有关。

2.三级预防

一级预防:①多食新鲜水果、蔬菜,合理膳食,适当体育锻炼,增强机体抵抗力。②提倡环境保护、减少自然资源(如水、大气、土壤等)的污染。③孕妇在受孕过程中应避免电离辐射及不必要的药物摄入。

二级预防:对人群进行筛查,中老年人应定期体检,以期发现无症状的白血病患者。对可疑病例给予必要的进一步检查,如血常规、白细胞分类、b超、淋巴结穿刺涂片等。做到早期发现、早期诊断、早期治疗。

三级预防:对已确诊为慢性淋巴细胞白血病的患者根据临床分期、机体状况、有无并发症等给予适当的相应治疗。控制病情,提高病人生活质量并延长生存期。

注意事项

危险因素 放射及化学物质如苯及烷化剂等似与CLL的发病无直接关系。虽有个别报道从CLL病人血中分离出HTLV-I病毒,但病毒致病尚缺乏充足证据。有家族史的直系亲属发病率2~4倍于其他人群。目前,虽然CLL的病因尚不明确,但越来越多的资料表明CLL的发病是一个多步骤过程,与CLL的细胞遗传学及基因调控异常、细胞生长的微环境中细胞因子等多方面作用有关。

危险因素 放射及化学物质如苯及烷化剂等似与CLL的发病无直接关系。虽有个别报道从CLL病人血中分离出HTLV-I病毒,但病毒致病尚缺乏充足证据。有家族史的直系亲属发病率2~4倍于其他人群。目前,虽然CLL的病因尚不明确,但越来越多的资料表明CLL的发病是一个多步骤过程,与CLL的细胞遗传学及基因调控异常、细胞生长的微环境中细胞因子等多方面作用有关。

1、白血病患者要保持一个豁达乐观、自信的心态,遇事不急不躁,不气不恼。

2、白血病患者限制到公共场所活动,因公共场所是呼吸道传染病最易传播的地方。

3、防止过度紧张和劳累:过度紧张和劳累可导致机体的代谢功能紊乱,疲倦和抗病免疫力下降则是这种紊乱的结果,故劳逸结合,合理安排工作与休息非常重要。

5、加强个人防护:根据气温变化及时添加衣服,感冒流行季节外出带口罩等。气温较低时,洗头后头发要用暖风机吹干。

6、保护性隔离:当病人的中性粒细胞数<0.5×109/L时,机体防御微生物侵袭的能力非常低下,应对患者进行保护性隔离。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

慢性

慢性