丙酮酸激酶缺乏症

疾病常识

疾病介绍

基本知识

医保疾病: 是

患病比例:0.0005%--0.001%

患病比例:0.0005%--0.001%

易感人群: 无特定的人群

传染方式:无传染性

并发症:胆石症

治疗常识

治疗方式:药物治疗 支持性治疗 手术治疗

治疗周期:1--6个月

治愈率:75%

治疗费用:根据不同医院,收费标准不一致,市三甲医院约(5000——10000元)

温馨提示

病因机制

(一)发病原因

1.生化变异型 PK是一分子量为60kD由完全相同或基本相同的亚单位组成的四聚体,在哺乳动物组织中有4种异构酶:L,R,M1和M2,R型异构酶(R-PK)只存在于成熟的红细胞,R-PK用聚丙烯酰胺凝胶电泳后分成两种成分,Rl-PK为一同源四聚体(L2L2),R1-PK主要存在于原始红细胞和网织红细胞,而R2-PK则主要存在于成熟红细胞,L-型PK存在肝脏,与R-PK非常相似但不完全相同,M1型存在于肌肉,心脏和脑,M2-PK存在于白细胞和血小板,幼稚细胞中也有M2-PK,在PK缺乏症的某些患者的红细胞已发现有M2-PK的存在,PK突变型的异质性可以解释PK缺乏表型的大范围变异性,“古典”的PK缺乏,除酶活性减低外其余酶的特性均无异常,起先认为仅只是结构正常的酶产生过少而已,但进一步研究证明存在有仅影响催化活性的酶分子结构改变,显然,大部分PK突变都伴有结构异常蛋白,而这些蛋白在电泳速度,残留活性,底物亲和度,动力学特征,热稳定度,核苷酸特异性,ATP抑制,变构激活或最适pH方面均不同。

2.遗传方式 PK缺乏症为常染色体隐性遗传,但偶有呈常染色体显性遗传家系的报道,一般来说,只有纯合子或复合杂合子才会出现溶血性疾患,杂合子患者尽管红细胞中有葡萄糖中间产物改变,但无贫血表现,PK缺乏症杂合子的检出率为0.24%~2.20%,大部分PK缺乏症患者为复合杂合子,真正的纯合子很少。

3.分子生物学 M2型PK基因定位于15q22 -qter,L型和R型PK基因定位于1q21,L和R型为异构调节,由用两个组织特异性启动子的同一个基因所转录编码的L型和R型仅只在前2个外显子有差异;M1和M2也是由同一基因所编码,由于剪接的不同而产生两种分别翻译成这种PK的mRNA,最近,Kanno等克隆了人的R型PK基因的cDNA,由2060bp组成,编码1个574个氨基酸组成的蛋白,PK缺乏症是由于PK基因点突变,迄今已发现130余种不同的突变,主要为错义突变,小部分患者表现为缺失或插入。

(二)发病机制

PK缺乏患者的确切溶血机制现尚不清楚,PK缺乏时,ATP生成减少,ATP缺乏是PK缺乏症导致溶血的主要因素,因为ATP缺乏时,引起红细胞内K 和水的丢失,红细胞皱缩成棘细胞,该细胞变形性降低而在脾中阻留,被破坏,导致镕血性贫血的发生,PK缺乏红细胞二磷酸腺苷(ADP)和氧化型辅酶Ⅰ(NAD )合成受损,ADP和NAD 会加剧由于PK缺乏导致的葡萄糖代谢量的减低,由此而加重PK,缺乏患者的溶血,此外PK缺乏症红细胞中2,3-二磷酸甘油酸(2,3-DPG)积聚,而2,3-DPG是己糖激酶的抑制物,这样亦加剧PK缺乏引起的葡萄糖代谢量的减低,ATP生成量进一步减少使PK缺乏症患者的溶血加重。

预防方法

做好遗传咨询,检查致病基因携带者,并就生育问题给予医学指导。

并发病症

胆石症

1.胆石症为较常见的并发症。

2.较少见的并发症有胆红素脑病,慢性腿部溃疡,继发于胆道疾病的急性胰腺炎,脾脓肿,髓外造血组织的脊髓压迫和游走性静脉炎等。

诊断方法

常见症状

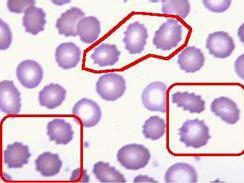

主要是慢性溶血及其合并症的表现,病情轻重不一,可以是严重的新生儿黄疸,少数患者直到成年或年老才发现贫血,还有的因骨髓功能完全代偿,平时可能没有明显的贫血和其他表现,但查体时常有黄疸和脾大,一般贫血或黄疸首次发生于婴儿或儿童时期,不像G-6-PD缺乏的患者,PK缺乏症婴儿出现黄疸时总是伴有贫血且常有脾大,贫血程度通常比遗传性球形红细胞增多症患者更严重,常常需要输血。

诊断依赖于红细胞PK的活性测定在考虑PK缺乏症的诊断时要注意:

①筛选PK活性的荧光斑点试验的标准化;

②除外继发性PK缺乏的可能,以下为PK缺乏的诊断标准。

检查项目

1.外周血 血红蛋白一般在50~60g/L以上,网织红细胞计数大多在2.5%~15.0%,切脾后可高达40%~70%,外周血中可以见到棘形红细胞和有核红细胞,自身溶血试验为非特异性的,现在不再用此试验作为对红细胞酶病的实验诊断手段,红细胞中糖酵解途径的某些中间产物有特征性改变,如2,3-DPG呈现2倍以上的升高,ATP减少,3-PG增高等。

2.PK底物活性测定 方法有荧光斑点法,PK活性筛选试验和国际血液学标准化委员会推荐的Blume法PK活性定量测定,PK荧光点试验的原理是还原产生还原型辅酶Ⅰ(NADH)在紫外光下可以发出荧光,进行试验时,磷酸烯醇式丙酮酸,NADH和乳酸脱氢酶(LDH)同加在滤纸上的被检血液混合孵育后检测其荧光强度,如果血样PK缺乏,NADH就不被利用,丙酮酸就不会产生,荧光持续45~60min,正常血样,15min后荧光消失,输血后可导致假阳性,在应用PK荧光斑点试验时,首先应使该试验标准化,即用定量法校正筛选法的结果,这样的结果才比较可靠,PK活性定量测定是通过标准温度,pH和底物浓度下用分光光度计定量测定NADH转化成NAD的量来确定,在进行红细胞PK活性测定时,一定要尽可能地清除白细胞,因为白细胞中含有M1和M2型PK酶,白细胞中PK活性为正常红细胞的300倍,若检测样品中存在有白细胞则会导致假阳性,因此一般要求白细胞含量<1.5×109/L。

3.PK底物活性,甲糖-1,6-二磷酸激活及热稳定试验 大部分有贫血表现的纯合子或复合杂合子其酶的活性水平为正常值的5%~40%,而临床正常的杂合子其酶活性约为正常的50%,对不明原因的非球形红细胞溶血性贫血病例,如果测出PK活性正常时,应进一步检查PK底物活性,甲糖-1,6-二磷酸激活及热稳定试验,则有可能发现异常。

诊断鉴别

诊断标准

1.PK活性测定的正常参考值

(1)荧光斑点法PK活性筛选试验:

①PK活性正常:荧光在25min内消失。

②PK活性中间缺乏值(杂合体值):荧光在25~60min消失。

③PK活性严重缺乏值(纯合体值):荧光在25min不消失。

(2)PK活性定量测定[国际血液学标准化委员会(ICSH)]推荐的Blume法:

①正常值:(15.0±1.99)U/gHb(37℃)。

②低底物浓度(PEP)正常值:正常活性的14.9%±3.71%(37℃)。

③低PEP+PDP刺激后的正常值:正常活性的43.5%±2.46%(37℃)。

④纯合子值为正常活性的25%以下,杂合子值为正常活性的25%~50%。

(3)中间代谢产物正常值(37℃):

①ATP:(4.23±0.29)μmol/gHb,PK缺乏时较正常降低2个标准差以上。

②2,3-二磷酸甘油酸(2,3-DPG):(12.27±1.87)μmol/gHb,PK缺陷时较正常增加2倍以上。

③磷酸烯醇式丙酮酸(PEP):(12.2±2.2) μmol/LRBC,PK缺陷时较正常增加2个标准差以上。

④2-磷酸甘油酸(2-PG):(7.3±2.5) μmol/LRBC,PK缺陷时较正常增加2个标准差。

2.红细胞PK缺陷的实验诊断标准

(1)PK荧光斑点试验属严重缺乏值范围。

(2)PK荧光斑点试验属中间缺乏值范围,伴有明确家族史和(或)2,3-DPG含量有2倍以上的升高或有其他中间产物变化。

(3)PK活性定量属纯合子范围。

(4)PK活性定量属杂合子范围:伴有明确家族史和(或)中间代谢产物变化。

符合上述4项中任何1项,均可建立PK缺陷的实验诊断,如临床上高度怀疑为PK缺乏症,而PK活性正常时,应进行低底物PK活性定量测定,以确定有无PK活性降低。

①生后早期(多为1周内)出现黄疸,成熟儿血清总胆红素超过205.2μmol/L(12mg%),未成熟儿超过256.5μmol/L(15mg%),主要为间接胆红素升高;

③符合PK缺陷的实验诊断标准,具备上述3项,又排除了其他原因所致的黄疸者,可确诊;不具备上述2项和(或)有其他原因并存者,应疑诊为红细胞PK缺陷所致的溶血。

(2)PK缺乏症致先天性非球形细胞性溶血性贫血(CNSHA):

②符合PK缺陷的实验诊断标准;

③排除其他红细胞酶病及血红蛋白病;

④排除继发性PKD,符合以上4项方可诊断为遗传性PKD所致先天性非球形红细胞溶血性贫血。

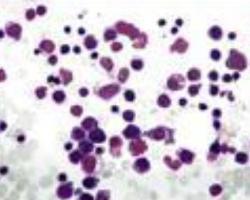

PK值低于正常的疾病还有急性白血病,MDS,难治性铁粒幼细胞性贫血和化疗后状态,获得性酶缺陷症的原因可能是多因素的,在某些情况下,可能是伴有蛋白质合成异常的骨髓干细胞受损,而在另一些情况下,可能是酶的翻译后修饰所致。

PK缺乏症应与其他红细胞酶病如G-6-PD缺乏症及血红蛋白病相鉴别,白血病,再生障碍性贫血,骨髓增生异常综合征,化疗后都可以引起继发性PK缺乏,因此遗传性PK缺乏症(通常是杂合子)应与继发性PK缺乏症相鉴别,但有时此二者的鉴别相当困难,因为二者红细胞PK活性都是轻至中度降低,一般都没有明显的溶血表现,有时需要进行随诊和仔细分析。

治疗方案

治疗概述

治疗方式:药物治疗 支持性治疗 手术治疗

治疗周期:1--6个月

治愈率:75%

治疗费用:根据不同医院,收费标准不一致,市三甲医院约(5000——10000元)

1.输血 在出生后前几年,严重贫血的最好处理是红细胞输注,血红蛋白浓度维持在80~100g/L以上不影响儿童生长和发育,并减少危及生命的再障危象。然而决定输血最重要的是根据病人对贫血的耐受性而非仅是血红蛋白的水平。由于患者红细胞2,3-DPG水平增高,中重度贫血时可无明显不适。

2.脾切除 脾切除治疗可使病人长时间地控制贫血。由于出生后前几年在无脾状态下有发生严重败血症的危险,故患者行脾切除术至少要5~10岁后。脾切除术可使预后改善,但并不能纠正溶血状态。在术前需要输血者,术后则可能不需要输注。较年轻儿童经过快速的造血生长“追赶”期,运动耐受性改善。尽管不能完全排除再障危象的发生的可能,但发生后常较轻。术后经过改善初期后,Hb可能逐渐降低。病人术后网红细胞数量增加时,说明不完全代偿性溶血过程持续存在。在选择病人行脾切除术时,红细胞生存期及脾脏血容量的术前评估意义不大,因为部分病人肝脏是红细胞破坏的主要场所,脾脏似乎破坏缺陷更严重的红细胞。总之,贫血越严重,则脾切除效果越好。

3.药物治疗 在体外水杨酸盐反向影响PK缺陷性细胞的能量代谢,这种现象的临床意义一旦确定,则可以在严格的血液学监护下应用水杨酸盐。还观察到患严重PK缺乏症的女性病人应用口服避孕药时溶血增加。

4.异基因骨髓移植(Allo-BMT)或外周血干细胞移植(Allo-PBSCT)或脐血移植PK缺乏症所致严重溶血性贫血患者,如需反复输血才能维持生命,Allo-BMT或Allo-PBSCT是惟一的根治手段。

预后:由于病情轻重不一,因而预后不一致,婴幼儿可以导致死亡。本症随年龄增长有减弱趋势。大多数患者可以过相对正常的生活,对寿命无明显的影响。

护理方法

调整日常生活与工作量,有规律地进行活动和锻炼,避免劳累。

饮食保健

银耳20g,枸杞25g,冰糖或白糖100g,鸡蛋2个。将银耳泡发后摘除蒂头,枸杞洗后沥水,打蛋取清。沙锅加水,沸后投蛋清、糖,再沸时入枸杞和银耳,炖片刻。

枸杞20g,母鸡1只,调料适量。将枸杞装入鸡腹内,置器内加葱段、生姜、清汤、食盐、料酒、胡椒粉适量、加盖蒸2小时取出,加姜、葱、味精等调料,饮汤食肉。

3、花生红枣羹:

红枣(去核)250克,连衣花生250克,黄豆500克,加水后先以武火烧沸,转以文火慢慢熬至浓稠似胶时即可。

丙酮酸激酶缺乏症饮食注意:

溶血发作期不宜吃酸性食物,如猪肉、牛肉、鸡肉、蛋黄、鲤鱼、鳗鱼、牡蛎、干鱿鱼、虾、白米、花生、啤酒等,宜吃碱性食物,如豆腐、海带、奶类及各种蔬菜、水果等;

宜

1.宜吃高蛋白质的食物; 2.宜吃高铁元素的食物; 3.宜吃高维生素C的食物。

忌

1.忌吃活性蛋白性的食物; 2.忌吃辛辣刺激性的食物; 3.忌吃热燥的食物。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

丙酮酸激酶(pyruvate kinase,PK)缺乏症是发生频率仅次于G-6-PD缺乏症的一种红细胞酶病,

丙酮酸激酶(pyruvate kinase,PK)缺乏症是发生频率仅次于G-6-PD缺乏症的一种红细胞酶病,