嗜酸性粒细胞增多-肌痛综合征

病因

临床表现

嗜酸性粒细胞增多-肌痛综合征的发病可以是突然的或隐袭的,女性多见。早期表现为低热、乏力、呼吸困难、咳嗽、关节痛、关节炎、皮肤可出现红色斑疹,但消失很快,病人可有明显肌痛和肌肉痉挛,肺内可出现浸润性病变。2~3个月后出现硬皮病样皮肤改变,但无雷诺现象。病人可有心肌炎和心律不齐,少数病人可出现肺动脉高压,1/3病人有嗜酸性筋膜炎的表现。有的病人出现持续性周围神经萎缩,上行性多神经萎缩可导致麻痹和呼吸衰竭。病人可有认知识别能力下降,表现为记忆力减退,不能集中注意力等。

嗜酸性粒细胞增多-肌痛综合征的发病可以是突然的或隐袭的,女性多见。早期表现为低热、乏力、呼吸困难、咳嗽、关节痛、关节炎、皮肤可出现红色斑疹,但消失很快,病人可有明显肌痛和肌肉痉挛,肺内可出现浸润性病变。2~3个月后出现硬皮病样皮肤改变,但无雷诺现象。病人可有心肌炎和心律不齐,少数病人可出现肺动脉高压,1/3病人有嗜酸性筋膜炎的表现。有的病人出现持续性周围神经萎缩,上行性多神经萎缩可导致麻痹和呼吸衰竭。病人可有认知识别能力下降,表现为记忆力减退,不能集中注意力等。

停用L-色氨酸后,嗜酸性粒细胞增多-肌痛综合征的临床症状不能马上消失,需经过一个慢性过程。对病人随访2年,发现除识别能力下降外,多数症状和体征均可改善或消失,但有1/3病人病情加重,周围神经病变无改善。

诊断

检查鉴别

检查

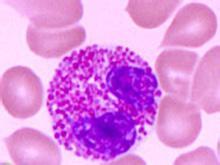

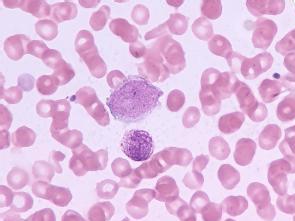

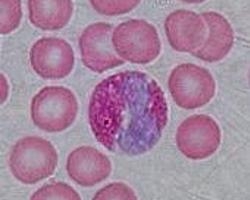

病人早期有嗜酸性粒细胞增高。血磷酸肌酶(CK)水平正常。病人可有嗜酸性粒细胞明显增高。嗜酸性粒细胞增多-肌痛综合征有与嗜酸性筋膜炎相似的组织病理改变。

病人有心肌炎和心律不齐,少数病人出现肺动脉高压时,心电图、X线可有明显的变化。

鉴别

1.成人硬肿病

本病有时需与成人硬肿症相鉴别,后者常起病于颈项部,随后波及面及躯干,最后累及上下肢。皮损呈弥漫性非凹陷性肿胀、发硬。发病前常有上呼吸道感染史。组织病理显示胶原纤维肿胀、均质化,其间隙充满酸性黏多糖基质。

皮肌炎累及肌肉往往以肩胛带和四肢近端为主,上眼睑有水肿性紫红色斑和手背、指节背的Gottron征。血清肌酶如CK、ALT和AST以及24小时尿肌酸排出量显著升高等。

3.系统性硬皮病

系统性硬皮病与本病鉴别并不困难,本病无雷诺现象,内脏受累(尤其肺和胃肠道)少见,无毛细血管扩张,无抗Scl-70抗体及抗着丝点抗体出现。另外系统性硬皮病无血中嗜酸粒细胞升高,组织病理表现也不同。

并发症

治疗

治疗

1.糖皮质激素 对早期病例有一定疗效。常用泼尼松每天30~60mg,并根据临床症状、血沉和嗜酸粒细胞计数改善情况逐渐减少用药剂量。多数经治疗后,自第1、2周开始有不同程度改善。待临床及实验室检查基本正常,可改用最小量维持及隔天用药法维持治疗3~6个月。

2.丹参注射液 16~20ml(2ml合生药4g)加入低分子右旋醣酐500ml静脉点滴,1次/d,10次为1个疗程,连续3~6个疗程,常有较好疗效。

4.结缔组织形成抑制药可酌情采用秋水仙碱,每天1~1.5mg,分2~3次口服,10天1个疗程,共3~6个疗程。青霉胺每天0.25~1.0g或中药亚细亚皂苷(积雪甙)等。

5.物理疗法 对有关节活动受限的患者,应嘱加强体疗并辅以物理治疗。

预后

疾病预防

在使用保健品时需要谨慎采用L-色氨酸药物。

饮食保健

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

正常人嗜酸粒细胞为白细胞数的0%~7%,超过正常值称之为

正常人嗜酸粒细胞为白细胞数的0%~7%,超过正常值称之为