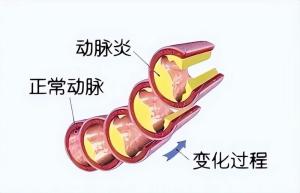

大动脉炎

疾病病因

基本病因

1、自身免疫

多数学者认为该病是一种自身免疫性疾病,可能由结核分枝杆菌或链球菌、立克次体等在体内的感染诱发主动脉壁和(或)其主要分支动脉壁的抗原性,产生抗主动脉壁的自身抗体,发生抗原抗体反应引起主动脉和(或)主要分支管壁的炎症反应。

2、遗传因素

一些近亲,比如姐妹、母女,患大动脉炎的几率较高,特别是孪生姐妹。

3、内分泌因素

该病多发于年轻、育龄女性患者,患者多出现体内雌激素水平增高,发病可能与雌激素等水平升高有关。

危险因素

1、40岁以下女性。

疾病症状

起病多缓慢、隐匿,一般表现为发热、全身不适、易疲劳、心悸、食欲不振、恶心、体重减轻、夜间盗汗、关节疼痛及关节红斑等非特异性症状。根据血管病的部位不同,可分为四类,即头臂型、胸-腹主动脉型、混合型、肺动脉型。

典型症状

1、头臂型

病变位于左锁骨下动脉、左颈总动脉和无名动脉起始部及分叉部,可累及一根或者多支动脉。

(1)脑部缺血:一时性黑矇、头昏,严重时可出现失语、抽搐,甚至偏瘫。

(2)眼部缺血:视物模糊、偏盲(一侧或双侧眼睛正常视野中缺失一半)。

(3)椎-基底动脉缺血:眩晕、耳鸣、吞咽困难、共济失调,或昏睡、意识障碍等。

(4)上肢缺血:患肢无力、麻木,严重长期缺血也可导致肌肉萎缩。颈动脉、桡动脉和肱动脉搏动减弱或消失(无脉征)等。

病变在左锁骨下动脉远端的降主动脉及腹主动脉,呈长段或局限性狭窄或闭塞,以躯干上半身和下半身动脉血压分离为主要特点。在上半身出现高血压,因而有头晕、头胀、头痛和心悸等症状;下半身则因缺血而呈低血压,下肢发凉、无力、间歇性跛行。累及内脏动脉时,出现相应脏器的缺血症状。当肾动脉受累时,以持续性高血压为主要临床症状。

3、混合型

是前面三种类型任何一型同时伴肺动脉受累。大多隐匿进展,常在出现肺动脉高压时发现肺血管受累,患者可出现咳嗽、咳血、气短、心悸或心力衰竭等症状。

并发症

1、血管病变

(2)心血管病变,并发冠状动脉明显狭窄,引起心脏供血不足,可导致心绞痛、急性心肌梗死。并发主动脉瓣关闭不全(中度以上),引起心脏明显扩大,心功能下降。

2、皮肤病变

流行病学

传染性

无传染性。

好发人群

常发生于10~40岁的女性。

疾病检查

预计检查

一般会做红细胞沉降率(ESR)和C反应蛋白(CRP)检查,医生还会建议做超声检查、CT血管造影(CTA)、磁共振成像(MRI)和磁共振血管成像(MRA)、动脉血管造影检查(DSA)等影像学检查,以明确诊断。

体格检查

双上肢血压不等(包括单侧或双侧血压测不出)、无脉或脉搏减弱、高血压,听诊双侧颈动脉、股动脉以及腹主动脉等大动脉,可闻及杂音。

实验室检查

红细胞沉降率(ESR)和C反应蛋白(CRP)检查:是临床上判断大动脉炎是否活动的主要血清学指标。

影像学检查

1、超声检查

彩色多普勒超声能显示血管壁的三层结构,做到早期诊断,还可对狭窄的部位、范围和程度进行准确判断,同时还可观察是否继发血栓、是否合并动脉瘤,其横断面上特征性改变还可与动脉硬化斑块相鉴别。

2、CT血管造影(CTA)

CTA不但可以观察大动脉炎患者早期动脉壁的增厚情况,还可动态观察病变的性质及范围,判断疾病是否处于活动状态。

3、磁共振成像(MRI)和磁共振血管成像(MRA)

MRI具有良好的软组织分辨力,能准确地显示受累动脉的部位、范围、程度以及是否有动脉瘤的形成。对大动脉炎的早期发现及活动性的判断有很大帮助。由于MRA为无创、无辐射的检查方法,可用于大动脉炎的早期诊断及治疗后的随访。但其缺点是扫描时间长、对较小血管的显示比较困难,心脏起搏器植入者以及手术后留有金属夹及金属支架者,为MRA禁忌。

临床诊断大动脉炎的“金指标”;图像清晰,对细小血管分辨较MRA有优势;尤其是可显示大动脉炎患者的血管全貌,对手术和介入治疗前的评估非常重要,其缺点是无法早期诊断、检查时间长、花费大、X线辐射以及造影剂过敏,而且由于DSA是一种创伤性血管检查,术后有并发症,其适应证应严格掌握。

疾病诊断

诊断原则

诊断依据

对大动脉炎的诊断仍采用美国风湿病学会于1990年提出的诊断标准。具备以下诊断标准大于等于3条者,可诊断为大动脉炎。具体标准为:

1、发病年龄小于40岁。

2、患肢间歇性运动障碍。

4、双上肢收缩压之差大于10mmHg。

鉴别诊断

两者都会累及主动脉及其一级分支,而且组织学检查难以区分。两病的鉴别通常是基于患者年龄分布,GCA患者常>50岁。

两者都可见下肢缺血表现,但血栓闭塞性脉管炎多见于青年男性,有吸烟史,多见于寒冷潮湿地区,常见肢端坏疽。

3、白塞综合征

白塞综合征累及动脉可导致中至大动脉扩张和动脉瘤形成。但这些患者很可能还有其他临床表现,例如口腔和(或)生殖器溃疡、眼病和关节炎。

4、IgG4相关疾病

IgG4相关疾病是非感染性主动脉炎的罕见原因。该病与TAK的区别在于,前者的组织学检查见淋巴浆细胞和席纹状纤维化,而且有非动脉相关表现。

与TAK一样,感染性动脉炎也表现出非特异性症状,例如发热和急性期反应物升高。但是TAK患者的血培养结果为阴性。主动脉感染通常会导致动脉瘤。主动脉分枝杆菌感染的病程比细菌感染更缓和。感染性动脉瘤患者的CTA可见血管周围积液或壁内积气,而炎症性动脉瘤的表现则通常提示主动脉周围纤维化和周围结构粘连。

遗传缺陷可导致结缔组织代谢异常,患者容易发生胸主动脉瘤和夹层,例如马方综合征、血管埃勒斯-当洛斯综合征(Ehlers-Danlos syndrome)、Loeys-Dietz综合征和Turner综合征。与TAK不同的是,这些疾病通常没有全身症状。这些疾病有着特异性遗传学异常,还有其他典型临床特征。

疾病治疗

治疗原则

临床上大多数大动脉炎患者需要内科治疗,急性期的药物治疗可有效的避免对器官和组织所造成的损伤,同时长期药物的维持治疗可避免疾病复发,而针对晚期出现血管狭窄或闭塞的情况,需要进行介入或外科治疗。

药物治疗

1、糖皮质激素

是治疗大动脉炎的主要药物,在疾病早期及时用药可改善症状,控制疾病的进一步发展。一般口服泼尼松,活动性重症者可试用大剂量泼尼松静脉冲击治疗。由于大剂量的应用糖皮质激素,应严密观其不良反应,如库欣综合征、糖尿病、激发高血压、胃肠道出血及精神症状等。为防止糖皮激素性骨质疏松症,在应用糖皮质激素治疗时,医生可能配合补钙、维生素D等治疗。

2、免疫抑制剂

对激素耐受性差、副作用多且病情控制不佳的患者,常使用免疫抑制剂治疗,免疫抑制剂对预防血管并发症的进展和缓解临床症状有重要作用,通常使用的药物有甲氨蝶呤、咪唑硫嘌呤、环磷酰胺等,免疫抑制药虽然对大动脉炎患者的炎症进展有一定控制作用,但在用药过程中,需监测血、尿常规和肝肾功能检查结果。

大动脉炎血管受累或闭塞,会引起组织或器官缺血的症状,因此常使用扩血管、抗血小板药物治疗,常用药物有双嘧达莫、地巴唑、阿司匹林等。

4、降压药物

5、生物制剂

生物制剂的靶向治疗是免疫系统疾病未来的治疗方向,一些新开发的生物制剂如白细胞介素6受体阻断剂、肿瘤坏死因子拮抗剂等,正逐渐用于治疗难治和复发性大动脉炎,此种治疗方法取得的效果较为理想。

相关药品

泼尼松、甲氨蝶呤、咪唑硫嘌呤、环磷酰胺、双嘧达莫、地巴唑、阿司匹林。

手术治疗

药物或介入治疗无效,并有外科治疗指征者,应采用手术治疗,可解决或改善狭窄远端缺血症状,防止发生并发症。

1、手术适应证

(1)肢体的间歇性活动障碍。

2、手术分型

(1)颈动脉明显狭窄引起脑供血不足,晕厥,视力障碍,可行升主动脉-颈动脉血管重建术。

(2)胸腹主动脉广泛狭窄引起上肢区域性高血压或下肢间歇跛行,可行狭窄远近端主动脉架桥术。

(3)肾动脉阻塞(单侧或双侧)引起肾血管性高血压,可行血管重建术或肾脏自身移植技术,若肾脏重度萎缩,无功能或肾动脉狭窄病变广泛,可行肾切除术。近年来对有些双侧肾功能狭窄患者,一侧行经皮肾动脉腔内成形术(PTRA),另一侧行手术治疗,获得满意的疗效。

(4)并发冠状动脉明显狭窄引起心绞痛或心肌梗死者,可行冠状动脉搭桥术。

(5)并发主动脉瓣关闭不全(中度以上)引起心脏明显扩大,心功能下降,心绞痛频繁发作,可行主动脉瓣置换术。

其他治疗

大动脉炎会出现血管堵塞,影响患者脏器的血液运输,对此,医生可应用介入治疗,为患者进行血运重建,让血管重新变通畅。可应用经皮血管腔内血管成形术,用器械扩张,再通开狭窄或闭塞的血管。经皮血管腔内血管成形术主要包括经皮球囊扩张成形术、血管内支架置入术。如果该血管成形术无法实施或治疗失败,则需考虑手术治疗。

疾病预后

一般预后

该病为慢性进行性血管病变,受累后的动脉由于侧支循环形成丰富,故大多数患者预后好,可参加轻工作。

危害性

大动脉炎不仅影响血液循环,还可引起心脏、肺脏、肾脏、脑部等器官病变,严重者可危及生命。

自愈性

该病不能自愈,必须积极治疗,延缓疾病进程。

治愈性

经积极有效治疗,病情可得到控制。

治愈率

大部分患者可通过积极治疗得到控制。

根治性

通过积极治疗,可延缓疾病进展,但是不可彻底根治。

复发性

如治疗依从性不好、不注意生活习惯,可复发。

疾病护理

日常护理

日常生活中,患者应保持良好的心态和合理的生活习惯,遵医嘱用药,注意监测自身的情况,不适随诊。

心理护理

大动脉炎是一种慢性病,病程较长,容易使患者产生焦虑、抑郁的心理,而病情的反复发作,家庭经济负担加重,更使患者产生悲观厌世的心理,家属应多和医生沟通,了解疾病相关知识,安慰与陪伴患者,消除患者的不良情绪,帮助患者树立战胜疾病的信心。

用药护理

按医嘱服药,避免突然减药或停药,导致病情反复。长期服用激素的患者,注意是否出现继发感染,因水钠潴留导致的水肿、体重异常增加,还要注意是否出现腹痛、呕血、黑便等消化道出血的症状。

术后护理

1、上肢平放,避免头部、肩颈部、上肢剧烈活动。避免关节过度屈曲。

2、加强营养。

3、注意休息、劳逸结合。

生活管理

1、有头晕者,避免久站、强光刺激,防止跌倒,如有不适,立即平卧。

2、有上肢乏力者,避免上肢持续性活动及劳动,注意休息。

4、视物模糊者,出现症状时,立即休息,防止跌倒,避免一个人出行。

7、保持积极乐观的心态。

病情监测

1、注意监测体温变化,对发热患者,必要时家属给予物理降温。

饮食护理

饮食调理

科学合理的饮食可保证机体功能的正常运转,起到辅助控制病情,维持治疗效果,促进疾病康复的作用。

饮食建议

营养合理均衡,粗细搭配,注意低盐、低脂、低糖、低热量饮食,多吃应季的新鲜水果和蔬菜,并且保证蛋白的摄入,如鱼、肉、蛋、奶。

饮食禁忌

预防措施

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。